はじめに

スマートフォンを手に取る。無意識にSNSアプリを開く。タイムラインをスクロールする──。

気づけば30分が経過している。

「また時間を無駄にしてしまった」という後悔と、「でも何か重要な情報を見逃すかもしれない」という不安。この矛盾した感情に、あなたも覚えがあるのではないでしょうか。

私は数週間にわたってSNS断ち(Social Media Detox)を実践しました。この体験を通じて気づかされたのは、SNSが奪っていたのは「時間」だけではなかったということです。

Steve Jobs(スティーブ・ジョブズ)の言葉を借りるなら:

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.

(あなたの時間は限られている。他人の人生を生きて無駄にしてはいけない)

SNS断ちを通じて、私は自分の時間の主権を取り戻しました。

なぜSNSを断つことにしたのか

きっかけは、ある日の夜でした。

夕食後、「ちょっとだけ」とX(旧Twitter)を開きました。気づけば2時間が経過し、やるべきだった読書も、書きたかったブログ記事も、手つかずのまま。残ったのは、他人の成功体験への羨望と、炎上話題への憤りだけでした。

「自分の時間なのに、なぜ他人の感情に振り回されているんだ?」

この問いが、すべての始まりでした。

SNSが脳と認知機能に与える影響

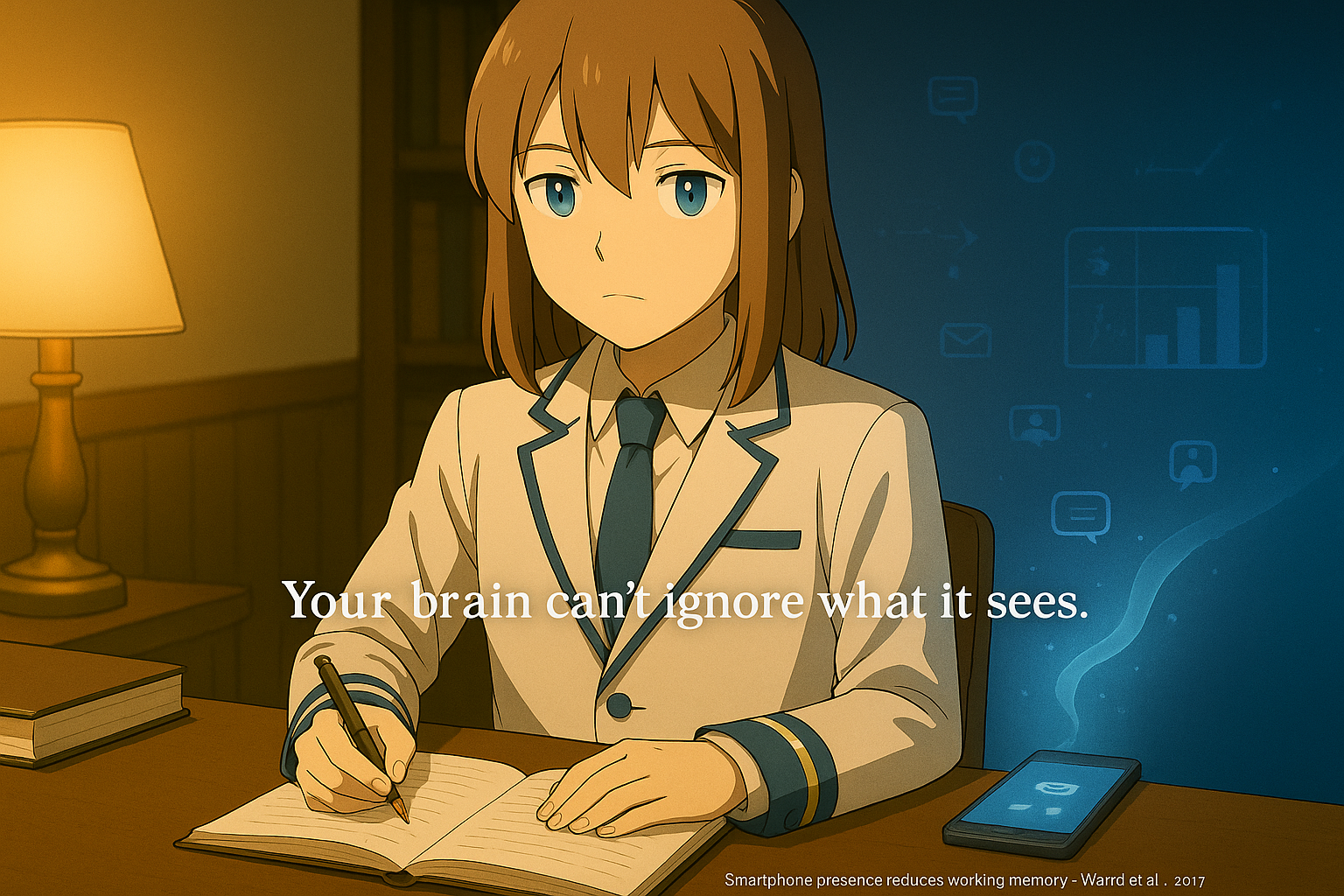

調べてみると、SNSが私たちの脳に与える影響について、多くの研究が存在することを知りました。特に印象的だったのは以下の知見です:

- スマートフォンが視界にあるだけで、作業記憶能力(Working Memory)が約10%低下する(Ward et al., 2017)

- SNS上で他者と自分を比較することが、自尊心の低下や抑うつと関連する(Gerber et al., 2018)

- SNSの「いいね」を受け取るとき、脳は金銭的報酬を得たときと同じ反応を示す(Sherman et al., 2016)

ここで重要なのは、作業記憶(Working Memory)という概念です。作業記憶とは、情報を一時的に保持し、処理する能力のことで、WAIS(ウェクスラー成人知能検査)などの知能検査でも測定される重要な認知機能の一つです。IQの構成要素の中でも、特に流動性知能(Fluid Intelligence)と深く関連しており、複雑な問題解決や推論に不可欠な能力です。

つまり、SNSは構造的に私たちの注意力を奪い、認知資源を消耗させ、感情を揺さぶるよう設計されているのです。これは単なる「意志の弱さ」の問題ではなく、プラットフォームの設計そのものが持つ問題なのです。

SNS断ちの具体的な方法:5つのステップ

ステップ1:アプリを完全にアンインストールする

最も効果的だったのは、物理的にアクセスできなくすることでした。

「意志の力で我慢する」のではなく、「そもそも開けない状態を作る」。これが成功の鍵です。

私はX(旧Twitter)、Instagram、Facebookのアプリをすべてアンインストールしました。LINEだけは仕事で必要なため残しましたが、通知をすべてオフにしました。

アンインストール後、最初の数日は無意識にアプリを探してしまいましたが、1週間ほどで習慣が消えました。

ステップ2:どうしても削除できないアプリは「隠す」

もしアプリを削除できない場合は、以下の方法が有効です:

- ホーム画面から完全に除去する

- フォルダの中のフォルダに入れるなど、何度もスワイプしないとたどり着けない場所に移動させる

- アプリ名を変更する(iOSの場合、ショートカットアプリで可能)

視界に入らないようにすることで、無意識に開く回数が大幅に減少します。研究によれば、アクセスに物理的な障壁を設けることで、衝動的な行動が約70%減少することが示されています(Kushlev et al., 2016の知見を応用)。

ステップ3:ブラウザからのみアクセス可能にする

完全に断つのが不安な場合、「ブラウザ経由でしか見られない」というルールを設けました。

ブラウザでSNSを開くには:

- URLを手入力する

- ログイン情報を毎回入力する

- 使いにくいインターフェースで閲覧する

この「めんどくささ」が、衝動的なアクセスを防いでくれます。実際、私の場合はブラウザ経由にすることで、SNS閲覧時間が1日平均2時間から15分以下に減少しました。約87.5%の削減です。

研究でも、アクセスに摩擦(friction)を加えることで使用頻度が減ることが示されています(Kushlev et al., 2016)。

ステップ4:時間帯を限定する

さらに効果的だったのが、「SNSを見ていい時間」を明確に決めることです。

私の場合:

- 許可時間:夕食後の19時30分から、寝る1時間前の22時まで(最大2時間30分の枠)

- 実際の平均使用時間:上記の時間内で約15分程度

この時間帯以外は、物理的にスマートフォンを別室に置くようにしました。これにより、「ちょっとだけ」が「気づけば2時間」になることを防げました。

ステップ5:代替行動を用意する

重要なのは、SNSを見る時間を「何で埋めるか」です。

私の場合、以下の活動を用意しました:

- 積読していた本を読む:月1冊だったのが、月4冊に増加

- ブログ記事を書く:週1記事が安定して書けるようになった

- 散歩する:1日平均30分の散歩習慣が定着

- じっくりコーヒーを淹れる:豆を挽くところから楽しむ余裕が生まれた

「暇だからSNS」ではなく、「やりたいことがあるからSNSを見ない」という状態を作ることが大切です。

実際に何が起きたのか:週ごとの変化

第1週:禁断症状との戦い

正直に言います。最初の1週間は辛かったです。

無意識にスマートフォンを手に取り、ホーム画面でSNSアプリを探してしまう。アプリがないことに気づいて、ハッとする──この繰り返しでした。具体的には、1日に平均15回ほどこの行動を繰り返していました。

また、「今何が起きているんだろう?」「重要な情報を逃しているのでは?」という不安(FOMO: Fear of Missing Out、取り残される恐怖)も強かったです。

ただ、研究によれば、SNS使用を制限した人は実際には孤独感や抑うつが減少することが分かっています(Hunt et al., 2018)。つまり、「逃している」という感覚は錯覚なのです。

第2週:比較する癖が消えていく

2週目に入ると、明確な変化が現れました。

他人と自分を比較する回数が激減したのです。

SNSでは、他人の「人生のハイライト」ばかりが流れてきます。誰かの昇進、豪華な旅行、充実した休日──。それを見るたびに「自分は何をやっているんだろう」と感じていました。

しかしSNSから離れると、比較の基準が「他人」から「自分自身」に変わりました:

- 昨日よりも今日、良い文章が書けたか?

- 先週よりも今週、新しいことを学べたか?

- 自分は自分のペースで成長しているか?

この視点の転換が、精神的な安定をもたらしました。実際、朝起きたときの気分を10段階で自己評価すると、平均6.2から7.8に向上しました。

第3週以降:思考の深さが戻ってくる

3週目以降、最も大きな変化を感じたのは「考える力」の回復です。

以前は、何かを考えようとしても、すぐに気が散っていました。SNSの短文(Xの140〜280文字、Instagramのキャプションなど)に慣れすぎて、長い文章を読むのも、深く考えるのも苦痛になっていたのです。

しかしSNS断ちを続けると:

- 1冊の本を数時間かけて読めるようになった(以前は30分で集中力が切れていた)

- 1つのテーマについて深く考え続けられるようになった(思考の持続時間が約3倍に)

- 衝動的な発言が減り、言葉を選ぶようになった

研究では、スマートフォンの単なる存在だけで作業記憶容量が低下することが示されています(Ward et al., 2017)。逆に言えば、SNSから離れることで、脳の本来の処理能力が戻ってきたのです。

これは認知機能の中でも、特に実行機能(Executive Function)と呼ばれる高次の制御能力の回復を意味します。実行機能は、目標設定、計画立案、注意の制御、衝動の抑制などを司る認知機能で、IQテストの一部(特にWAISの処理速度や作業記憶の下位検査)でも測定されます。

なぜ「ちょっとした休憩」でSNSを開いてしまうのか

特に注意が必要なのは、中途半端な時間です。

- 作業の合間の5分

- 電車の待ち時間

- ちょっとした休憩

こうした「何をするには短すぎる」時間こそ、SNSの罠にハマりやすいタイミングです。

「5分だけ」のつもりが30分になり、気づけば集中力が完全に途切れている──この経験に覚えがある方も多いのではないでしょうか。

注意残留(Attention Residue)という現象

研究によれば、タスクを中断してSNSを見ると、その後の作業に「注意残留(Attention Residue)」が生じ、パフォーマンスが低下することが示されています(Leroy, 2009)。

注意残留とは、前のタスクへの注意が残り続け、新しいタスクに完全に集中できない状態を指します。つまり、短い休憩でSNSを見ることは、実は休憩にならず、むしろ疲労を増やしているのです。

作業記憶の容量は限られており、SNSで得た情報や感情的な刺激が作業記憶を占有し続けることで、本来のタスクに使える認知資源が減少します。これは、IQテストでいう処理速度(Processing Speed)の低下にも直結します。

中途半端な時間こそ、あえて「何もしない」

私がたどり着いた答えは、中途半端な時間に無理に何かをしようとしないことでした。

- ぼーっと窓の外を眺める

- 深呼吸を数回する

- 目を閉じて休む

こうした「真の休息」の方が、SNSスクロールよりもはるかに回復効果があります。脳科学的には、何もしない時間(デフォルトモードネットワークが活性化する時間)こそが、情報の統合や創造性の源泉となることが知られています。

再びSNSに戻って気づいたこと

数週間のSNS断ちの後、「もう自分はコントロールできるだろう」と考え、再びSNSに復帰してみました。

しかし、数日後に気づきました。

意識していないのに、イライラしている。

タイムラインを見返すと、そこには感情を煽る投稿が溢れていました:

- 政治的な対立を煽る投稿

- 誰かを攻撃する投稿

- 「普通の人」を否定する極端な意見

これらを見ているうちに、気づかぬうちに感情が揺らいでいたのです。

研究によれば、負の感情を含むコンテンツは正の内容よりも拡散しやすく(Brady et al., 2017)、SNS上の否定的なコメントは不安レベルを有意に上昇させます(Ai & von Mühlenen, 2025)。

つまり、SNSは構造的にネガティブな情報で溢れており、私たちの感情的安定性を損なうよう設計されているのです。

この気づきから、私は再びSNSと距離を置くことを選びました。ただし今回は、「実験」としてではなく、「自分の精神的健康と認知機能を守るための意識的な選択」として。

この記事が向いている人、向いていない人

向いていない人

正直に言って、このアプローチはすべての人に適しているわけではありません。

- 今この瞬間を楽しみたい人:SNSでのリアルタイムなつながりや、トレンドを追うことに価値を見出している場合

- SNSが仕事に不可欠な人:インフルエンサー、マーケター、コミュニティマネージャーなど

- 社会的つながりをSNSに依存している人:他に人とつながる手段が限られている場合

これらの方々にとって、完全なSNS断ちは現実的ではないかもしれません。

確かに、SNSでのリアルタイムなつながりや、トレンドを追う楽しさを失うという指摘もあります。SNSには情報流通や社会的つながりといった価値があり、それを完全に否定するものではありません。

向いている人

一方、以下のような方には有用だと考えます:

- 深い集中を要する仕事をしている人:作家、研究者、プログラマー、デザイナーなど

- 将来のために今を使いたい人:長期的な目標(資格取得、スキル習得、創作活動など)を持っている

- 他人と比較する癖に疲れている人:SNSを見るたびに劣等感を感じている

- 自分の時間をコントロールしたい人:「気づいたら2時間経っていた」という経験に辟易している

- 認知機能を最大限に発揮したい人:複雑な問題解決や創造的な仕事に取り組んでいる

しかしながら、本質的には「自分の時間をどう使うか」という問いに帰着します。他人の投稿に反応する時間と、自分自身の好奇心や目標に向き合う時間──どちらがあなたにとって真に充実した時間でしょうか。

もしあなたがこれらに当てはまるなら、1週間だけでもSNS断ちを試してみる価値はあると思います。

結論:時間の主権を取り戻す

SNS断ちを通じて学んだ最も重要なことは、「自分の時間は自分で決める」という当たり前の事実でした。

SNSは便利です。情報にアクセスでき、人とつながれます。しかし同時に、私たちの注意力と時間を構造的に奪うよう設計されています。

- 予測不可能な報酬(いいね、通知)が依存性を生む

- 他人との比較が自己評価を揺るがす

- ネガティブな情報が感情を消耗させる

- 終わりのないスクロールが認知資源を奪う

これらは個人の「意志の弱さ」の問題ではなく、プラットフォームの設計の問題です。

だからこそ、意志の力に頼るのではなく、環境を設計することが重要です。アプリを削除する、時間を制限する、代替行動を用意する──これらはすべて、自分の認知資源を守るための戦略です。

最後に、もう一度Jobsの言葉を引用します:

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.

あなたの時間をどう使うかは、あなた自身が決めることです。SNSを使うか使わないかも、あなたの選択です。

ただ、その選択が意識的なものであることが大切です。

もしあなたが「なんとなく」SNSを開き、「気づいたら」時間が経っているなら──一度立ち止まって、自分の時間の使い方を見直してみてはいかがでしょうか。

免責事項

本記事は情報提供を目的としており、医学的・心理学的な診断や治療の助言を提供するものではありません。

SNSの使用に関する個別の懸念や、デジタル機器使用に関連する心理的・認知的問題については、必ず専門家(医師、臨床心理士、認定カウンセラーなど)にご相談ください。

本記事で紹介した方法は筆者個人の体験に基づくものであり、すべての方に同様の効果があることを保証するものではありません。SNS使用の影響には大きな個人差が存在します。

SNSには情報流通、社会的つながり、職業的活用など多様な価値があります。本記事はSNSを全面的に否定するものではなく、意識的な利用を促すことを目的としています。

参考文献

Ai, Y., & von Mühlenen, A. (2025). Effects of negative comments on anxiety and mood in social media. Scientific Reports.

Brady, W. J., Wills, J. A., Jost, J. T., Tucker, J. A., & Van Bavel, J. J. (2017). Emotion shapes the diffusion of moralized content in social networks. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(28), 7313-7318.

Gerber, J. P., Wheeler, L., & Suls, J. (2018). A social comparison theory meta-analysis 60+ years on. Psychological Bulletin, 144(2), 177-197.

Hunt, M. G., Marx, R., Lipson, C., & Young, J. (2018). No more FOMO: Limiting social media decreases loneliness and depression. Journal of Social and Clinical Psychology, 37(10), 751-768.

Kushlev, K., Proulx, J., & Dunn, E. W. (2016). “Silence your phones”: Smartphone notifications increase inattention and hyperactivity symptoms. Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1011-1020.

Leroy, S. (2009). Why is it so hard to do my work? The challenge of attention residue when switching between work tasks. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 109(2), 168-181.

Sherman, L. E., Payton, A. A., Hernandez, L. M., Greenfield, P. M., & Dapretto, M. (2016). The power of the like in adolescence: Effects of peer influence on neural and behavioral responses to social media. Psychological Science, 27(7), 1027-1035.

Ward, A. F., Duke, K., Gneezy, A., & Bos, M. W. (2017). Brain drain: The mere presence of one’s own smartphone reduces available cognitive capacity. Journal of the Association for Consumer Research, 2(2), 140-154.

コメント