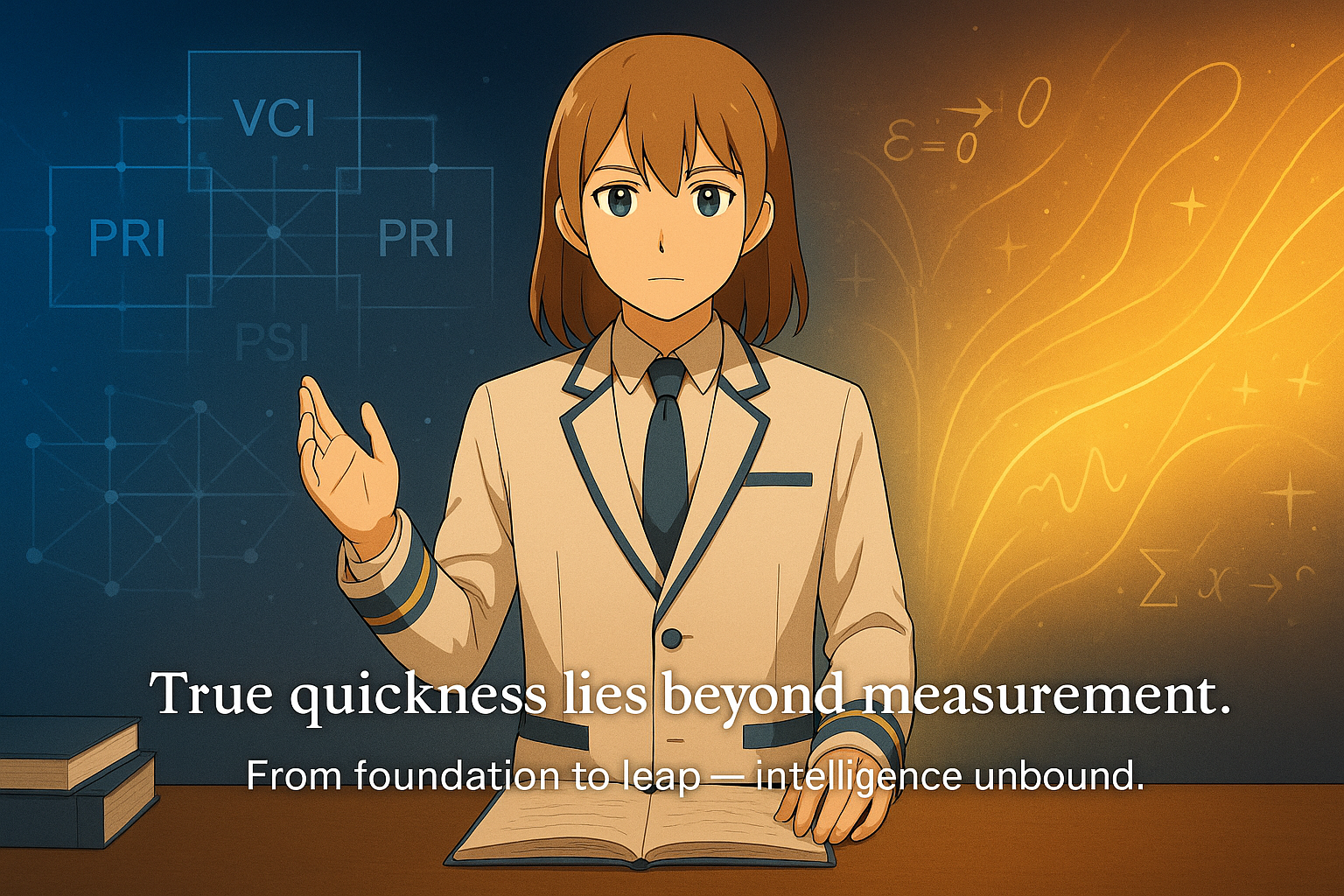

“頭の回転が早い”の正体とは?――WAISでは計測されにくい重要な能力

はじめに:測定される知能と感じられる知能のギャップ

「あの人は頭の回転が早い」――私たちは日常的にこう感じる瞬間があります。しかし、この「頭の回転の早さ」は、IQテストやWAIS(ウェクスラー成人知能検査:Wechsler Adult Intelligence Scale)のスコアと必ずしも一致しません。WAIS-IVで高得点を記録する人が、実際の問題解決場面では期待されたほどのパフォーマンスを示さないケースも少なくないのです。

この矛盾はなぜ生じるのでしょうか。本記事では、「頭の回転」という曖昧な概念を構造的に分解し、WAISが測定する能力との違いを明らかにします。そして、頭の回転を実際に鍛える具体的な方法まで提示します。

頭の回転の二層構造:計算力と跳躍力

頭の回転の本質は、次の二つの層に分けて考えることができます。

A:複雑な演算力・計算力

これは情報を正確かつ迅速に処理する能力です。WAISの4つの指標――言語理解指標(VCI)、知覚推理指標(PRI)、ワーキングメモリ指標(WMI)、処理速度指標(PSI)――で測定される能力がこれに相当します。これらの詳細については、「WAISから紐解く「高IQ者の特徴」」で解説しています。

B:逆説的問題解決力

これは、一見矛盾する状況や複雑に絡み合った問題に対して、構造を瞬時に組み替え、最適な解決策を見出す能力です。単なる計算の速さではなく、問題の本質を見抜き、既存の枠組みを超えた発想で解決に至る力――いわば「跳躍的な思考」です。

重要な包含関係:BはAを必然的に含む

跳躍的な問題解決には、土台としての計算力が不可欠です。VCI、PRI、WMI、PSIという個別の能力を持っているだけでは跳躍は起こりません。これらを統合し(統合力:個別の認知能力を組み合わせ、新たな解決策を生み出す力)、新たな視点から問題を再構成する能力が加わって初めて、真の「頭の回転の早さ」が実現するのです。

この包含関係こそが、本記事の核心的な主張です。Aを持たずにBに到達することはできません。しかし、Aを持っているだけでは、Bには至らないのです。

WAISの価値と限界:土台と跳躍の違い

WAISで高スコアを記録することは極めて重要です。それは、あなたが優れた土台(A)を持っていることを示します。

WAIS-IVは、知能を4つの指標に分解して測定します。高いスコアは、言語理解、視覚的推理、ワーキングメモリ、処理速度といった基礎的な認知能力が優れていることを意味します。これらは間違いなく、問題解決の基盤となる重要な能力です。

しかし、WAISには根本的な限界があります。それは、これらの要素を統合し、即興的に跳躍する能力までは測定できないという点です。

言い換えれば、WAISは「個別の楽器の演奏技術」は測れても、「オーケストラ全体を即興で指揮する能力」は測れないのです。

たとえば、高いWMIは複雑な情報を保持する能力を示しますが、その情報をどう組み合わせ、どう活用するかまでは測定されません。高いPRIは視覚的パターン認識に優れていることを示しますが、そのパターン認識を別の文脈に応用し、創造的に問題を解決する力は評価の対象外です。

確かに、WAISのようなテストは標準化された測定として重要な役割を果たしています。土台なくして応用はありません。しかしながら、本質的には、頭の回転の真価は測定不可能な統合力にこそあるのです。

物語に見る「頭の回転」の本質

物語やフィクションで「頭の回転が早い」とされるキャラクターを思い浮かべてみてください。推理小説の探偵、知略家の参謀、天才科学者――彼らはしばしば、複雑な計算を一瞬でやってのける描写がなされます。

しかし、計算力はあくまで頭の回転の片鱗にすぎません。真に印象的なのは、その計算力を土台にして、一見矛盾する状況を逆手に取り、わずかな提案で問題を解決する跳躍的な発想です。

たとえば、名探偵が事件の真相を暴く場面を考えてみましょう。彼は複数の証言を同時に保持し、犯行現場の視覚的な矛盾を見抜き、複雑な人間関係を概念的に理解します(これらはすべてA)。しかし、真に決定的なのは、これらの情報を統合し、誰も思いつかなかった仮説を一瞬で構築する瞬間です(これがB)。この瞬間、読者は「この人物は頭の回転が早い」と感じるのです。

あるいは、戦略ゲームの名手を想像してください。彼は盤面のパターンを認識し、複数の手順を同時に保持し、可能性を高速で処理します(A)。しかし、名手と凡人を分けるのは、これらの能力を統合し、相手の心理、時間的制約、リスクとリターンのバランスを瞬時に判断し、最善手を導き出す力(B)なのです。

だから、人が「頭の回転が早い」と感じるのは、計算の速さそのものではなく、個別能力を束ね、逆説的に問題を解決する跳躍力にこそあるのです。

どう鍛えるか――土台から跳躍への段階的な道標

前提:土台の重要性

まず強調しておきたいのは、WAISで測定される基礎能力(A)を鍛えることの重要性です。VCI(言語理解)、PRI(視覚的推理)、WMI(ワーキングメモリ)、PSI(処理速度)といった個別能力を鍛える具体的な方法としては、読書による語彙と概念の拡充、パターン認識を要する図形問題、暗算や逆唱による作業記憶の訓練、時間制限付き定型作業などが有効です。

基礎が不十分なまま応用に進むと、表面的な理解に留まり、応用が効かなくなります。逆に、基礎を丁寧に固めた人は、新しい問題に直面したときに「この問題は本質的にはあの原理と同じだ」と見抜くことができます。

経験則として、多くの実践者が報告するのは、基礎訓練に時間をかけた人ほど、後の応用段階で飛躍的に成長するという事実です。焦らず、まずは基礎を丁寧に積み上げることが、最も効率的な近道なのです。

跳躍力(B)を鍛える:統合的思考の訓練

基礎が固まったら、次は個別能力を統合し、跳躍的に問題を解決する力を鍛える段階です。ここからが、本記事の本題です。

数学の応用問題

基礎的な公式や定理を組み合わせ、条件を整理して解決する練習です。ただ解法を暗記するのではなく、「なぜこの手順になるのか」を追体験することで、複数の知識を同時に扱い、状況を逆手に取る発想を磨けます。

たとえば、図形問題で補助線を引く発想は、まさに跳躍的思考の典型です。問題文には「補助線を引け」とは書かれていません。しかし、問題の構造を見抜いた瞬間、「ここに線を引けば既知のパターンに帰着できる」という洞察が生まれます。これがBの働きです。

確率問題で場合分けを適切に行う判断も同様です。複雑に見える問題を「この条件とこの条件に分解すれば、それぞれは基本問題に帰着する」と見抜く――この構造的理解が跳躍を生みます。

ボードゲーム

チェス、将棋、詰将棋、チェスのメイト問題などは、相手の動き、不確定要素、最善手を探る中で、複雑計算と逆説的跳躍が自然に要求される実践的な訓練場です。

特に詰将棋やメイト問題は、限られた手数で必勝の筋道を見出す必要があり、構造を瞬時に見抜く力を鍛えます。盤面のパターン認識(PRI)、複数の手順の保持(WMI)、戦略の概念化(VCI)が統合的に機能しますが、決定的なのは「この局面の急所はここだ」と見抜く瞬間的洞察です。

実際のゲームでは、さらに相手の心理、時間的制約、リスク評価といった要素も加わります。これらを統合し、「この手は相手の意表を突く」「リスクはあるが時間的に有利」といった多次元的判断を瞬時に行う――これがBの実践的訓練となります。

謎解きゲーム

ウミガメのスープ、マーダーミステリー、リアル謎解きなどは、隠された前提や矛盾を論理的に暴き出し、問いを立てて最適解を探るプロセスそのものが逆説的問題解決力の鍛錬になります。

特に重要なのは、「情報が不完全な状態で仮説を立てる」訓練です。すべての情報が揃うまで待つのではなく、限られた情報から「おそらくこうだろう」という仮説を構築し、それを検証しながら修正していく――この柔軟な思考プロセスが、現実の問題解決では不可欠です。

たとえば、矛盾する証言が出てきたとき、「どちらかが嘘をついている」と考えるのではなく、「二人とも本当のことを言っているが、見ている視点が違う」という第三の可能性を思いつく――これが跳躍的思考です。

不確定系の戦略思考

麻雀の何切る問題(牌効率、受け入れ枚数、期待値計算、ベタオリなど)は、不完全情報下での意思決定を訓練します。

麻雀では、相手の手牌は見えません。捨て牌から推測し、確率を計算し、リスクとリターンを天秤にかけ、最終的には「ここは攻める」「ここは降りる」という決断を下す必要があります。

この判断には、確率論的思考、視覚的パターン認識、同時処理能力のすべてが関わりますが、決定的なのは「この局面では攻めのリスクよりリターンが大きい」という総合的判断です。計算だけでは答えは出ません。状況を読み、構造を見抜き、跳躍的に決断する――これがBの訓練となります。

なぜこれらが効果的なのか

これらの課題に共通するのは、個別能力を統合的に使うことを要求する構造です。単に答えを知っているだけでは不十分で、その場で情報を統合し、最適な解決策を導き出す必要があります。

応用問題は、既存の知識を新しい文脈で使うことを要求します。ボードゲームは、動的に変化する状況に対して即座に最適解を見出すことを求めます。謎解きゲームは、矛盾や不完全な情報から真実を構築することを迫ります。

これらの経験を重ねることで、脳は「個別の能力を統合し、跳躍的に問題を解決する」回路を強化していきます。経験則として、多くの実践者が報告するのは、こうした訓練を継続することで、日常の問題解決場面でも自然と多角的な視点が浮かぶようになるという効果です。

時間制限の扱い方

初学者が陥りがちな誤りは、最初から時間制限を設けて「速さ」を追求することです。しかし、速さに引っ張られると、構造を理解する余裕がなくなりがちです。

思考の面白さを感じ、論理の流れを体で覚えるまでは、じっくり取り組むのが最善です。まずは「なぜこの解法が有効なのか」「どこで跳躍が起きているのか」を丁寧に追体験することが、後の速度向上につながります。

構造化に慣れたら、時間制限をつけることで処理速度も磨けます。ただし、これは「速さのための速さ」に陥らないための段階的なプロセスです。構造を守ったまま瞬発力を加速させる――これが真の頭の回転を作る方法です。

たとえば、チェスのブリッツ(持ち時間3分程度の対局)は、構造理解が十分にある人にとっては思考の瞬発力を鍛える最良の訓練ですが、初心者がいきなり挑むと混乱を招くだけです。

応用のすすめ:学びを越境させる

学んだことを「別の分野に持ち込む」習慣を意識してみてください。

たとえば、チェスで培った「先読み」は仕事の計画に、数学の応用問題で学んだ「条件整理」は日常の意思決定に応用できます。麻雀で学んだ「不完全情報下での確率判断」は、ビジネスのリスク評価に転用できます。

これが頭の回転を単なる数値ではなく、生活や成果に直結させる最短経路です。知識は、使われることで初めて知性になります。

反論への応答:遺伝と訓練、個人差の問題

ここまで読んで、「結局、基礎能力(A)には遺伝的要因も大きいのでは?」「訓練だけで誰でも高い跳躍力(B)を獲得できるのか?」という疑問を持つ方もいるでしょう。この指摘は一理あります。

確かに、WAISで測定される基礎能力には遺伝的要因が関与していることが、Plomin & Deary (2015) の研究「Genetics and Intelligence Differences」などで示されています。IQの個人差の約50%は遺伝的要因で説明されるとされています。

しかしながら、本記事の主張は「誰でも同じ水準に到達できる」ではなく、「適切な訓練によって、誰もが自分の潜在能力を最大限に引き出せる」という点にあります。特に跳躍力(B)は、基礎能力(A)を土台としつつも、統合的思考の訓練によって大きく向上させることができます。

また、到達できる水準には個人差があるでしょう。それでもなお、基礎を固め、統合的思考を訓練することで、多くの人が「現状よりはるかに高い問題解決能力」を獲得できる――これが本記事の核心的メッセージです。遺伝は傾向を示すものであり、絶対的な上限を決めるものではありません。

結論:土台から跳躍へ――測定される知能を超えて

頭の回転の正体は、WAISで測定される能力(A)を土台として、それらをどう連結し、どう跳躍的に組み替えるか(B)にあります。

WAISで高スコアを記録することは重要です。それは、あなたが優れた土台を持っていることを示します。しかし、それだけでは不十分です。その土台の上に立ち、次のステップ――統合と跳躍の訓練――に進まなければ、知性は宝の持ち腐れになります。

確かに、WAISのような標準化されたテストは、能力の一側面を客観的に測定するという点で価値があります。しかしながら、より本質的には、測定不可能な統合力と跳躍力こそが、真の知性の核心なのです。

まずは、手元にある数学問題やチェスの詰め手筋、簡単な謎解きから始めてみてください。難しく考えすぎず、構造を「面白がる」ことが最大の近道です。そして何より、基礎を丁寧に固めることを忘れないでください。土台なくして跳躍はありえないのですから。

私の記事は単なる概念紹介で終わることは決してありません。誰でも辿れる具体的かつ再現可能な道標を常に提示します。

免責事項

本記事は情報提供を目的としており、医学的・心理学的な診断や治療の助言を提供するものではありません。認知機能や能力開発に関する内容は、研究に基づく一般的な知見を紹介するものであり、個人差が大きく存在します。

特定の訓練法や介入を実践される場合は、必ず専門家(医師、臨床心理士、認定カウンセラーなど)にご相談ください。また、本記事の内容を実践したことによる結果について、筆者は一切の責任を負いかねます。

参考文献

- Wechsler, D. (2008). “Wechsler Adult Intelligence Scale–Fourth Edition (WAIS–IV)” Pearson.

- Carroll, J. B. (1993). “Human Cognitive Abilities: A Survey of Factor-Analytic Studies” Cambridge University Press.

- Sternberg, R. J. (1985). “Beyond IQ: A Triarchic Theory of Human Intelligence” Cambridge University Press.

- Baddeley, A. D., & Hitch, G. (1974). “Working Memory” In G. H. Bower (Ed.), The Psychology of Learning and Motivation (Vol. 8, pp. 47-89). Academic Press.

- Engle, R. W. (2002). “Working Memory Capacity as Executive Attention” Current Directions in Psychological Science, 11(1), 19-23.

- Ericsson, K. A., & Kintsch, W. (1995). “Long-Term Working Memory” Psychological Review, 102(2), 211-245.

- Plomin, R., & Deary, I. J. (2015). “Genetics and Intelligence Differences: Five Special Findings” Molecular Psychiatry, 20(1), 98-108.

コメント