はじめに

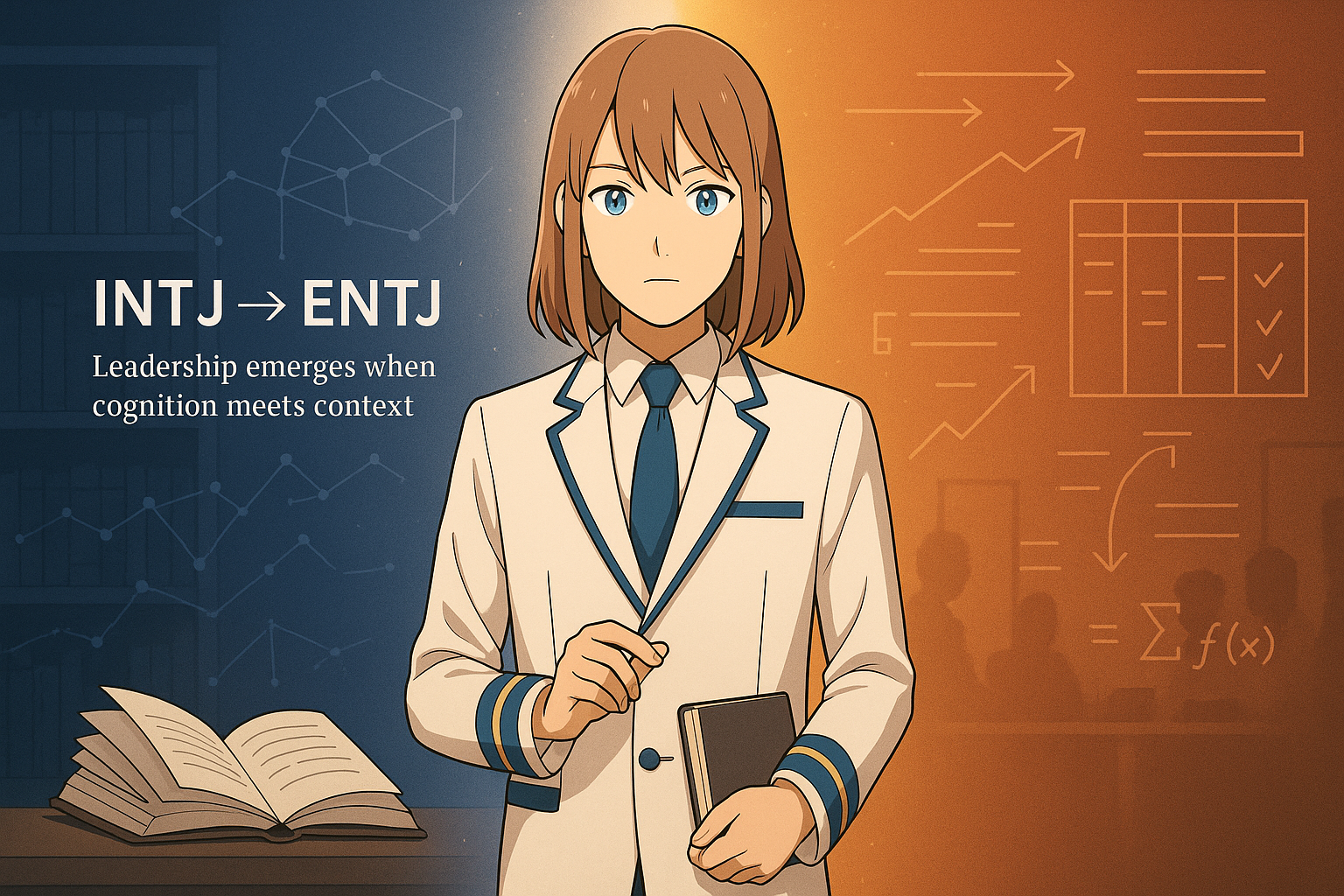

前回の記事では、「INTJが心を許した相手の前でENTP的な振る舞いを示す」という現象を、大域的類型と局所的変容という概念枠組みで考察しました。そこで検証されたのは、深い信頼関係という心理的条件下での認知様式の転換でした。

本稿では、別の変容軸を探索します。それは「環境と役割」による変容です。

この問いは、一つの観察から始まりました。16タイプ理論のコミュニティにおいて、イーロン・マスクやマーク・ザッカーバーグはしばしばINTJと推定されます。これらは公式な診断結果ではなく、公開情報――インタビューや伝記、経営スタイルなど――から推測されたものであり、その正確性は保証されません。確かに、これらの推定自体が誤りである可能性も十分にあります。

しかしながら、仮にこれらの推定に一定の妥当性があるとすれば、興味深い矛盾が浮かび上がります。彼らが大衆の前に立ち、プレゼンテーションを行い、組織を率いる姿は、内向的で孤高の戦略家というINTJ像とは異なります。堂々とした振る舞い、明確な指示、即座の判断――それらはむしろENTJ的です。この矛盾をどう解釈すべきでしょうか。

筆者自身も、類似の経験があります。不慣れな環境では典型的なINTJ的振る舞いを示す一方で、慣れ親しんだ職場において、チームリーダーという役割を明確に担ったとき、認知様式が劇的に変化することを自覚していました。積極的な指示出し、外向的なエネルギー、目標達成への強い推進力――これらはまさに、ENTJの特徴そのものです。

この観察から、一つの仮説が浮かび上がります。INTJが慣れ親しんだ環境において、チームリーダーという役割を担ったとき、局所的にENTJ的な認知様式へと転換するのではないか。

前回が「関係性による変容(INTJ→ENTP)」であったのに対し、今回は「環境・役割による変容(INTJ→ENTJ)」という対称的な構造を持ちます。前回の変容がJ→P(判断から探索へ)という開放的な転換であったのに対し、今回はI→E(内向から外向へ)という方向性の転換であり、Jはむしろ強化されるという興味深い対比が予測されます。

ただし、本稿の立ち位置について最初に明確にしておく必要があります。これは筆者一人の事例研究であり、理論的考察と自己診断に基づく検証です。筆者自身の認知様式に関しては一定の検証がなされたと考えていますが、この知見が他のINTJにも普遍的に当てはまるかは別問題です。一般化には、多数のINTJ被験者を対象とした系統的なデータ収集と統計的検証が必要です。

本稿はあくまで「このような傾向があるのではないか」という仮説生成的な探索であり、確定的な主張ではありません。16タイプ理論そのものの科学的妥当性についても心理学界で議論があることを前提とし、本稿は理論的枠組みを用いた一つの視点の提示として位置づけられます。

静的理解と動的理解

前回記事でも論じたように、16タイプ診断は一般に16の類型のいずれかに個人を分類する静的なモデルとして理解されています。INTJであれば常にINTJ的であり、ENTJであれば常にENTJ的である、という前提です。

しかし、この理解には理論的な限界があります。心理機能は固定的な配置ではなく、状況や関係性、環境に応じて活性化の度合いが変化する動的システムとして捉えることも可能です。経験則として、多くの実践者が報告するのは、「公的な場面」と「私的な場面」、あるいは「不慣れな環境」と「慣れた環境」で顕著に異なる振る舞いを示す現象です。

心理学における研究は、パーソナリティの状況依存性を示唆しています。Walter MischelとYuichi Shodaの認知-情動システム理論(1995)は、人間の行動が状況と個人特性の相互作用によって決まることを指摘しています。この理論は一般的なパーソナリティ研究の知見であり、16タイプの枠組みとは独立したものです。しかしながら、状況に応じた認知・行動パターンの変容という広義の視座においては、本稿の仮説と理論的な親和性があると考えられます。

確かに、「16タイプは状況に関わらず一貫した類型を示すべきだ」という反論もあるでしょう。16タイプの理論の伝統的解釈では、類型の一貫性が強調されてきました。しかしながら、本質的には、類型の「一貫性」と認知様式の「柔軟性」は矛盾しません。大域的には一貫したパターンを保持しながら、局所的には異なる機能配置を実現する――これは認知システムの適応的機能と解釈できます。

本稿が提案するのは、16タイプを固定的な分類ではなく、動的で文脈依存的なモデルとして捉え直す視座です。

大域的類型と局所的変容の考察

ここで再度導入するのは、「大域的類型」と「局所的変容」を区別する概念的枠組みです。大域的類型とは、個人が長期的に、多様な状況を通じて示す認知パターンの基底構造を指します。一方、局所的変容とは、特定の環境や役割において一時的に活性化される、別の心理機能配置を意味します。

理論的には、INTJが大域的にNi(内向的直観)-Te(外向的思考)軸を保持しながら、局所的にはTe機能を前景化させ、外向性を強化した状態が想定できます。この転換が「慣れた環境×リーダー役割」という条件下で生じるとすれば、外見的にはENTJ的な振る舞いとして観察されるはずです。

ここで予想される反論に触れておく必要があります。「それは単なる状況適応であり、類型の変容ではない」という指摘です。確かに、一理あります。リーダーシップ行動は学習された役割行動であり、表面的な振る舞いの変化に過ぎないという見方も可能です。

しかしながら、本稿が提案する「局所的変容」は、単なる表面的な役割演技ではありません。後述する診断結果が示すように、心理機能の配置そのものが再構成され、エネルギーの源泉が変化し、認知プロセスの優先順位が入れ替わります。これは「演技」という意識的な表層操作を超えた、より深い認知システムの再配置なのです。

環境的熟達と認知負荷の低減

認知科学の知見によれば、慣れ親しんだ環境においては、認知負荷が大幅に低減されます。環境の把握、状況の理解、適切な行動の選択といったプロセスが自動化され、意識的な注意資源を消費しなくなるのです。

この認知的余裕は、通常は使用頻度の低い心理機能へと注意資源を再配分することを可能にします。INTJにとって、通常は内的ビジョンの構築(Ni)とその論理的検証(Te内向き使用)に認知資源が割かれています。しかし、環境が熟知されている場合、これらのプロセスが効率化され、解放された資源を外的統制(Te外向き使用)や即応的行動(Se)に向けることができるようになります。

リーダーシップ役割の外向的要求

さらに、リーダーという役割は本質的に外向的です。チームの統率、目標の提示、指示の伝達、進捗の管理――これらはすべて外界への働きかけを要求します。内的に完璧なビジョンを構築しても、それを外部に表出し、他者を動かさなければリーダーシップは機能しません。

理論的には、この役割要求と環境的熟達が組み合わさることで、INTJの認知様式に特定の変容が生じると予測できます。それは、エネルギーの方向性が内向から外向へと転換し、Te機能が前景化し、Se機能が活性化する状態です。

16Personalities方式による考察

INTJの典型的プロファイル

16Personalities方式において、INTJは内向性(I)、直観(N)、思考(T)、判断(J)の特徴を示します。エネルギーの源泉が内的思考にあり、抽象的パターンを好み、論理的判断を重視し、計画的で構造化されたアプローチを好みます。

局所的ENTJ化の理論的予測

理論的には、「慣れた環境×リーダー役割」という条件下では以下の転換が予測されます。

I→E(内向→外向)への転換は最も顕著に現れるはずです。エネルギーの源泉が内的思考から外的相互作用へ移行します。通常のINTJは、独りで思考することでエネルギーを得ますが、リーダーとしてチームを統率し、目標達成に向けて人を動かすことそのものが、慣れた環境下ではエネルギー源となり得ます。

N(直観)は維持されると予測されます。目標達成には戦略的ビジョンが不可欠であり、抽象的なパターン認識や未来志向的思考は依然として中核的機能です。ただし、その方向性が内的統合から外的提示へと変化する可能性があります。

T(思考)も維持されると予測されます。論理的判断は目標達成の根幹です。感情的配慮よりも客観的な効率性や合理性を優先する姿勢は、リーダーシップにおいてむしろ強調されます。

J(判断)は維持され、さらに強化されると予測されます。これが前回のENTP化との決定的な違いです。「慣れた環境×リーダー役割」は、構造化と計画実行を強く要求します。目標達成志向そのものがJ的特性であり、探索(P)ではなく、実行・完遂(J)が求められるからです。

つまり、16Personalities方式では、INTJ→ENTJへの転換が予測されます。変化するのはIのみであり、他の三つの軸は維持ないし強化されるという、極めて明快な構造です。

心理機能診断方式による考察

INTJの心理機能スタック

16タイプの理論において、INTJは以下の機能スタックを持つとされます。優勢機能Ni(内向的直観)は未来志向的な洞察を内面で統合し、補助機能Te(外向的思考)は客観的論理で外界に秩序を付与します。第三機能Fi(内向的感情)は価値観を内的に保持し、劣勢機能Se(外向的感覚)は即興的対応や現実的な行動実行を担いますが、通常は発達が不十分です。

ENTJの心理機能スタック

対照的に、ENTJの機能スタックは、優勢機能Te(外向的思考)、補助機能Ni(内向的直観)、第三機能Se(外向的感覚)、劣勢機能Fi(内向的感情)です。

INTJとENTJの違いは、実は主機能と補助機能の入れ替わりという「最小の差異」なのです。どちらもNiとTeを中核に持ちますが、その優先順位が逆転しています。

局所的転換時の機能再配置の予測

理論的考察として、局所的転換時には以下の再構成が想定されます。

Te(外向的思考)が突出すると予測されます。目標達成のための外的統制・組織化が最優先となり、リーダーとしての指示・判断・実行の中核機能となります。通常のINTJではTeは「補助」ですが、局所的には「優勢」レベルまで活性化するはずです。

Ni(内向的直観)は高位で維持されると予測されます。ただし、Niを上回るほどTeが前景化します。確固たる信念・長期ビジョンが行動の指針として機能し続けますが、それを内的に熟成させるよりも、外的に展開することが優先されます。

ここで重要な予測があります。Ni(内向的直観)とTi(内向的思考)のどちらが強く出るかという問題です。Tiは思考プロセスの内的精緻化を担う機能ですが、目標達成という文脈では、Tiよりも「確固たる方向性」を提供するNiの方が求められるはずです。したがって、Ni ≈ Ti(ほぼ同程度、若干Niが優位)という配置が予測されます。両者が共存することで、盲目的な確信でも過度な分析でもない、バランスの取れたリーダーシップが実現されると考えられます。

Ne(外向的直観)は中程度に上昇すると予測されます。可能性の探索よりも目標達成を優先するため、前回のENTP化ほどには上昇しません。しかし、柔軟な戦略立案には一定のNeが必要なため、ゼロにはならず「高止まり」――つまり一定値までは上がるが、それ以上は上がらない状態――が予測されます。

Si(内向的感覚)は顕著に低下すると予測されます。慣れた環境であるにもかかわらず、現状維持ではなく目標達成・改善志向が優先されるため、既存の枠組みへの固執は排除されます。

Se(外向的感覚)は中程度に上昇すると予測されます。目標達成のための即時的行動・現場対応が求められ、Te(思考)ほどではないものの、実行には不可欠な機能として活性化します。

感情機能全般(特にFe)は低位に抑制されると予測されます。Fe(外向的感情)は集団の調和を重視しますが、目標達成においては対人配慮は二次的となります。Fi(内向的感情)も個人的価値判断より客観的目標が優先されるため、低位に留まるでしょう。

統合すると、予測される機能順位はTe >> Ni ≈ Ti > Se ≈ Ne > Fe ≈ Fi >> Siとなります。この構造は、ENTJの典型的スタック(Te-Ni-Se-Fi)に局所的に近接していることを示唆します。

この段階では、理論的予測が整然と展開されました。次に、筆者自身の実体験がこの予測と整合するかを検討します。

実体験からの考察

通常状態での認知様式

筆者自身、日常的には典型的なINTJ的振る舞いを示します。新しい環境や不慣れな状況では、観察者・分析者としての立ち位置を取ることが多く、積極的に前に出ることは稀です。思考は内面で完結させ、ビジョンや戦略を内的に構築した上で、求められたときにのみ、整理された結論を提示します。

チームの中にいても、自ら率先してリーダーシップを発揮することは少なく、むしろ「必要なときに的確な提言をする参謀」のような役割に留まる傾向があります。エネルギーは独りで思考することで回復し、長時間の対人相互作用は疲労を伴います。

変容状態(慣れた環境×リーダー役割)

しかし、慣れ親しんだ環境――例えば長年関わってきた職場やプロジェクト――において、チームリーダーという役割を明確に担った場合、この認知様式が劇的に変化します。

積極的な指示出しと即座の判断が自然に行われるようになります。内的に熟考してから提示するのではなく、状況を把握した瞬間に外的に判断を下し、チームに伝達します。思考と表出の間の時間的ギャップが極めて短くなるのです。

目標達成に向けた外的統制が前面に出ます。「誰が何をいつまでにやるべきか」を明確に構造化し、進捗を管理し、障害があれば即座に対処します。この過程で、内的な完璧主義よりも外的な実行可能性が優先されます。

Se機能の活性化も観察されます。現場で生じる予期せぬ問題に対して、即興的に対応する能力が顕著に向上します。通常のINTJは「計画の乱れ」にストレスを感じますが、この状態では柔軟に計画を修正し、現実に適応することが苦になりません。

そして興味深いことに、この状態ではエネルギーの源泉が変化します。チームを動かし、目標に向かって推進すること自体が、疲労よりも充実感をもたらすのです。対人相互作用が消耗ではなく、活力の源となります。

変容の条件:認知的余裕と役割要求の一致

この変容が生じる条件を分析すると、二つの要素が不可欠であることがわかります。

第一に、環境の熟達です。慣れた環境では、状況把握や判断のための認知負荷が大幅に低減されています。「何をすべきか」が自明であり、内的な情報処理が自動化されているため、解放された認知資源を外的な統制や対人的な働きかけに振り向けることができます。

第二に、役割の明確化です。「リーダーである」という役割認識が、外向的機能の活性化を正当化します。通常のINTJは「出しゃばること」に抵抗を感じますが、役割として求められている場合、その心理的障壁が解除されます。役割要求と認知的余裕が一致したとき、局所的な機能再配置が生じるのです。

逆に言えば、どちらか一方が欠けても変容は生じません。不慣れな環境でリーダーを任されても、認知資源が環境把握に消費され、外向的統制まで手が回りません。慣れた環境でも、リーダーという役割が明確でなければ、従来の内向的認知様式が維持されます。

この実体験の記述は、理論的予測と高度に整合します。次に、診断という客観的指標によって、この変容を検証します。

前提条件をおいての診断と結果の考察

検証の方法論と限界

理論と体験だけでは主観的解釈に留まります。そこで、仮説の妥当性を検証するため、複数の診断アプローチを実施しました。診断時の前提条件として、「慣れ親しんだ職場で、チームリーダーとして目標達成のために業務を遂行している状態」を明確にイメージし、その認知状態で質問に回答しました。

ただし、この方法論には重要な限界があります。前回記事でも指摘したように、自己想定に基づいて回答した診断が、その想定と一致する結果を返すという循環的構造は、確証バイアスの可能性を示唆します。また、自己報告に基づく診断の信頼性そのものにも議論があります。

さらに重要なのは、これが筆者一人の事例に過ぎないという点です。筆者自身の認知様式に関しては、理論→予測→検証という流れで一定の整合性が確認されましたが、この知見が他のINTJにも当てはまるかは全く別の問題です。一般化には、多数の被験者を対象とした系統的なデータ収集と統計的分析が必要です。

これらの限界を認識した上で、それでも複数の独立した診断システムで一貫した結果が得られたことは、少なくとも筆者個人の事例においては示唆的であると考えます。

16Personalities方式による診断

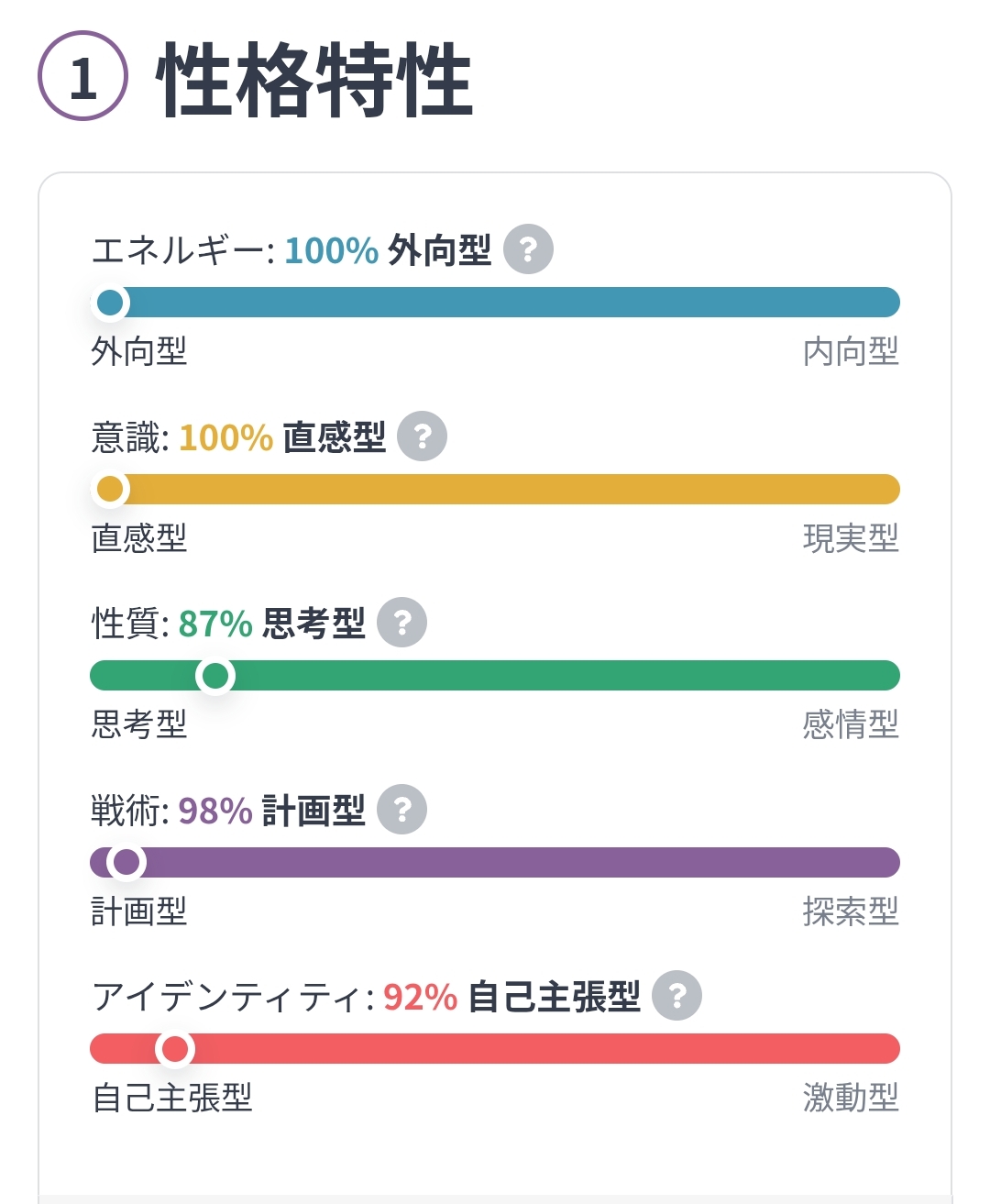

「慣れた環境でリーダーとして機能している状態」を想定して質問に回答した結果、以下のプロファイルが得られました:

- エネルギー:100% 外向型

- 意識:100% 直感型

- 性質:87% 思考型

- 戦術:98% 計画型

- アイデンティティ:92% 自己主張型

この結果は、理論的予測と完全に一致します。

I→Eの完全転換が最も顕著です。外向性100%という数値は、この状態においてエネルギーの方向性が完全に外界へと向いていることを示します。内的思考からエネルギーを得るのではなく、外的な相互作用・チーム統制そのものがエネルギー源となっている状態です。

N, T, Jの維持も予測通りです。直感100%は戦略的ビジョンの維持を、思考87%は論理的判断の中核性を、計画98%は目標達成志向の強化を示します。特に計画型98%という高い数値は、J機能が維持どころか強化されていることを明確に示しており、前回のENTP化(J→P)との構造的対比が鮮明です。

アイデンティティ92%(自己主張型)は、リーダーシップの強い発現を反映しています。

結果として判定されたタイプはENTJであり、理論的予測との完全な一致が確認されました。

心理機能診断方式による診断(Mentuzzle)

心理機能診断では、より深層の認知プロセスが可視化されます。

診断結果から読み取れる機能の順位は以下の通りです(高い順):

- Te(外向的思考) – 最も顕著に突出

- Ni(内向的直観) – 高位で維持

- Ti(内向的思考) – Niとほぼ同程度

- Se(外向的感覚) – 中程度に上昇

- Ne(外向的直観) – 中程度

- Si(内向的感覚) – 大きくマイナス

- Fe(外向的感情) – 低位

- Fi(内向的感情) – 最も低い

この結果は、理論的予測と大枠で一致します。

Te機能の突出は予測通りです。目標達成のための外的統制が最優先されていることが、機能配置に明確に現れています。

Ni ≈ Ti の構造も予測と整合します。当初「Ni > Ti」と予測しましたが、より正確には「Ni ≈ Ti(ほぼ同程度、若干Niが優位)」であり、結果はこれを支持しています。目標達成における「確固たる方向性(Ni)」と「論理的整合性の検証(Ti)」が両輪として機能している状態です。これは盲目的な確信でも過度な分析でもない、バランスの取れた認知様式を示唆します。

Se機能の中程度上昇は、即応的な現場対応能力の活性化を示します。Ne機能の中程度維持は、「高止まり」という予測と一致します。柔軟な戦略立案には一定のNeが必要ですが、探索そのものが目的ではないため、ENTPのような突出は見られません。

Si機能の顕著な低下は、現状維持志向の排除を示します。慣れた環境であるにもかかわらず、既存の枠組みへの固執は見られず、むしろ改善・革新志向が優位です。

感情機能の低位も予測通りです。特にFe(外向的感情)の低さは、集団の調和よりも目標達成を優先する姿勢を反映しています。

全体として、この機能配置はENTJの典型的スタック(Te-Ni-Se-Fi)に局所的に近接していることを示します。完全なENTJではなく「局所的ENTJ化」であることが、Ni-Ti共存やNe中程度維持といった微妙な差異に表れています。

16Personalities方式と心理機能診断の統合

二つの診断方式の結果を統合すると、表層と深層の両レベルで整合的な像が浮かび上がります。

16Personalities方式で観察された外向性100%は、心理機能診断におけるTe機能の突出という認知プロセスの再構成に対応します。計画型98%は、Si機能の顕著な低下(現状維持の拒否)と、Te-Niによる目標志向の強化に対応します。

理論的予測、実体験の記述、そして二つの診断レイヤーによる検証――これら四つの独立した視点が、すべて同じ結論を支持しました。少なくとも筆者の事例においては、「慣れた環境×リーダー役割」という条件下で、局所的にENTJ的機能配置が実現しているという仮説は、一定の整合性を持って検証されたと言えます。

前回(ENTP化)との比較

前回の「心を許した相手の前でのENTP化」と今回の「慣れた環境でのENTJ化」を比較すると、変容の構造的差異が明確になります。

トリガーの違い:

- ENTP化:深い信頼関係(対人的条件)

- ENTJ化:慣れた環境×リーダー役割(環境的・役割的条件)

変容の方向性:

- ENTP化:J→P(判断から探索へ、開放的転換)

- ENTJ化:I→E(内向から外向へ、J強化)

機能転換の質:

- ENTP化:Ni-Te → Ne-Ti(探索と思考遊戯)

- ENTJ化:Ni-Te → Te-Ni(実行と統制)

エネルギーの源泉:

- ENTP化:知的遊戯そのものが活力

- ENTJ化:目標達成の推進が活力

二つの変容は、同一人物の中に存在する独立した二つの局所的状態であり、どちらが「真の姿」ということではありません。文脈に応じて、異なる認知様式へのアクセスが可能になるという、認知システムの柔軟性の表れです。

この比較から、人間の認知は「単一の裏の顔」ではなく、「複数の文脈依存的な状態」を持つという、より豊かな理解が導かれます。

まとめ

検証結果の統合

INTJが慣れた環境においてリーダー役割を担ったときにENTJ的な振る舞いを示す現象は、筆者の事例において、複数の検証軸から一定の整合性を持って確認されました。この知見は、以下の三つの原理として抽象化できます。

第一原理:多軸的変容の可能性

人間の認知パターンには、単一の「表と裏」ではなく、複数の変容軸が存在します。前回検証した「関係性による変容(INTJ→ENTP)」と今回の「環境・役割による変容(INTJ→ENTJ)」は、独立した二つの軸です。同一個人が、文脈に応じて異なる認知様式を発現することは、認知システムの適応的柔軟性の表れです。

これは「どの顔が本当の自分か」という問いの再考を促します。すべての状態が「本当の自分」であり、それぞれが特定の文脈において機能的な認知様式なのです。

第二原理:トリガーの特異性と機能再配置の合理性

それぞれの変容には、特異的なトリガーが存在します。深い信頼関係はENTP化を、慣れた環境×リーダー役割はENTJ化を引き起こします。そして、それぞれの機能再配置は、その文脈において認知的に合理的です。

信頼関係下での探索的開放(J→P)は、安全な空間における思考の遊戯を可能にします。環境熟達下での外向的実行(I→E、J強化)は、認知的余裕を外的統制に振り向けることを可能にします。認知システムは、文脈の要求に応じて最適な構成を取るのです。

第三原理:個人差と一般化の限界

ただし、極めて重要な留保があります。本稿の知見は、筆者個人の事例において理論→予測→検証が整合したことを示すものであり、すべてのINTJに普遍的に当てはまると主張するものではありません。

個人差は大きく、同じINTJでも発達段階、経験、性格の個別性によって異なるパターンを示す可能性があります。ある人は環境熟達でENTJ化するかもしれませんが、別の人は全く異なる変容を示すかもしれません。あるいは、変容そのものが生じない人もいるでしょう。

一般化には、多数のINTJ被験者を対象とした系統的なデータ収集と統計的検証が必要です。相関関係の確認、交絡要因の統制、再現性の検証――これらがなされて初めて、「INTJは〜という傾向がある」という一般的主張が可能になります。

本稿はあくまで、「このような傾向があるのではないか」という仮説生成的な探索であり、一つの事例が提示する可能性の提示です。筆者自身の中では立証できたが、一般的に立証できたわけではない――この区別を明確に認識することが、知的誠実性の核心です。

類型論の動的・多次元的解釈という視座

それでもなお、本稿の分析が示唆するのは、16タイプ理論を固定的な類型論として捉える限界です。「あなたはINTJです」という判定は、大域的な認知傾向を記述するものであり、すべての状況における振る舞いを予測するものではありません。

人間の認知は、関係性と文脈に応じて動的に再構成される柔軟なシステムです。同一個人が異なる文脈で異なる認知様式を示すことは、欠陥ではなく適応的機能です。「あなたは何型か」という問いは、「どの状況で、誰との関係において、どの役割を担って」という条件を伴って初めて、十全な意味を持ちます。

確かに、「それは単なる状況適応であり、16タイプ理論の範疇外ではないか」という反論もあり得ます。16タイプ理論そのものが文脈の影響を完全には扱わないという指摘も妥当です。しかしながら、本質的には、状況適応と類型論は対立しません。類型は「適応のパターン」を記述するものであり、複数の適応パターンを持つことは、認知システムのレパートリーの豊かさを示すのです。

本稿が提案するのは、類型を固定的アイデンティティではなく、文脈依存的な認知状態空間として捉え直す視座です。INTJという大域的類型を保持しながら、特定の文脈でENTPやENTJといった局所的状態にアクセスできる――この重層性こそが、人間の認知の本質的な柔軟性なのです。

今後の展望

本稿の限界は明確です。事例数の不足、確証バイアスの可能性、自己報告の信頼性問題、16タイプ理論そのものの科学的妥当性への議論――これらはすべて認識されています。

しかし同時に、この探索的考察は、より広範な検証への問題提起となり得ます。他のINTJは同様の変容を経験するのか。他のタイプにも類似の多軸的変容が存在するのか。変容を引き起こす条件はより一般化できるのか。これらの問いは、個人の自己理解を超えて、パーソナリティの動的理解という理論的関心へと接続します。

そして、この探索はまだ表層に留まっています。本稿で示したのは、変容の「存在」と「構造」です。しかし、なぜこの変容が生じるのか、その神経科学的基盤は何か、発達段階によって変容パターンは異なるのか、変容能力自体を訓練できるのか――これらのより深い問いは、まだ手つかずのままです。

筆者自身、この思考の深部をさらに掘り下げる試みを続けています。本稿が提示したのは、認知の柔軟性という氷山の一角に過ぎません。その水面下には、より精緻な理論構造、より実践的な示唆、そして認知システムの本質に迫る洞察が眠っています。

より深い層では、変容を意図的に引き起こす訓練法、複数の局所的状態を統合した「メタ認知的柔軟性」の開発、そして神経科学的基盤の詳細な検討が待っています。局所的変容を自在にコントロールする能力は、単なる自己理解を超えて、認知的適応能力の拡張という実践的価値を持ちます。

類型論を動的に解釈し、多次元的に捉え直すこと。それは単なる理論的興味を超えて、自己理解の深化、他者理解の精緻化、そして人間の可能性の拡張へと繋がる視座です。

参考文献

Mischel, W., & Shoda, Y. (1995). A cognitive-affective system theory of personality: Reconceptualizing situations, dispositions, dynamics, and invariance in personality structure. Psychological Review, 102(2), 246-268.

免責事項

本記事は、16タイプ理論の枠組みを用いた理論的考察および筆者の自己検証であり、学術的実証研究ではありません。

MBTI(Myers-Briggs Type Indicator)は広く利用されている性格分類システムですが、その科学的妥当性については心理測定学的観点から批判的議論が存在します(再現性、予測妥当性、カテゴリーの二分法的性質などの問題)。パーソナリティ類型論は科学的コンセンサスが限定的な分野であり、実証研究の蓄積が不十分な領域を含みます。

本稿で提示される「大域的類型と局所的変容」「多軸的変容」という概念枠組みは、筆者による理論的解釈であり、普遍的な心理学的法則を主張するものではありません。診断結果の解釈には自己報告バイアスや確証バイアスの可能性があり、個人の体験に基づく事例研究として限定的に理解されるべきです。

本記事で言及される著名人(イーロン・マスク、マーク・ザッカーバーグ)の類型推定は、公式な診断結果ではなく、公開情報に基づく推測です。これらの推定の正確性は保証されず、あくまで仮説の動機づけとして言及されています。

特に重要なのは、本稿の知見が筆者個人の事例において確認されたものであり、すべてのINTJや他のタイプに普遍的に当てはまることを保証するものではないという点です。個人差は極めて大きく、同じタイプでも発達段階、経験、環境によって異なるパターンを示します。一般化には、多数の被験者を対象とした系統的な実証研究が必要です。

読者におかれましては、本稿を自己理解の一つの視点として参考にしていただき、16タイプや類型論を絶対的な真理としてではなく、思考のための道具として柔軟に活用されることを推奨します。個人のパーソナリティや認知様式に関する専門的な評価や助言が必要な場合は、資格を持つ心理専門家にご相談ください。

本記事の内容を実践したことによる結果について、筆者は一切の責任を負いかねます。

コメント