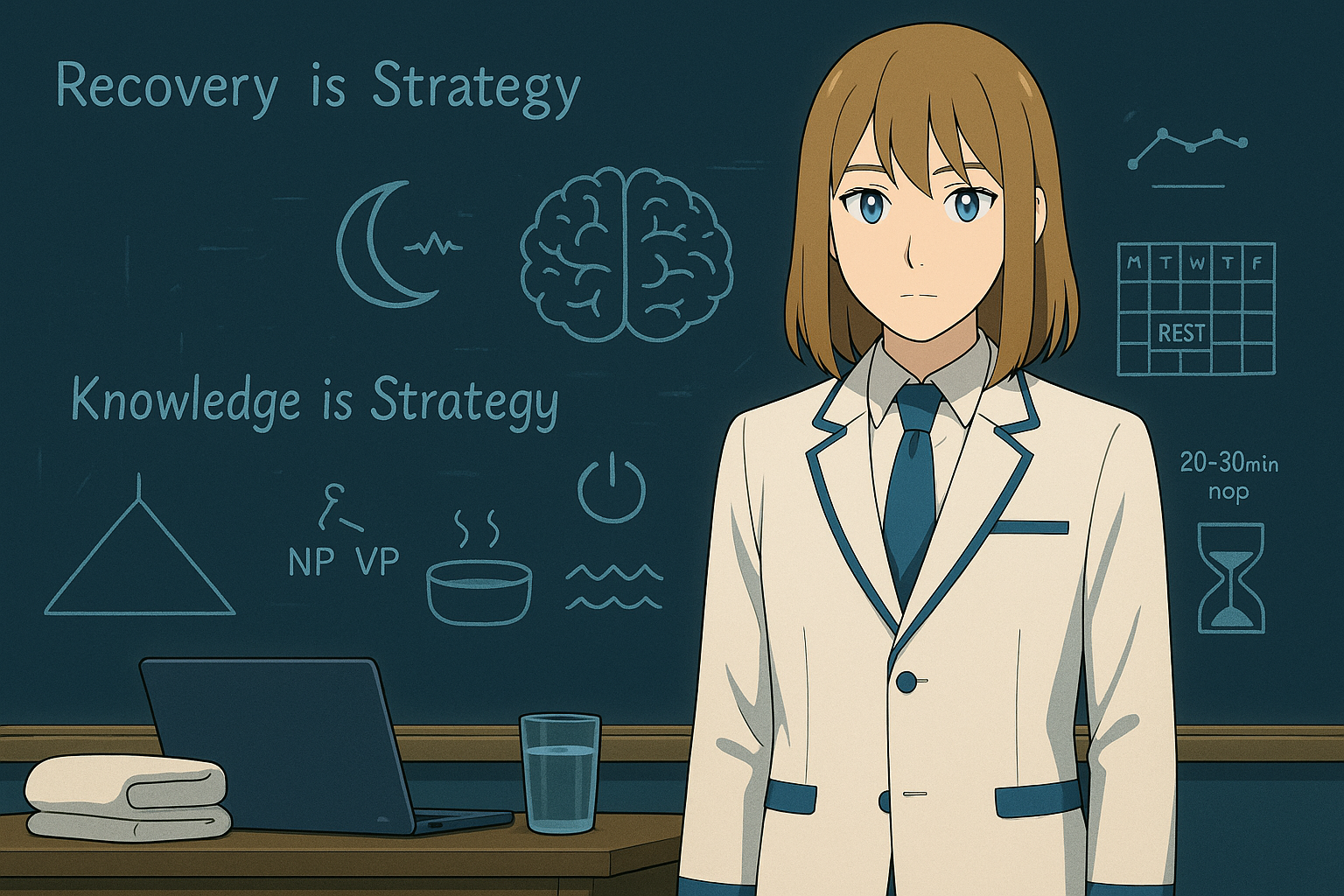

はじめに:「24時間働ける」という幻想の代償

注記:本記事は神経科学・認知心理学の学術研究に基づいた考察です。医学的助言や診断に代わるものではありません。体調不良や強い不安が続く場合は、必ず医師や専門家にご相談ください。

かつて日本の高度経済成長期において、「24時間働けますか?」というスローガンが象徴するような労働文化が存在しました。短期的には確かに、この献身的な労働が経済成長を支えた側面があります。

しかし神経科学の知見は、この「無限に働ける」という前提そのものが、根本的な誤謬であることを明確に示しています。人間の認知機能には構造的な限界があり、その限界を無視した労働は、単なる疲労にとどまらず、知的能力そのものを劣化させるのです。

本記事では、休養と認知機能の関係を神経科学・認知心理学の研究成果に基づいて論じ、さらに認知機能を維持・向上させるための具体的な休養法を、エビデンスレベルとともに提示します。「休むこと」は怠惰ではなく、知性を運用するための戦略的行為であるという認識の転換が、本論の核心です。

睡眠不足が認知機能に与える定量的損失

認知機能低下の構造:何が、どの程度失われるのか

睡眠不足による認知機能への影響は、単なる「眠気」や「だるさ」といった主観的感覚を超えた、客観的かつ測定可能な機能低下として現れます。Alholaら(2007)のレビュー論文によれば、睡眠不足は特に注意力(attention)とワーキングメモリ(working memory)に顕著な影響を及ぼし、これらは完全な徹夜(総睡眠剥奪)と部分的な慢性睡眠制限の両方で観察されます。同レビューでは、意思決定や長期記憶といった高次認知機能への影響も報告されています。

ここで重要なのは、影響を受ける認知機能が「IQテストの構成要素」と深く関連している点です。ワーキングメモリはWAIS(ウェクスラー成人知能検査)における作業記憶指標(WMI)の中核をなし、注意力は処理速度指標(PSI)と密接に関わっています。つまり、睡眠不足は「本来持っているIQを発揮できない状態」を作り出すのです。

睡眠不足の「酩酊等価性」:17時間覚醒の衝撃

睡眠不足がもたらす認知機能低下の深刻さを理解するために、極めて示唆的なデータがあります。Dawsonら(1997)の研究によれば、17時間連続で覚醒している状態(通常の起床から深夜まで起き続けた状態)では、認知・心理運動パフォーマンスが血中アルコール濃度0.05%時と同程度まで低下します。

0.05%という数値は、多くの国で飲酒運転の法的基準に相当します。つまり、朝7時に起床して深夜0時まで起きているだけで、法律上「運転してはならない」レベルの認知能力しか保てないということです。注意力や反応速度が著しく低下し、ミスが増加する状態です。

さらに24時間連続覚醒(徹夜)では、認知機能は血中アルコール濃度約0.10%時と同程度まで悪化します。これは完全に酩酊した状態に匹敵し、注意の持続が困難になり、反応時間の大幅な遅延やミスの頻発が観察されます。

この「酩酊等価性」という概念が示唆するのは、睡眠不足下での労働や思考が、いかに非効率であるかという事実です。酒に酔った状態で仕事をする人はいないでしょう。しかし多くの人が、それと同等の認知状態で日常的に働いているのです。

慢性的睡眠制限の蓄積効果:6時間睡眠の危険性

さらに深刻なのが、慢性的な睡眠不足の蓄積効果です。Van Dongenら(2003)の画期的な研究は、部分的睡眠制限がもたらす累積的な認知機能低下を定量的に示しました。

この研究では、被験者を異なる睡眠時間グループに分け、14日間継続させました。その結果、6時間睡眠を14日間続けた群は、連続2晩不眠(約48時間覚醒)と同程度のパフォーマンス障害を示しました。4時間睡眠を14日間続けた群では、パフォーマンス低下はさらに深刻で、約88時間連続覚醒(3晩以上徹夜)と同程度に達したと報告されています。

この研究が示す最も重要な知見は、「睡眠負債の気づきにくさ」です。6時間睡眠群の被験者は、主観的には「わずかに眠い」程度の自覚しか示さなかったにもかかわらず、客観的な反応時間や課題遂行能力は著しく悪化していました。つまり、慢性的睡眠不足では認知機能の低下に「慣れてしまい」、自身のパフォーマンス劣化を正確に認識できなくなるのです。

この構造は極めて危険です。本人は「問題ない」と感じているにもかかわらず、実際には注意力の途切れ(認知的ラプス)が頻発し、複数のタスクを同時処理する能力も著しく損なわれています。

実体験としての認知機能低下:軽微なミスの連鎖

私自身も、この構造的な認知機能低下を身をもって経験しました。数ヶ月間、ほぼ休まずに仕事を詰め込み続けた結果、明らかな変化が現れました。それは劇的な崩壊ではなく、むしろ「小さなミスの連鎖」という形で顕在化しました。

具体的には、番号を照合する作業での照合ミス、すべきタスクを暗記したにもかかわらず短時間で忘却し確認作業が増える――こうした通常時では起こりえない「些細だが確実に生産性を削ぐミス」が、日に数回発生するようになったのです。

当初は「たまたま」だと考えていましたが、頻度が増すにつれて気づきました。これは偶発的なエラーではなく、注意力のリソースが枯渇している構造的な問題だと。前述のVan Dongenらの研究が示すように、私自身も認知機能の低下を正確に自覚できていなかったのです。「疲れている自覚」はあっても、「どれほど機能が落ちているか」は見えていませんでした。

この経験が教えるのは、認知機能の劣化は必ずしも「何もできなくなる」という形では現れないということです。むしろ、「8割はできるが、残り2割でミスをする」という、より狡猾な形で現れます。そしてその2割のミスが、信頼性の喪失や修正コストの増大という形で、長期的には大きな損失を生むのです。

認知機能低下のメカニズム:神経効率の破綻

ワーキングメモリの容量制限と処理速度の劣化

認知機能低下の神経基盤を理解するために、ワーキングメモリの構造を考察する必要があります。ワーキングメモリとは、情報を一時的に保持しながら操作する能力であり、Baddeleyのモデルでは中央実行系(central executive)、音韻ループ(phonological loop)、視空間スケッチパッド(visuospatial sketchpad)から構成されます。

睡眠不足や慢性疲労は、このワーキングメモリの「容量」と「速度」の両方を低下させます。容量が減れば、同時に保持できる情報量が減り、複雑な思考が困難になります。速度が落ちれば、情報の取り出しや更新に時間がかかり、リアルタイムの判断が遅れます。

これは単なる「遅くなる」という問題ではありません。IQテストの多くは時間制限があり、処理速度の低下は直接的にスコアの低下を招きます。つまり、本来のポテンシャルを発揮する前に、身体状態がボトルネックとなるのです。

神経効率の低下と「頑張っても進まない」状態

疲労が蓄積すると、同じ認知課題を遂行するために必要な神経活動量が増大します。これは脳の「燃費」が悪化した状態と言えます。通常なら少ないエネルギーで処理できるタスクが、疲労状態では過剰な神経発火を必要とし、結果として効率が著しく低下します。

この現象は、機能的MRI研究でも確認されています。睡眠不足の被験者は、同じ課題を行う際に、より広範囲の脳領域を活性化させる必要があり、それでもパフォーマンスは低下します。つまり、「より頑張っているのに、より成果が出ない」という非効率な状態に陥るのです。

この神経効率の破綻は、創造的思考やアイデアの生成にも影響します。新しい概念の結合や洞察は、脳のデフォルト・モード・ネットワーク(DMN)の活動と関連していますが、疲労状態ではこのネットワークの機能も低下します。結果として、「良いアイデアが出ない」「思考が硬直する」という状態が生じるのです。

休養は「戦略」である:時間管理の構造転換

睡眠時間を先に固定する逆算設計

認知機能を維持するための第一の戦略は、時間管理の構造そのものを転換することです。多くの人は「仕事や予定を先に決め、残った時間で寝る」という方法をとっています。しかしこのアプローチは、構造的に睡眠時間の削減を招きます。

推奨されるのは、逆算設計です。まず「必要な睡眠時間(7〜9時間)」を予定表に先に固定し、その残りの時間で仕事や活動を配置するのです。これは単なる時間術ではなく、「認知リソースの確保を最優先する」という戦略的思考の転換を意味します。

この発想を支えるのは、「休むことは弱さではなく、システムの再起動である」という認識です。コンピュータが定期的な再起動を必要とするように、人間の神経系も構造的な回復期間を必要とします。この回復期間を削ることは、短期的な生産性向上と引き換えに、長期的なシステムの劣化を招く行為なのです。

「完全休養日」の制度化:予定としての休息

第二の戦略は、完全休養日を「予定」として明示的に組み込むことです。理想的には週に1日、最低でも月に1〜2日は、一切の労働や義務を入れない日を設定します。

重要なのは、この日を「予定が入らなかったから休む」のではなく、「休むという予定が入っている」と認識することです。これは意味論的な違いではありません。前者は「余った時間」であり、いつでも他の予定で上書きされる脆弱な時間です。後者は「確保された時間」であり、他の予定と同等の重要性を持つ保護された時間なのです。

私自身、かつては「予定がない日は仕事を入れる」ことを当然視していました。しかしこの思考様式が、慢性的な疲労蓄積を招いたのです。認識を転換した後は、予定表に「完全休養」と記入し、それを会議や納期と同等に扱うようになりました。この単純な変更が、認知機能の維持に大きく寄与しています。

科学的根拠に基づく休養法:エビデンスレベル別の実践

ここからは、認知機能を回復・向上させるための具体的な休養法を、科学的エビデンスとともに提示します。各手法について、効果量や研究デザインを明示し、再現性の高い実践を可能にします。

十分な睡眠と戦略的仮眠:最も強固なエビデンス

夜間睡眠(7〜9時間)の確保

最も基本的かつ効果的な認知機能保護策は、推奨される睡眠時間を毎日確保することです。前述のように、睡眠不足は記憶の固定や学習内容の定着を阻害し、注意力・思考力を低下させます。逆に、十分な睡眠をとることで、これらの機能はほぼ元のレベルに回復します。

ただし注意すべきは、蓄積した睡眠負債が大きい場合、完全な回復には数日から数週間を要する可能性があることです。つまり、一晩ぐっすり寝たからといって、数週間の睡眠不足が即座に解消されるわけではありません。継続的な十分睡眠こそが、認知機能維持の基盤となります。

戦略的仮眠(パワーナップ):20〜30分の効果

日中の短時間仮眠も、睡眠不足による認知機能低下を一時的に補償する効果があります。Rosekindら(1995)のNASA研究では、パイロットに26分間の仮眠を取らせたところ、取らなかった場合に比べて作業パフォーマンスが34%向上し、覚醒度は54%も向上したと報告されています。

さらに、仮眠をとったパイロットは、フライト後半の眠気の蓄積が著しく少なく、眠気によるミスが約半分以下に減少しました。近年の研究でも、10分程度の短い昼寝であっても、数時間にわたり注意力・反応時間を改善する効果が確認されています。

実践的には、20〜30分の仮眠を午後の早い時間(14〜15時頃)に取ることが推奨されます。これより長いと深い睡眠に入り、起床時に睡眠慣性(grogginess)が生じる可能性があります。また、夕方以降の仮眠は夜間睡眠の質を低下させる恐れがあるため避けるべきです。

マインドフルネス瞑想:注意力と実行機能への効果

エビデンスの強度

Remmersら(2021)のメタアナリシス(ランダム化比較試験の統合解析)によれば、マインドフルネス瞑想は健常成人において注意力および実行機能を有意に向上させることが示されています。効果量はHedges’ g ≈ 0.18(p<0.01)であり、統計的に有意ですが小程度の効果です。

作業記憶(ワーキングメモリ)については研究結果にばらつきがあるものの、対象や実施期間によっては中程度の改善効果(Hedges’ g = 0.4〜0.5相当)が観察されています。総合すると、瞑想による認知機能への効果は小から中程度ですが、統計的再現性があり、RCTや統合解析により裏付けられています。

具体的な効果とメカニズム

瞑想により、注意力・集中力の持続時間が延び、気が散りにくくなることが報告されています。また、ワーキングメモリ容量の改善(番号や単語を一時的に記憶して操作する能力の向上)も指摘されています。

効果を高めるには継続的な練習が重要です。8週間程度のマインドフルネス訓練によって、注意力・作業記憶のテスト成績が向上したとの研究もあります。週に3〜5回、1回10〜20分程度のセッションを含め、長期間実践するほど効果が大きい傾向が認められています。

重要なのは、思考が逸れたことに気づき、再び注意を戻す訓練そのものが、注意力のトレーニングになっているという点です。これは筋力トレーニングと同様の構造であり、反復により神経回路が強化されるのです。

軽度〜中強度の運動:最も強固なエビデンス

エビデンスの強度

身体運動の認知機能への効果は、極めて強固なエビデンスによって支持されています。Huangら(2023)の大規模アンブレラレビュー(133件の系統的レビュー、2724件のRCTを統合解析)では、運動介入による認知機能全般の有意な向上が報告されました。

具体的には、全般的な認知機能が平均でSMD(標準化平均差)=0.42向上し、記憶力がSMD=0.26、実行機能(遂行機能)がSMD=0.24それぞれ改善しています。これらの効果量はいずれも統計的に有意で、小〜中程度の効果を示します。

特筆すべきは、このレビューで「強いエビデンス(strong evidence)」と評価された点です。運動の認知機能への有益性は、再現性・信頼性が極めて高いと言えます。

最適な運動強度と神経メカニズム

興味深いことに、運動の中でも軽度〜中強度の運動が最も大きな認知効果を示したとされています。ウォーキングや軽いジョギング、ヨガや太極拳などの無理のない運動でも、記憶力や認知機能が向上しました。

特に、ヨガや太極拳といったマインドボディ運動は記憶力に対して特に顕著な効果を示し、インタラクティブなエクササイズは全般認知機能の向上に有効だったと報告されています。

運動は脳由来神経栄養因子(BDNF)の増加や脳血流の改善をもたらし、これがシナプス可塑性の促進や認知機能向上につながると考えられています。つまり、運動は単なる身体的健康だけでなく、神経レベルでの構造的変化を引き起こすのです。

実践の時間軸

運動の効果は比較的短期間(1〜3ヶ月)で現れうることも明らかになっており、週数回の運動習慣を数ヶ月続けるだけで、注意力・記憶力に測定可能な改善がみられます。重要なのは、高強度トレーニングではなく、継続可能な中程度の運動を習慣化することです。

サウナ(温熱療法)と冷水浴(寒冷刺激):新興エビデンス

サウナ:長期的脳健康との関連

サウナ浴の認知機能への効果は、主に観察研究から示唆されています。Laukkanenら(2017)のフィンランド疫学研究では、週4〜7回サウナに入る男性は、週1回以下の男性より将来の認知症リスクが最大で約66%低減したと報告されています。

受動的な高温曝露は心拍出量の増加・脳血流の増大をもたらし、予備的研究では記憶パフォーマンスや実行機能の改善が確認されています。サウナによる体温上昇は脳内でBDNF(脳由来神経栄養因子)の産生を促し、エンドルフィンやドーパミンの放出を増やすことで、気分や認知の改善に寄与すると考えられます。ただし、発汗による脱水や循環器系への負荷に留意し、安全に配慮した実践が必須です。

冷水浴:覚醒と認知処理速度の向上

冷水曝露の認知効果は研究の初期段階にありますが、Tiptonら(2025)の研究では、健康な成人が10℃の冷水浴を週3回、4週間継続した結果、認知処理速度と思考の柔軟性(認知的柔軟性)の有意な向上が認められています。

寒冷刺激は交感神経を刺激してノルアドレナリン等を放出させるため、一時的に強い覚醒効果をもたらします。ただし低体温症や循環器への負荷などリスクも伴うため、健康状態に応じた慎重な導入が必要です。段階的な導入が推奨されます。

認知機能を損なう習慣と心理的障壁

避けるべき行動パターン

認知機能を向上させる休養法を実践すると同時に、機能を低下させる習慣を排除することも重要です。ここでは、神経科学的に問題があると考えられる行動を提示します。

飲酒:睡眠の質の劣化とシナプス構造への影響

アルコールは一時的に入眠を促進するように感じられますが、実際には睡眠の質を著しく低下させます。特にREM睡眠(急速眼球運動睡眠)の抑制が顕著であり、これは記憶の固定や情動の処理に必要な睡眠段階です。さらに、慢性的な飲酒はシナプスの可塑性を損ない、長期的には認知機能の低下を招く可能性が示唆されています。休養の文脈では、「疲れを癒すための飲酒」は逆効果であり、神経回復を阻害する行為と言えます。

過食と質の低い食事:代謝負荷と炎症反応

高脂肪・高糖質のジャンクフードや過食は、代謝系に過剰な負荷をかけ、全身性の軽度炎症状態を引き起こす可能性があります。この炎症反応は、脳の機能にも影響を及ぼし、認知機能の低下や気分の悪化と関連することが報告されています。特に休養日においては、適度な栄養バランスを保ち、消化器系への負担を最小化することが、真の休養につながります。

夜間のデジタルコンテンツ過剰摂取

夜間のスマートフォンやパソコンの使用は、ブルーライトによるメラトニン分泌の抑制を引き起こし、入眠を困難にします。さらに、SNSや動画コンテンツの連続的な視聴は、脳に過剰な刺激を与え、神経系の興奮状態を持続させます。この状態では、たとえ物理的に横になっても、脳は「休息モード」に移行できません。就寝前の1〜2時間は、デジタルデバイスから距離を置くことが推奨されます。

安易なドーパミン依存:報酬系の疲弊

現代社会は、即座に快楽を得られる刺激に溢れています。SNSの「いいね」、短尺動画の連続視聴、ギャンブル、過度なゲームなど、これらは脳の報酬系(特に中脳辺縁系のドーパミン回路)を安易に活性化させます。

問題は、このような「安価なドーパミン」への依存が、報酬系の感受性を鈍化させることです。結果として、本来喜びを感じるべき活動(達成感、創造的作業、深い思考)から得られる満足感が減少し、さらに強い刺激を求める悪循環に陥ります。この状態は、長期的には「頑張れない脳」を作ります。努力に対する報酬の感受性が低下し、持続的な集中や目標追求が困難になるのです。休養とは、この報酬系をリセットし、健全な感受性を取り戻す時間でもあります。

「休むことへの抵抗感」の構造:コンフォートゾーンの歪み

働き詰めの状態から初めて休養を取ろうとするとき、多くの人が奇妙な抵抗感を経験します。「何もしていないことへの罪悪感」「時間を無駄にしている感覚」「落ち着かなさ」――これらは単なる気持ちの問題ではなく、心理学的な構造に基づいた現象です。

私自身もこの抵抗感を強く経験しました。予定表に「完全休養」と書き込んだ日でさえ、「何か生産的なことをすべきではないか」という焦燥感が湧き上がり、結局メールチェックや軽い作業を始めてしまうことが何度もありました。

この現象の背景にあるのは、「コンフォートゾーン(快適領域)」の歪みです。コンフォートゾーンとは、心理的に安定していると感じられる状態や行動の範囲を指します。通常、人は休息している状態をコンフォートゾーンとして認識しますが、慢性的な労働状態が続くと、この認識が逆転します。

つまり、「働いている状態」がコンフォートゾーンとなり、「休んでいる状態」が不快領域となるのです。これは神経系の適応現象と考えられます。長期間にわたって高ストレス・高覚醒状態が続くと、その状態が「通常」として神経系に刷り込まれ、低ストレス・低覚醒状態(休息)が異常として認識されるようになります。

この構造を理解することが、休養への第一歩です。休むことへの抵抗感は、「怠け」や「意志の弱さ」ではなく、神経系の誤った適応の結果なのです。したがって、この抵抗感に抗うのではなく、「これは一時的な適応反応であり、数週間の実践で正常化する」と認識することが重要です。

実際、私の経験では、最初の2〜3週間は休養日に強い落ち着かなさを感じましたが、4週目以降は徐々にその感覚が薄れ、6〜8週間後には休養日を自然に受け入れられるようになりました。これは、コンフォートゾーンが再調整されたことを意味します。時間とともに必ず適応します。

文化的知性としての休息:シャバットの示唆

ユダヤ人社会では、週に一度の「安息日(シャバット)」が何千年にもわたって厳格に守られてきました。金曜日の日没から土曜日の日没までの間、一切の労働が禁止され、家族との時間、祈り、学習、内省に充てられます。

これは単なる宗教的習慣ではなく、「構造的に休むことを文化として定着させる」という極めて合理的な知的戦略です。個人の意志や動機に依存せず、社会システムとして休息を強制することで、慢性的疲労の蓄積を防ぐのです。

ユダヤ人が世界人口の0.2%程度であるにもかかわらず、ノーベル賞受賞者の約20%を占めるという統計的事実は、しばしば議論の対象となります。この現象の背景には、教育文化や議論の伝統など複数の要因がありますが、「定期的な構造の再起動」としてのシャバットも、看過できない要素であると考えられます。

週に一度、完全に思考の文脈を切り替え、異なる種類の精神活動に従事することは、認知的柔軟性の向上につながる可能性があります。つまり、シャバットは「何もしない時間」ではなく、「異なる種類の思考をする時間」なのです。

宗教的文脈を離れても、この「制度化された休息」の原理は応用可能です。重要なのは、「休息を意志の問題にしない」という発想です。動機や気分に依存せず、システムとして休息を組み込むことで、持続可能な高パフォーマンスが実現されるのです。

デフォルト・モード・ネットワークと創造性の再点火

脳には「デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)」と呼ばれる神経ネットワークがあります。このネットワークは、外部のタスクに従事していない「安静時」に活性化する特異な領域であり、後部帯状回、内側前頭前野、下頭頂小葉などから構成されます。

DMNは長らく「雑音」として扱われてきましたが、近年の研究により、記憶の統合、自己省察、未来のシミュレーション、そして創造的思考に深く関わっていることが明らかになっています。Beatyら(2016)の研究では、創造的な課題遂行時にDMNが活性化し、実行制御ネットワーク(ECN)と協調して機能することが示されています。

つまり、「何もしていない時間」は、実際には「最も高次の知性が活動する時間」でもあるのです。常に外部タスクに従事している状態では、DMNが適切に機能せず、記憶の統合や創造的洞察が阻害されます。

アルキメデスが風呂で「エウレカ!」と叫んだエピソードや、ニュートンがリンゴの落下から重力を着想した逸話は、まさにこのDMNの活動を示唆しています。意識的な思考から離れ、リラックスした状態でこそ、異なる概念の結合や新たな視点の獲得が起こるのです。

この知見から導かれる実践は、意図的に「非生産的時間」を確保することです。散歩、入浴、自然の中での静坐、軽い運動――これらの活動は、外見上は「何も生産していない」ように見えますが、神経科学的には極めて生産的な時間なのです。

私自身、最も良いアイデアが浮かぶのは、机に向かって「考えよう」としている時ではなく、散歩中や入浴中など、意識的な思考から離れている時です。これはDMNが適切に機能している証拠であり、休養が単なる「回復」を超えて、「創造的触媒」として機能していることを示しています。

終章:知性とは、運用設計力である

IQスコアを超えた知性の本質

IQは、特定の認知課題における遂行能力を数値化したものです。しかし、その数値が示すポテンシャルを実際に発揮できるかどうかは、身体状態・思考構造・生活習慣という「運用基盤」に依存します。

本記事で提示した科学的知見は、一貫してこの事実を裏付けています。睡眠不足は酩酊状態に匹敵する認知低下を招き、慢性疲労は気づかぬうちに機能を蝕み、適切な休養は神経系を再構築します。

つまり、真の知性とは「測定されたIQ値」ではなく、「そのIQを安定的に運用できる状態を維持する設計力」なのです。

回復という戦略

多くの人が「頑張ること」を美徳とし、「休むこと」を弱さと捉えます。しかしこれは、根本的な認識の誤りです。持続的な高パフォーマンスを実現する者は、限界まで走りません。彼らは回復という戦略を持っています。

トップアスリートが週に1〜2日の完全休養日を設けるように、知的労働者もまた、定期的な神経系のリセットを必要とします。これは怠惰ではなく、長期的な生産性を最大化するための合理的判断です。

コンピュータは定期的な再起動を必要とします。それなしでは、メモリリークが蓄積し、プロセスが肥大化し、やがてシステム全体が不安定になります。人間の神経系も、構造的には同じです。

知性とは、無限に思考する力ではなく、思考するタイミングを設計する力である――この認識こそが、本記事の核心的主張です。

知性とは、無限に思考する力ではなく、思考するタイミングを設計する力である。

IQを本当に使いこなす者は、限界まで走らない。

回復という戦略を持っている。

実践への橋渡し:最小単位の行動

本記事で提示した原理原則を理解した後、最初の一歩をどう踏み出すかが重要です。以下は、今日から実践可能な最小単位の行動です。

- 今夜: 就寝30分前にスマートフォンを別の部屋に置く

- 明朝: 起床後、窓際で2分間、自然光を浴びる

- 今週末: 予定表を開き、来週のどこかに「完全休養」と記入する

- 今月中: 20分の散歩を週3回実施し、その間はスマートフォンを見ない

これらは極めて小さな行動ですが、神経系の再調整を開始するには十分です。重要なのは、完璧を目指さず、まず開始することです。

より深い探求に向けて

本記事では、休養と認知機能の構造的関係、そして科学的根拠に基づく実践方法を提示しました。しかし、これは「知性の運用設計」という広大な領域の入口に過ぎません。

認知機能を最大化するためには、休養だけでなく、学習法、習慣形成、環境設計、栄養戦略など、複数の要素を統合的に最適化する必要があります。これらの思考の深部は、さらなる探求を通じて明らかになるでしょう。

本記事が、あなたの知的探求と目標達成の一助となれば幸いです。

免責事項

本記事は、学術研究に基づいた情報提供を目的としており、特定の医学的助言、診断、治療の提供を意図したものではありません。本記事の内容を実践する際は、ご自身の健康状態や体質を考慮し、必要に応じて医師や専門家にご相談ください。

特に以下の場合は、実践前に必ず医療専門家にご相談ください:

- 心血管系疾患、高血圧、糖尿病などの既往症がある方

- サウナや冷水浴などの温冷刺激療法を検討される方

- 慢性的な睡眠障害や精神疾患の診断を受けている方

- 妊娠中または授乳中の方

本記事の情報を利用した結果生じたいかなる損害についても、筆者および運営者は責任を負いかねます。

参考文献

- Alhola, P., & Polo-Kantola, P. (2007). “Sleep deprivation: Impact on cognitive performance.” Neuropsychiatric Disease and Treatment, 3(5), 553-567.

- Dawson, D., & Reid, K. (1997). “Fatigue, alcohol and performance impairment.” Nature, 388(6639), 235.

- Van Dongen, H. P., Maislin, G., Mullington, J. M., & Dinges, D. F. (2003). “The cumulative cost of additional wakefulness: dose-response effects on neurobehavioral functions and sleep physiology from chronic sleep restriction and total sleep deprivation.” Sleep, 26(2), 117-126.

- Rosekind, M. R., Graeber, R. C., Dinges, D. F., et al. (1995). “Crew factors in flight operations IX: Effects of planned cockpit rest on crew performance and alertness in long-haul operations.” NASA Technical Memorandum 108839.

- Remmers, C., & Zander, T. (2021). “The Effects of Mindfulness Meditation on Attention, Executive Control and Working Memory in Healthy Adults: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials.” Cognitive Therapy and Research, 45, 543-560.

- Huang, X., Zhao, X., Li, B., et al. (2023). “Comparative efficacy of various exercise interventions on cognitive function in patients with mild cognitive impairment or dementia: A systematic review and network meta-analysis.” Journal of Sport and Health Science.

- Laukkanen, T., Kunutsor, S., Kauhanen, J., & Laukkanen, J. A. (2017). “Sauna bathing is inversely associated with dementia and Alzheimer’s disease in middle-aged Finnish men.” Age and Ageing, 46(2), 245-249.

- Tipton, M. J., Collier, N., Massey, H., Harper-Smith, A., & Corbett, J. (2025). “Cold water immersion: kill or cure?” Experimental Physiology (in press).

- Beaty, R. E., Benedek, M., Silvia, P. J., & Schacter, D. L. (2016). “Creative cognition and brain network dynamics.” Trends in Cognitive Sciences, 20(2), 87-95.

コメント