INTJは心を許すとENTPになる? ― 類型論の動的解釈と自己検証

はじめに

16タイプ理論の枠組みにおいて、INTJは「戦略家」「孤高の思考者」として位置づけられます。しかし、実際の人間関係においては、この特徴が常に一貫するわけではありません。多くの体験談や解説動画では、「INTJは親しい人の前では別人になる」「内と外で全く違う」といった報告がなされています。

これらの報告を総合すると、深い信頼を寄せた相手の前で、INTJがENTPに類似した振る舞い――外向的で、柔軟で、即興的なアイデア発信者としての側面――を示すように見受けられます。本稿では、この「ENTPへの変化」という表現を、筆者がそれらの報告から解釈したニュアンスとして用いています。

本稿では、この現象を16タイプ理論の枠内で論理的に考察し、筆者自身の実体験と複数の診断結果を通じて検証します。ただし、16タイプ理論そのものの科学的妥当性については心理学界で議論があることを前提とし、本稿はあくまで理論的考察と自己検証の試みとして位置づけられます。

静的理解と動的理解

16タイプ理論は一般に、16の類型のいずれかに個人を分類する静的なモデルとして理解されています。INTJであれば常にINTJ的であり、ENTPであれば常にENTP的である、という前提です。しかし、この理解には理論的な問題があります。

理論的には、心理機能は固定的な配置ではなく、状況や関係性に応じて活性化の度合いが変化する動的システムとして捉えることも可能です。経験則として、多くの実践者が報告するのは、「公的な場面」と「私的な場面」で顕著に異なる振る舞いを示す現象です。これは単なる「演技」ではなく、認知様式そのものの一時的な再構成と解釈できます。

なお、心理学における近年の研究は、パーソナリティの状況依存性を示唆しています。Walter Mischelらの認知-情動システム理論は、人間の行動が状況と個人特性の相互作用によって決まることを指摘しており、本稿の視座と整合的です。本稿が提案するのは、16タイプ理論を静的な分類ではなく、動的で文脈依存的なモデルとして捉え直す視座です。

大域的類型と局所的変容の考察

ここで導入するのは、「大域的類型」と「局所的変容」を区別する概念的枠組みです。大域的類型とは、個人が長期的に、多様な状況を通じて示す認知パターンの基底構造を指します。一方、局所的変容とは、特定の関係性や環境において一時的に活性化される、別の心理機能配置を意味します。

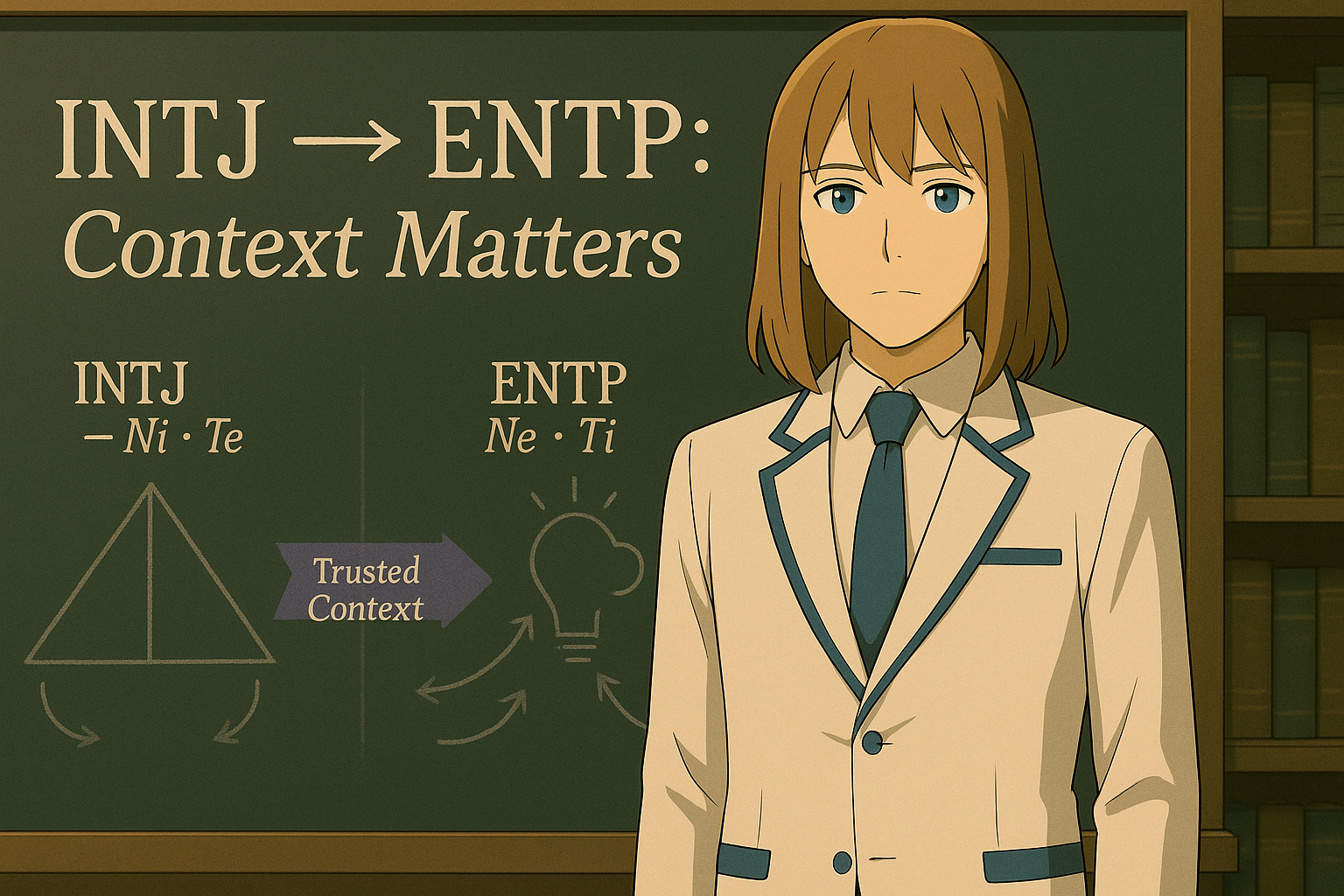

理論的には、INTJが大域的にNi(内向的直観)-Te(外向的思考)軸を保持しながら、局所的にはNe(外向的直観)-Ti(内向的思考)軸を優先的に使用する状態が想定できます。この転換が「心を許す」という心理的条件下で生じるとすれば、外見的にはENTP的な振る舞いとして観察されるはずです。

16Personalities方式による考察

INTJの典型的プロファイル

16Personalities方式において、INTJは内向性(I)、直観(N)、思考(T)、判断(J)の特徴を示します。エネルギーの源泉が内的思考にあり、抽象的パターンを好み、論理的判断を重視し、計画的で構造化されたアプローチを好みます。

局所的ENTP化の理論的予測

理論的には、「心を許した」状態では以下の転換が予測されます。I→E(内向→外向)への転換では、エネルギーの源泉が内的思考から外的相互作用へ移行します。N(直観)は維持されますが、その方向性が内的統合から外的発散へ変化します。T(思考)も維持されますが、完成した結論の提示から思考プロセスの共有へと質が変わります。J→P(判断→探索)への転換では、構造化された計画から柔軟な即興へと移行します。

心理機能診断方式による考察

INTJの心理機能スタック

16タイプ理論において、INTJは以下の機能スタックを持つとされます。優勢機能Ni(内向的直観)は未来志向的な洞察を内面で統合し、補助機能Te(外向的思考)は客観的論理で外界に秩序を付与します。第三機能Fi(内向的感情)は価値観を内的に保持し、劣勢機能Se(外向的感覚)は即興的対応を不得意とします。

局所的転換時の機能再配置

理論的考察として、局所的転換時には以下の再構成が想定されます。Ne(外向的直観)が顕著に活性化し、アイデアの奔流や可能性の探索が表出します。Ti(内向的思考)が活性化し、「考えながら話す」思考の遊戯性が前面に出ます。Te/Niは中程度維持され、根本的枠組みは保持されます。感情機能は低水準を維持し、関係性は知的遊戯を通じて深化します。Se>Siへの転換により、新奇性と即興性が優先されます。

実体験からの考察

通常状態での認知様式

筆者自身、日常的には群れることを好まず、静かに個別行動をとることが多い傾向にあります。思考は内面で完結させ、外部に提示するのは既に論理的に整理された結論のみです。この様式は、Ni-Te軸の特徴と一致します。

信頼関係下での変容

しかし、深く信頼する特定の相手の前では、この認知様式が劇的に変化します。冗談や即興的な発想が頻発し、可能性の探索そのものを楽しむ姿勢が現れます。計画性は後景に退き、場の流れに身を任せる柔軟性が前面に出ます。この変容は、理論で予測したNe-Ti軸への転換と一致します。

変容の条件:認知的相互浸透

重要なのは、この変容が「表層的な心の開放」では生じないという点です。変容が生じるのは、無意識レベルで相手の認知様式を自らの思考プロセスに統合することを受け入れた場合です。相手を思考の外部観察者ではなく、共同構築者として受け入れる――この状態においてのみ、局所的なENTP化が観察されます。

前提条件をおいての診断と結果の考察

検証の方法論と限界

理論と体験だけでは主観的解釈に留まります。そこで、仮説の妥当性を検証するため、複数の診断アプローチを実施しました。診断時の前提条件として、「深く信頼した相手との関係性において、自分はどう振る舞い、どう思考するか」を明確にイメージし、その状態で質問に回答しました。

ただし、この方法論には重要な限界があります。自己想定に基づいて回答した診断が、その想定と一致する結果を返すという循環的構造は、確証バイアスの可能性を示唆します。また、自己報告に基づく診断の信頼性そのものにも議論があります。これらの限界を認識した上で、それでも複数の独立した診断システムで一貫した結果が得られたことは示唆的であると考えます。

16Personalities方式による診断

診断結果

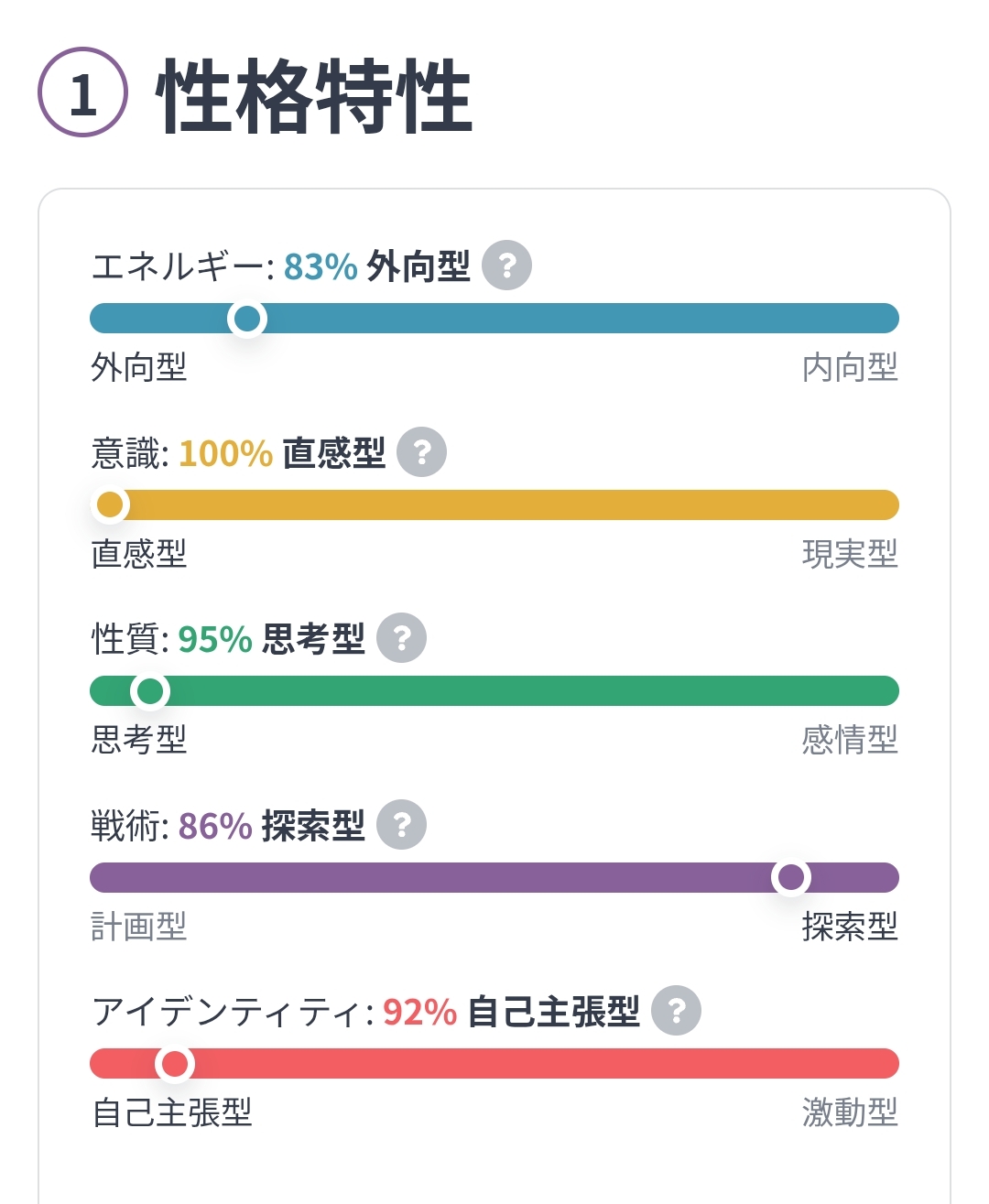

「心を許した状態」を想定して質問に回答した結果、以下のプロファイルが得られました:

外向性83%、直観100%、思考95%、探索性86%という結果は、明確にENTP的プロファイルを示しています。特に外向性の増大(83%)と探索性の獲得(86%)は、理論的予測であるI→EとJ→Pの転換と一致します。

16Personalities方式の考察

この診断結果は、表層的な行動パターンと自己認識のレベルにおいて、ENTP的特徴が観察されることを示します。ただし、この診断方式は深層の心理機能構造を直接測定するものではなく、「なぜそうなるのか」という深層メカニズムは、次の心理機能診断によって検証される必要があります。

心理機能診断方式による診断

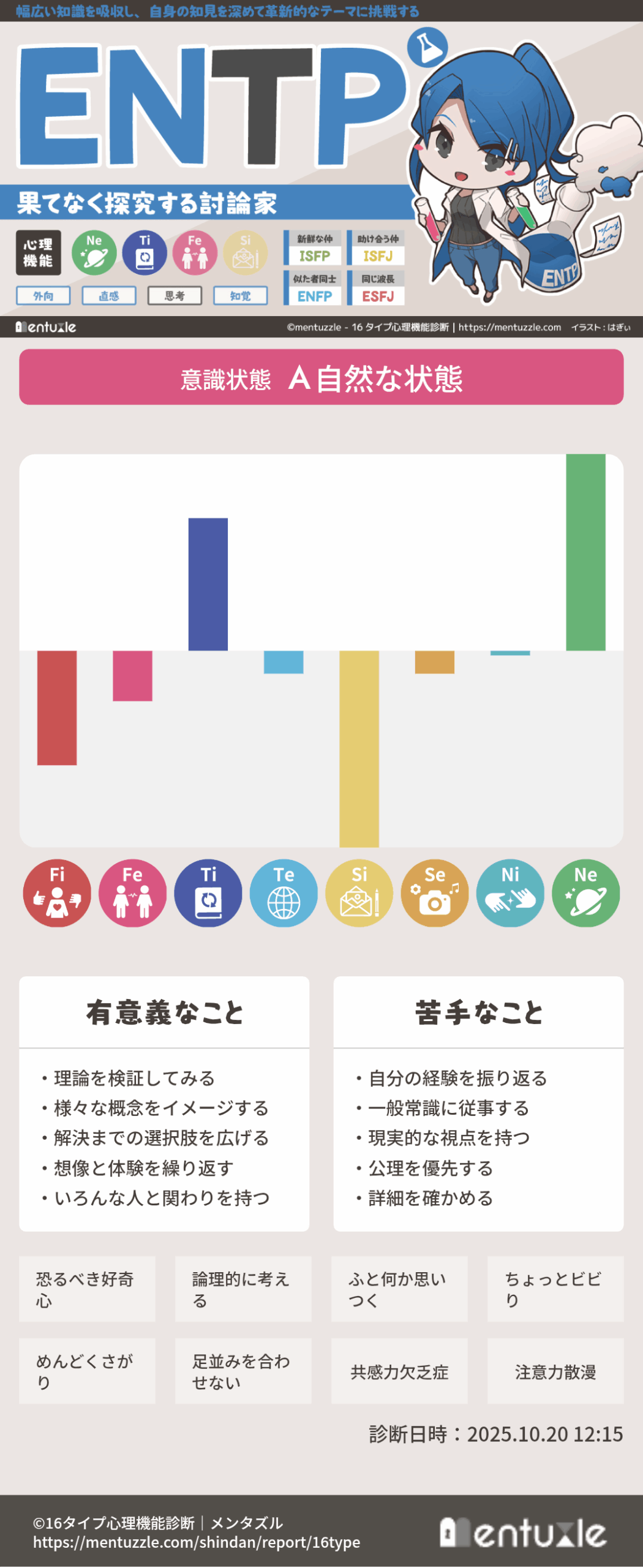

Mentuzzle心理機能診断の結果

心理機能診断では、Ne(外向的直観)が圧倒的に突出し、Ti(内向的思考)も高い水準を示しています。Fe(外向的感情)は低く、全体として典型的なENTPの機能スタックが観察されます。

機能配置の詳細分析

Ne機能の顕著な活性化は、理論で予測した通り、NiからNeへの転換を示します。Ti機能の高さは、思考の質的変化(Te的完成形の提示からTi的プロセスの共有へ)を反映しています。感情機能の低水準は、INTJとENTPに共通する特徴であり、「心を許す」とは感情的開放ではなく認知的開放であるという解釈を支持します。

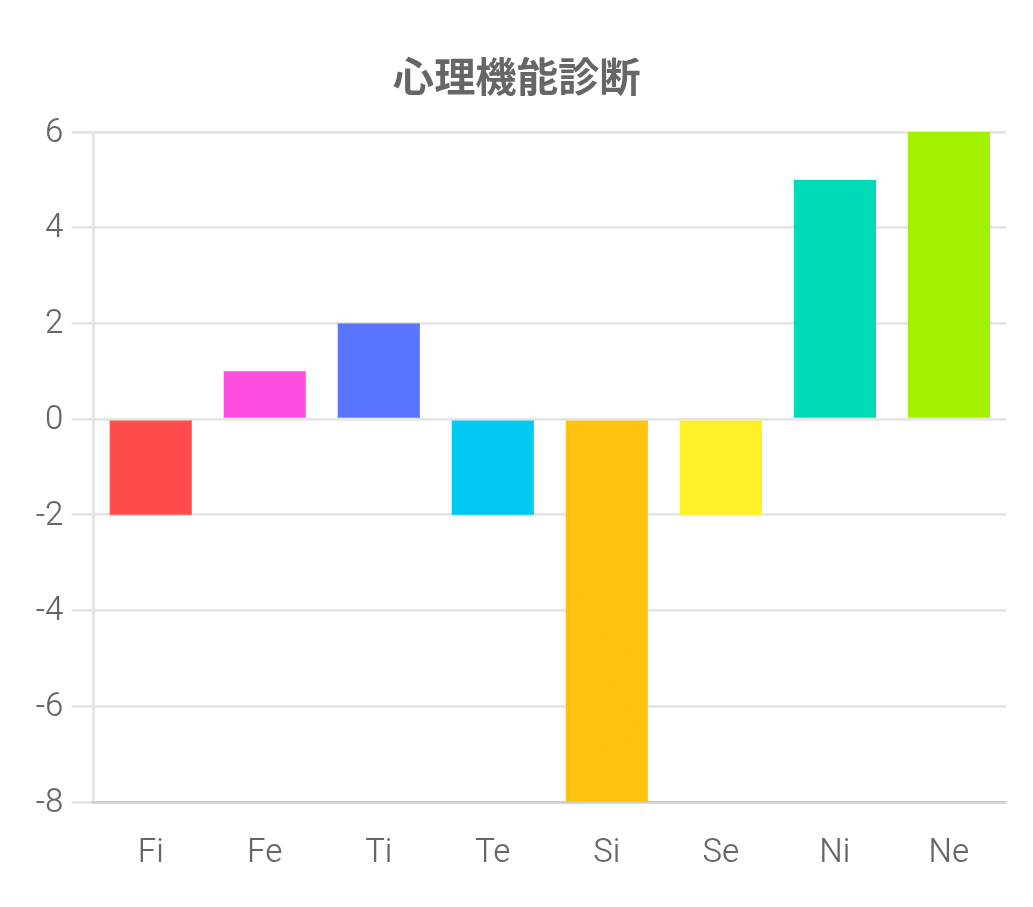

MBTI×パーソナリティ心理機能診断の結果

別の心理機能診断システムでは、Ne(外向的直観)が最高値(約6)、Ni(内向的直観)も比較的高い(約5)という結果が得られました。

Ni-Ne共存の解釈

NeとNiがともに高い値を示している点は、「大域的類型と局所的変容の二層性」を支持する証拠と解釈できます。Niという基底構造は維持されながら(約5)、その上にNeという局所的機能が活性化している(約6)状態です。完全な置換ではなく、重層的な機能配置が観察されます。

Si(内向的感覚)が最低値(約-8)を示していることは、ENTPの典型的特徴である「既知の枠組みへの抵抗」を反映し、16Personalities方式で観察された探索性86%の認知的基盤を示しています。

心理機能診断方式の考察

心理機能診断が示すのは、16Personalities方式で観察された表層的変容の背後にある認知プロセスの再構成です。外向性83%⟷Ne機能の突出、探索性86%⟷Si機能の低さ、思考95%⟷Ti機能の高活性という対応関係が確認されました。

理論的予測、実体験の記述、そして二つの診断レイヤーによる検証――これら四つの独立した視点が、すべて同じ結論を支持しました。局所的にENTP的機能配置が実現しているという仮説は、表層と深層の両レベルで確認されたのです。

まとめ

検証結果の統合

INTJが心を許した相手の前でENTP的な振る舞いを示す現象は、複数の検証軸から裏付けられました。この知見は、以下の三つの原理として抽象化できます。

第一原理:大域的類型と局所的変容の二層性

人間の認知パターンは、長期的・大域的な基底構造と、短期的・局所的な変容という二層構造を持ちます。INTJは大域的にはNi-Te軸を維持しながら、特定の関係性においてNe-Ti軸を局所的に実現できます。これは矛盾ではなく、認知システムの柔軟性です。

第二原理:心理機能の動的再配置

特定の関係性や環境において、優勢機能の一時的な後退と、通常は劣勢・補助的な機能の活性化が生じ得ます。局所的変容は、表層の行動変化(外向化、柔軟化)と深層の機能再配置(Ne・Ti活性化、Si抑制)という二つのレベルで同時に生じます。

第三原理:関係性による認知拡張

深い信頼関係は、単なる感情的安心を超えて、新たな認知様式へのアクセスを可能にします。「心を許す」とは、相手の思考様式を自らの認知プロセスに統合することを受け入れることです。この認知的相互浸透によって、通常は使用しない心理機能が活性化し、新たな思考の可能性が開かれます。

類型論の動的解釈という視座

本稿の分析が示唆するのは、16タイプ理論を固定的な類型論として捉える限界です。「あなたはINTJです」という判定は、大域的な認知傾向を記述するものであり、すべての状況における振る舞いを予測するものではありません。

人間の認知は、関係性と文脈に応じて動的に再構成される柔軟なシステムです。同一個人が異なる文脈で異なる認知様式を示すことは、適応的機能です。「あなたは何型か」という問いは、「どの状況で、誰との関係において」という条件を伴って初めて、十全な意味を持ちます。

限界と今後の展望

本稿にはいくつかの限界があります。第一に、これは一つの事例研究であり、すべてのINTJに普遍的に当てはまるわけではありません。第二に、自己想定に基づく診断の方法論的限界(確証バイアス、自己報告の信頼性)があります。第三に、16タイプ理論そのものの科学的妥当性については議論があり、より厳密な神経科学的・認知科学的検証は今後の課題です。

それでも、この考察は自己理解と他者理解の精緻化に寄与します。人は状況に応じて異なる顔を見せる――それは欺瞞ではなく、認知システムの本質的な柔軟性の表れです。類型論を動的に解釈することで、人間の認知の豊かさと複雑さをより適切に捉えることが可能になるでしょう。

参考文献

Mischel, W., & Shoda, Y. (1995). A cognitive-affective system theory of personality: Reconceptualizing situations, dispositions, dynamics, and invariance in personality structure. Psychological Review, 102(2), 246-268.

免責事項

本稿は16タイプ理論の枠組みを用いた理論的考察および筆者の自己検証であり、学術的実証研究ではありません。16タイプ理論は広く利用されている性格分類システムですが、その科学的妥当性については心理測定学的観点から批判的議論が存在します(再現性、予測妥当性、カテゴリーの二分法的性質などの問題)。

本稿で提示される「大域的類型と局所的変容」という概念枠組みは、筆者による理論的解釈であり、普遍的な心理学的法則を主張するものではありません。診断結果の解釈には自己報告バイアスや確証バイアスの可能性があり、個人の体験に基づく事例研究として限定的に理解されるべきです。

読者におかれましては、本稿を自己理解の一つの視点として参考にしていただき、16タイプ理論や類型論を絶対的な真理としてではなく、思考のための道具として柔軟に活用されることを推奨します。個人のパーソナリティや認知様式に関する専門的な評価や助言が必要な場合は、資格を持つ心理専門家にご相談ください。

コメント