はじめに

「もっと成長したいけれど続かない」「努力しているのに成果が見えない」――そう感じたことはありませんか?その解決のカギは、金融の世界で有名な複利の法則を日常の習慣に応用することです。特別な才能や環境は必要ありません。小さな積み重ねを最小単位まで分解して繰り返すこと、それが未来を大きく変える力になります。

複利とは何か?

複利は「元本だけでなく利息にも利息がつく仕組み」です。これを学習や成長に置き換えると、昨日の努力が今日の土台になり、今日の努力が明日の土台になることを意味します。小さな行動でも積み重なると、やがて大きな差になります。

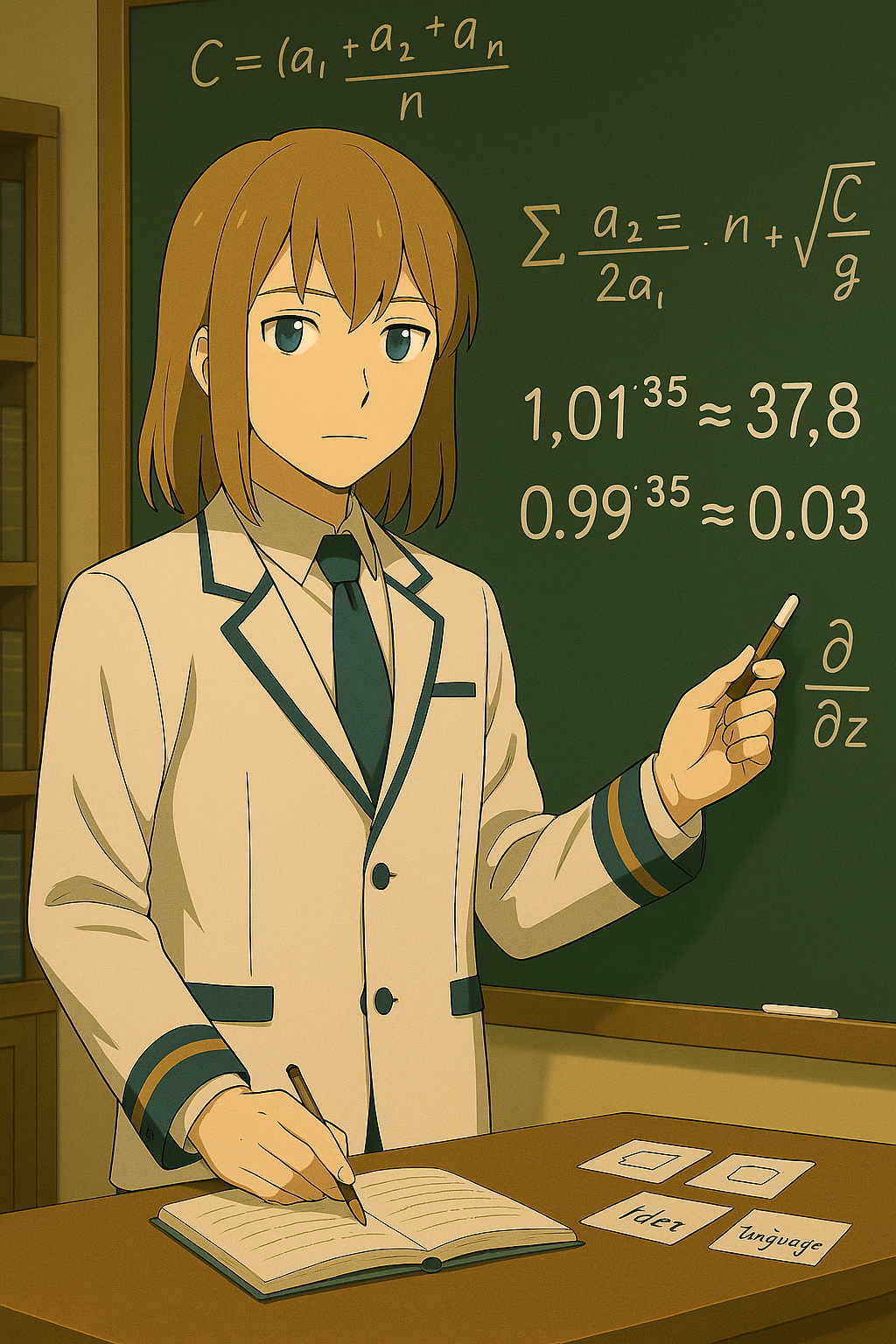

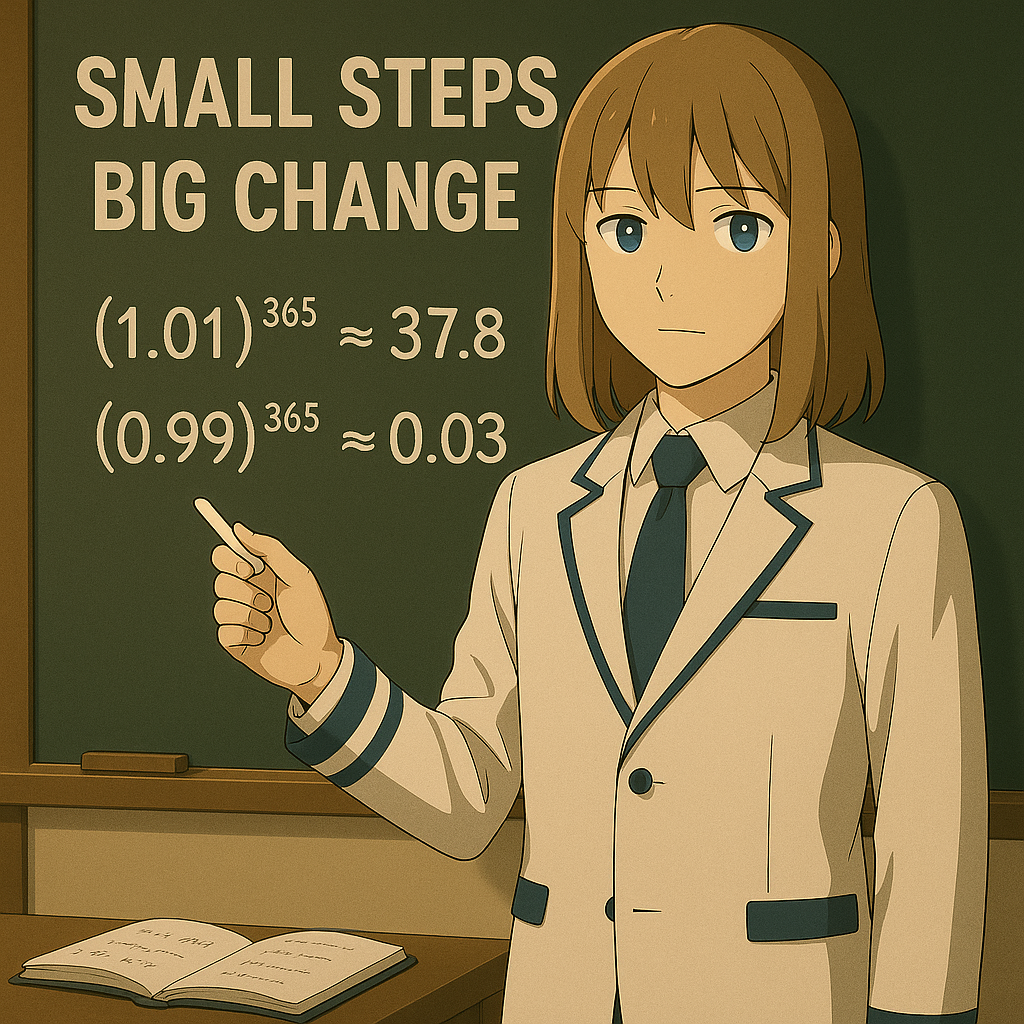

数式で見る1%成長

毎日1%の成長を積み重ねると、1年後にはどれくらいになるのでしょうか。数式で表すと次の通りです。

\[ (1.01)^{365} \approx 37.78 \]

つまり、1年で約37倍の力になります。逆に毎日1%ずつ手を抜いた場合はどうでしょうか。

\[ (0.99)^{365} \approx 0.03 \]

ほとんどゼロになってしまいます。この差は「小さな積み重ね」がどれほど大きな結果を生むかを物語っています。

3年間続けた場合のインパクト

複利の本当の強さは、時間が長くなるほど増していきます。3年間、毎日1%の成長を続けるとどうなるでしょうか。

\[ (1.01)^{1095} \approx 56,000 \]

3年後には、最初の約56,000倍という驚異的な伸びになります。もちろん理想的なモデルですが、「小さな積み重ねが長期的にとてつもない力を生む」という事実は揺るぎません。

最小単位まで分解することの重要性

習慣づくりでは「小さく分解する」ことがポイントです。例えば「毎日読書する」という目標は漠然としていて挫折しやすいですが、「毎日1ページだけ読む」と決めれば実行しやすくなります。

最小単位は「やろうと思えば数秒でできるレベル」が理想です。1ページ読む、1単語覚える、腕立てを1回する――この程度なら負担感はありません。大事なのは続けること。積み重ねは小さくても、時間を味方につければ必ず成果になります。

1日休んでも取り返さない

習慣化でよくある失敗は「休んだ分を取り返そうとする」ことです。例えば「毎日1ページ読む」を決めていたのに、3日休んだからといって4ページ読もうとすると、かえって負担が増えて続けにくくなります。

大切なのは休んだ日は休んだままにして、翌日からまた通常ペースで再開すること。挫折ではなく「一時停止」と捉えれば、習慣は長く続きます。

最小単位まで分解することの重要性

習慣をつくるときに重要なのは、最初から大きな目標を掲げるのではなく、できる限り「小さく分解する」ことです。例えば「毎日読書する」という漠然とした目標は、最初はやる気があってもだんだん負担になり、結局やめてしまいやすいのです。しかし「毎日1ページだけ読む」と決めれば、一見ささやかな目標でも無理なく続けられます。

最小単位は「やろうと思えば数秒でできるレベル」が理想です。たとえば1ページ読む、1単語覚える、腕立て1回する――ほんの数秒で終わることでも構いません。大切なのは「これなら今日もできる」と思えることです。小さな積み重ねは一見目立たなくても、時間を味方につけることでやがて大きな成果に変わります。

1日休んでも取り返さない

習慣化でよくある失敗は「休んだ分を取り返そうとする」ことです。例えば「毎日1ページ読む」と決めていたのに、3日休んだからといって4ページ読もうとすると、余計に負担が大きくなり、続けにくくなります。頑張ろうとしたはずが、かえって習慣を壊すきっかけになってしまうのです。

大切なのは休んだ日は休んだままにして、翌日から通常ペースで再開することです。これは挫折ではなく「一時停止」にすぎません。むしろ「次の日から普通に戻せる自分」を肯定したほうが、長く続ける力になります。完璧を目指さず、ゼロにならない工夫こそが習慣化の土台です。

すぐ使える日常のテクニック

習慣は特別な準備や環境がなくても、ちょっとした工夫で日常生活に組み込めます。例えば次のような方法があります。

- 英単語を1つだけ覚える:1語なら負担がなく、3年で1,000語以上になります。

- 1行だけ日記を書く:「今日は天気が良かった」程度でも、毎日の記録が積み上がります。

- 歯磨き後に腕立て1回:すでにある習慣に小さな行動を紐づけると忘れにくいです。

- 読書は1ページだけ:全部を読む必要はなく、1ページだけなら気軽に取りかかれます。

- アイデアを1つ書く:良し悪しは気にせず、とにかく「1日1アイデア」を積み上げます。

どれも数秒から数分でできる「最小単位の積み重ね」です。小さな行動を軽視せず続けることで、後から振り返ったときに大きな差を生んでいることに気づくはずです。

実践編:毎日1%を積むための設計図

ここからは、誰でも今日から取り入れられる「続く仕組み」を3つ紹介します。大きな努力ではなく、小さな工夫で習慣を支える仕組みを整えましょう。

進捗を「見える化」する

積み重ねの最大の敵は「成果が見えないこと」です。毎日少しずつ取り組んでも短期間では変化を感じにくく、「本当に意味があるのか?」という疑問が出やすくなります。そこで、進捗を目に見える形に残しましょう。例えば、カレンダーに印をつける、ノートにチェックを入れる、アプリで学習時間を記録するなどです。

小さな印が並ぶだけでも「昨日もやった」「10日続いた」という事実が見えてきます。それがやめない理由となり、さらに数値やグラフで進歩を確認できれば達成感が増して続けやすくなります。まずは今週分のカレンダーを用意し、今日の分に印をつけてみましょう。

「やる時間」を固定する

「時間があるときにやろう」では、つい後回しになってしまいます。毎日同じ時刻、同じ直前の行動に結びつけて固定することが大切です。例えば、起床直後に単語帳を開く、昼休みに問題を1問解く、就寝前に1行だけ日記を書く、といった方法です。

同じタイミングで繰り返すことで脳が「この時間はこれをやる」と準備し、迷いが減ります。最初の1〜2週間は意識的に行動する必要がありますが、やがて歯磨きのように自動化されます。今日から「開始時刻」と「きっかけとなる行動」を1セット決め、同じ条件で試してみましょう。

完璧ではなく「最低ライン」を守る

忙しい日ほど「ゼロにしない工夫」が重要です。英単語を1つ覚える、腕立てを1回する、数列を1問解く――最低限でも良いので、とにかく「やった」という事実を残しましょう。ゼロの日が続くと習慣は崩れますが、1だけでも積めば連続記録が守られ、再開しやすくなります。

気をつけたいのは「休んだ分を翌日にまとめてやらない」ことです。負債を返そうとすると分量が増え、再び挫折のきっかけになります。翌日は通常の分量に戻し、最低ラインを守ることを優先してください。まずは自分に合った最低ラインを1つ決め、手帳やスマホに書き出してみましょう。

まとめ:複利の力を味方にする

成長は一気に起きるものではなく、毎日の小さな積み重ねによって生まれます。たとえ1日わずか1%の成長でも、積み重ね続ければ1年後には37倍、3年後には56,000倍以上の差に広がります。

- 最小単位に分解して無理なく始める

- 1日休んでも取り返さず翌日から続ける

- 「1%の成長」を意識して積み重ねる

未来を変えるのは特別な努力ではなく、今日の小さな一歩です。 今この瞬間にできる最小単位の習慣を決め、それを積み重ねていきましょう。その一歩一歩がやがて、想像を超える成果につながっていきます。

コメント