序章:偏差値とIQの関係を理解するために

前回の記事では、IQの歴史的な背景や、平均・分散・標準偏差といった統計の基礎を具体例で解説しました。

今回はその続きとして、統計の基準に欠かせない偏差値を取り上げます。

偏差値は日本の教育現場ではなじみ深い言葉ですが、実際の定義や計算方法を正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。

本記事では、偏差値の定義を具体的な計算例とともに解説し、それがどのようにIQの算出につながるのかを示していきます。

なお、まだお読みでない方は、前回の記事「IQスコアとは何か?知能指数を統計で読み解く|平均・標準偏差・偏差値の徹底解説」をご覧いただくと理解がスムーズになります。

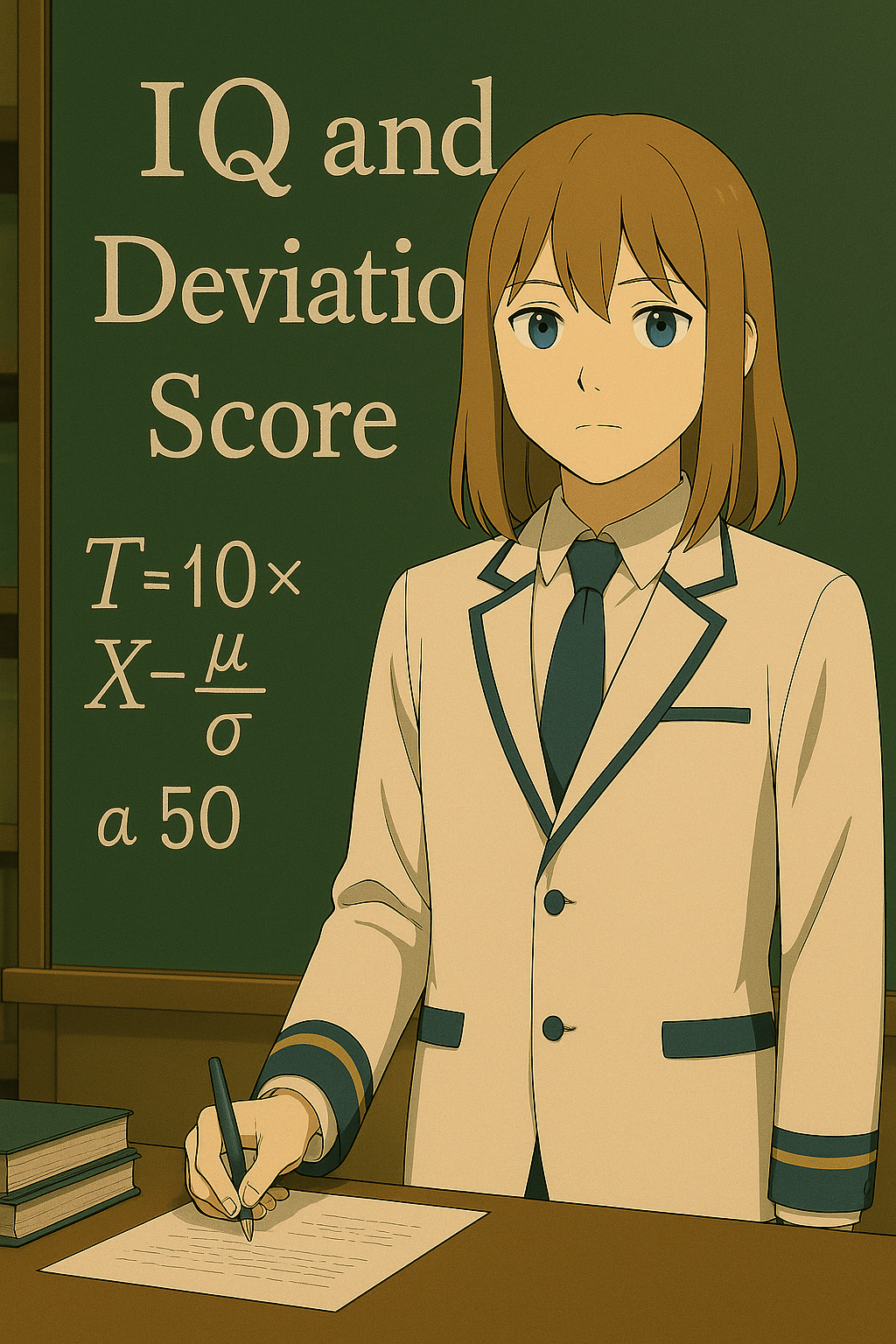

偏差値の定義とは何か?

偏差値は単なる「点数の変換」ではなく、なぜそのように定義されているのかを理解すると腑に落ちます。

直感的に言えば、偏差値は「自分の点数と平均の差を、標準偏差で割って10倍し、さらに基準値50を足したもの」です。

\text{偏差値} = 10 \times \frac{(X – 平均)}{標準偏差} + 50

\]

ここでのポイントは、なぜ標準偏差で割るのかという点です。これは「平均との差が、分布全体のばらつきの中でどれほど大きいのか」を示すためです。

標準偏差が小さい(分布が尖っている)ときには、少し平均から離れただけで偏差値が大きく上下します。逆に、標準偏差が大きい(分布が広い)場合には、平均から大きく離れても相対的には目立たなくなります。

つまり、標準偏差が“スケーリングの物差し”になっているのです。

この考え方を入れることで、なぜ偏差値の定義式が「(点数−平均)÷標準偏差×10+50」という形になるのかが理解できます。

さらに「標準偏差で割って10をかける」という操作は、標準偏差を10として見やすくリスケーリングしていることを意味します。

つまり偏差値は「標準偏差を基準にしたスコア」であり、分布の特徴を反映して平均からの位置を定量的に理解できるようにしたものなのです。

例1:簡単なテストでの偏差値

全員が高得点を取るような簡単なテストでは、標準偏差が小さくなります。すると平均点との差が小さくても、偏差値の数値は大きく変動します。

このため「ほんの数点の取りこぼし」が致命的になりやすいのです。

例2:難しいテストでの偏差値

逆に、平均点が低く、多くの受験者が点を取れないような難しいテストでは、標準偏差が大きくなります。すると平均との差が同じでも、相対的には目立ちやすく、偏差値は高く出やすくなります。

これが「難しいテストで高得点を取ると偏差値が跳ね上がる」理由です。

例3:分布が均等な場合

もう一つのケースとして、点数が全体に均等に散らばっている場合を考えます。

この場合、標準偏差は大きくなりやすいため、多少平均から離れても「大きな差」とはみなされにくくなります。

つまり、どれだけ努力して点数を伸ばしても、周囲も同じように散らばっているので、偏差値の上昇はそれほど大きくありません。

言い換えれば、分布が均等な場合には競争が横並びになりやすく、「突出するのが難しい」状況になります。

これは一見不公平に思えるかもしれませんが、偏差値という仕組みが「相対的な差」を測ることを目的としている以上、自然な結果なのです。

このように、偏差値は単なる数式ではなく「平均との差を分布の広がりで調整する」という考え方に基づいています。数式の背後にある直感を理解すると、偏差値という指標がなぜ合理的なのかを納得できるでしょう。

具体例:10人のテスト結果から偏差値を計算する

ここでは、10人が同じテストを受けたと仮定し、偏差値の計算を具体的に行ってみます。

実際に手を動かすことで、式の意味がより直感的に理解できるでしょう。

| 受験者 | 得点 |

|---|---|

| Aさん | 95 |

| Bさん | 85 |

| Cさん | 80 |

| Dさん | 75 |

| Eさん | 70 |

| Fさん | 70 |

| Gさん | 65 |

| Hさん | 60 |

| Iさん | 55 |

| Jさん | 45 |

このデータの平均点と標準偏差を求め、1人の受験者について偏差値を実際に計算してみます。

計算例:Aさん(95点)の場合

まず平均点を計算します。

\mu = \frac{95 + 85 + 80 + 75 + 70 + 70 + 65 + 60 + 55 + 45}{10} = 70

\]

次に標準偏差を求めます。

\sigma = \sqrt{\frac{(95-70)^2 + (85-70)^2 + (80-70)^2 + (75-70)^2 + (70-70)^2 + (70-70)^2 + (65-70)^2 + (60-70)^2 + (55-70)^2 + (45-70)^2}{10}} \approx 13.96

\]

計算の結果、標準偏差はおよそ13.96となります。

この値を使ってAさんの偏差値を計算します。

\text{偏差値} = 50 + 10 \times \frac{(95 – 70)}{13.96} \approx 67.9

\]

つまり、Aさんは「全体の平均よりかなり上位」に位置していることがわかります。

他の受験者についても同様に計算できます。残りの人についてはぜひ自分で計算してみてください。

その結果が次の表のようになることを確認しましょう。

10人全員の偏差値

| 受験者 | 得点 | 偏差値 |

|---|---|---|

| Aさん | 95 | 67.9 |

| Bさん | 85 | 60.7 |

| Cさん | 80 | 57.2 |

| Dさん | 75 | 53.6 |

| Eさん | 70 | 50.0 |

| Fさん | 70 | 50.0 |

| Gさん | 65 | 46.4 |

| Hさん | 60 | 42.8 |

| Iさん | 55 | 39.3 |

| Jさん | 45 | 32.1 |

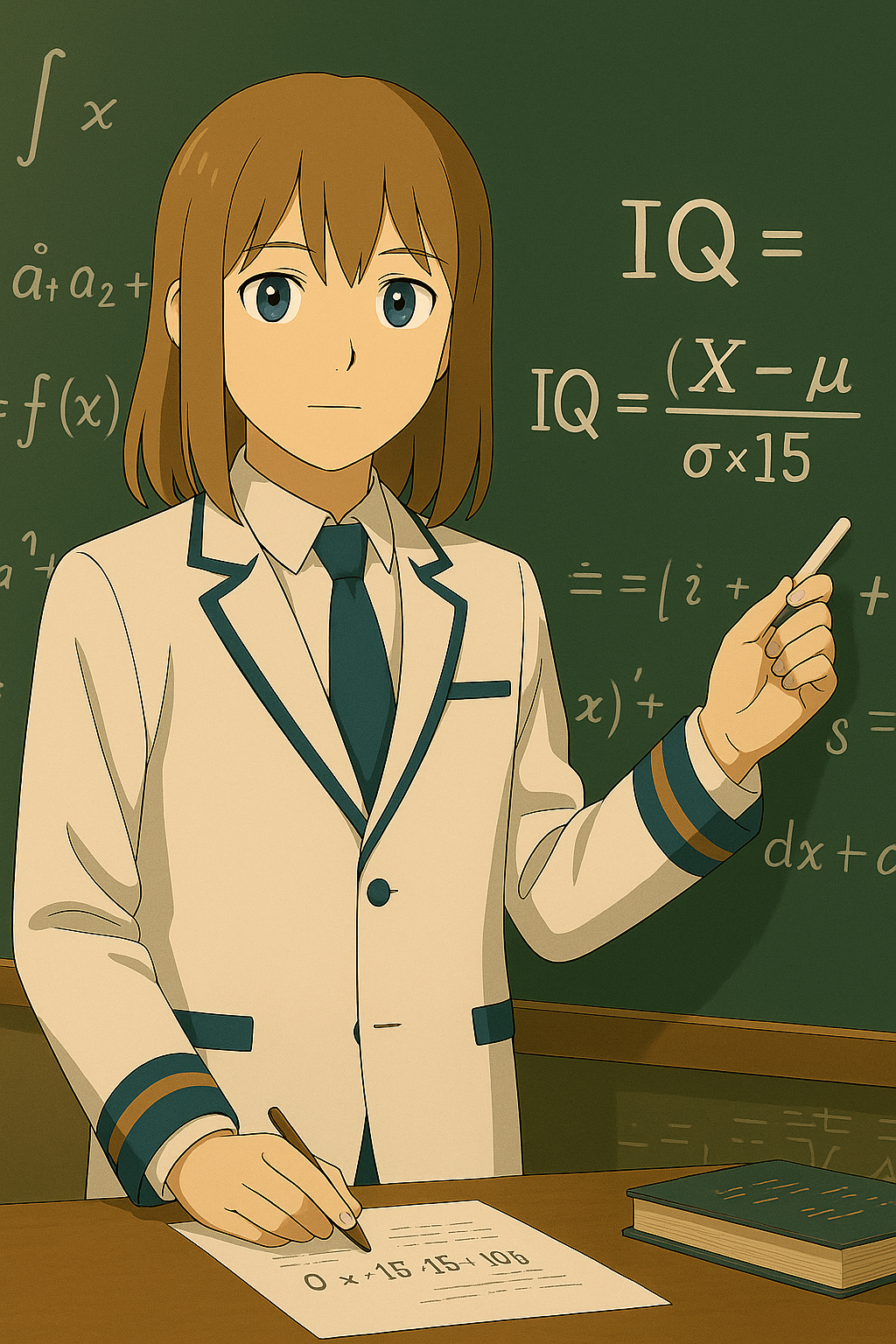

IQの定義

ここまで偏差値について解説してきましたが、実際にIQがどのように定義されているのかを確認してみましょう。現在用いられている統計的な定義は次の通りです。

IQ = \frac{(X – \mu)}{\sigma} \times 15 + 100

\]

ここで \(X\) は個人の得点、\(\mu\) は平均点、\(\sigma\) は標準偏差を表します。つまり「平均との差を標準偏差で割り、その値を15倍して100を基準に足したもの」がIQです。

偏差値が「標準偏差10にリスケーリングしたスコア」であるのに対し、IQは「標準偏差15にリスケーリングしたスコア」です。

つまり両者はスケーリングの基準値が違うだけで、平均からの距離を測るという意味合いは全く同じなのです。

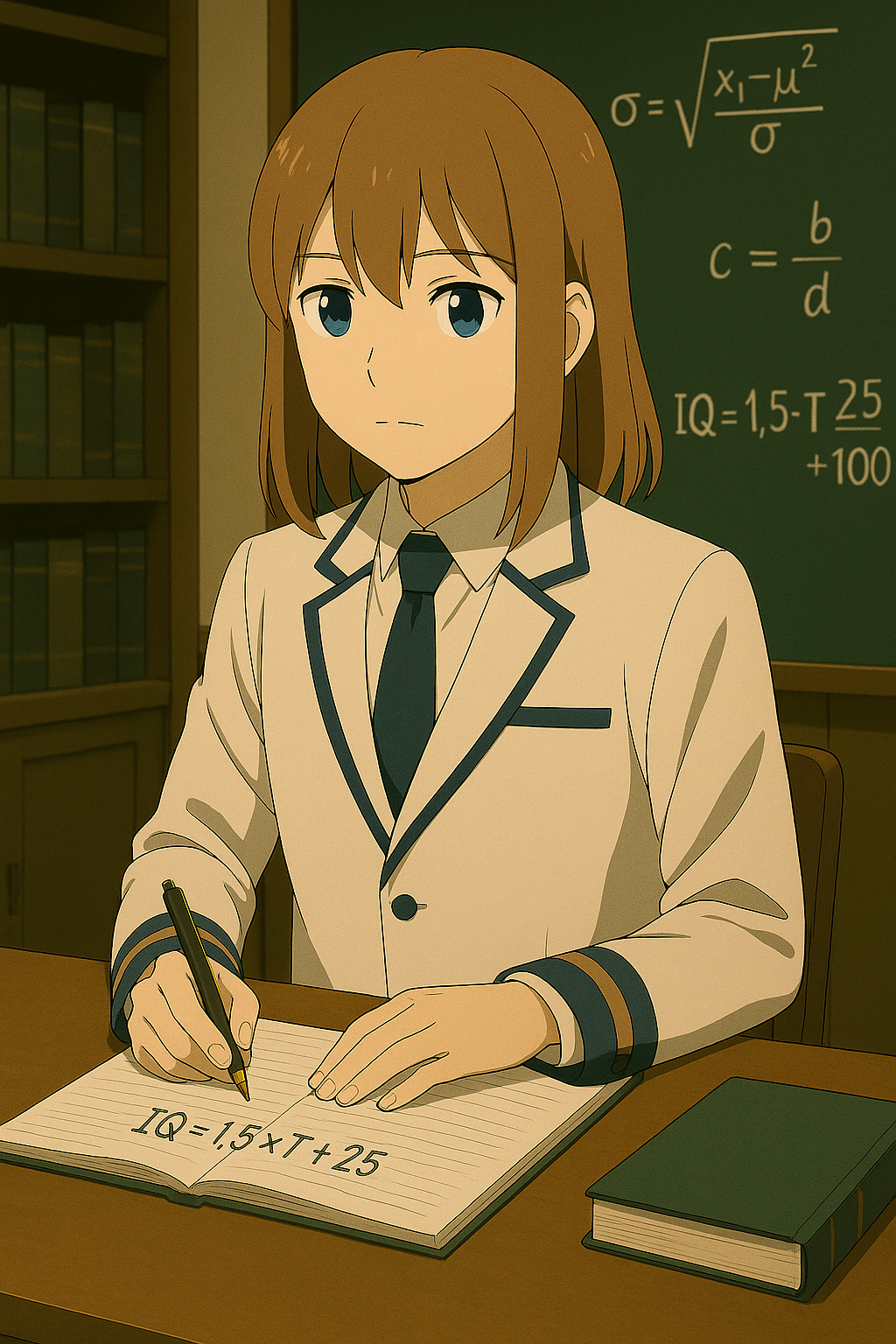

偏差値からIQへの変換

以上の関係から、偏差値とIQは次のように変換できます。

IQ = 1.5 \times 偏差値 + 25

\]

この式は、偏差値の定義をIQの定義に代入することで導かれます。偏差値が50であればIQは100、偏差値が60であればIQは115となり、両者は完全に対応しています。

計算例:10人のテスト結果を変換

ここで、仮に10人が同じテストを受けたとしましょう。すでに算出した偏差値をもとに、IQへ変換した結果を表にまとめます。

| 受験者 | 得点 | 偏差値 | IQ |

|---|---|---|---|

| Aさん | 95 | 67.9 | 126.9 |

| Bさん | 85 | 60.7 | 116.1 |

| Cさん | 80 | 57.2 | 110.7 |

| Dさん | 75 | 53.6 | 105.4 |

| Eさん | 70 | 50.0 | 100.0 |

| Fさん | 70 | 50.0 | 100.0 |

| Gさん | 65 | 46.4 | 94.6 |

| Hさん | 60 | 42.8 | 89.3 |

| Iさん | 55 | 39.3 | 83.9 |

| Jさん | 45 | 32.1 | 73.1 |

まとめとアクション:

偏差値からIQへの変換はシンプルで、表の通りに数値が対応します。読者の皆さんは実際にいくつかの偏差値を代入し、式通りにIQへ変換できるかを確かめてみてください。自分の手で計算してみることで、偏差値とIQが同じ構造であることをより実感できます。

まとめと次回予告

本記事では、偏差値の定義と計算方法を具体的な例を使って解説しました。

さらに偏差値とIQの関係について、両者が単なるスケールの違いであることを示しました。

次回は「なぜIQ130が上位2%に相当するのか?」という疑問を扱います。

ここではZスコア(標準化スコア)を導入し、正規分布の構造をもとに詳しく説明していきます。

コメント