はじめに

仕事や勉強で「覚えられない…」と悩むことはありませんか?そんなときに役立つのが、脳に危機感を与える心理テクニックです。特別な道具や環境は必要なく、今日からすぐに取り入れられる方法です。

記憶力はどんな場面で必要になるのか

記憶力は日常のさまざまな場面で求められます。勉強で学んだ知識を試験に活かすとき、仕事で上司の指示を正確にこなすとき、あるいは大切な人との会話を覚えておくとき。

多くの人が一度はこう考えたことがあるでしょう。

「手っ取り早く記憶力を高める方法はないのか?」

実は、その答えはとてもシンプルです。

結論:脳に「危機感」を与えること

記憶を一気に強化したいなら、脳に「今この瞬間が重要だ」と思わせることが効果的です。

「これは今しか聞けない」「失敗すれば大きな損をする」

こうした意識を持つと、脳は一気に集中モードに切り替わります。単なる気分の問題に見えて、実際には記憶の定着を大きく変えるスイッチになるのです。

なぜ危機感が記憶に効くのか

人は「これは大事だ」と思った情報ほど覚えやすい傾向があります。たとえば試験勉強を直前になって集中してやったとき、普段以上に記憶が定着した経験はありませんか?

これは、脳が「今覚えないと困る」と判断し、情報処理にリソースを全力で割いたからです。いわば、記憶版の“火事場の力”が働いているのです。

実践例:私がノートに頼らず記憶できるようになった転機

以前の私は、仕事で新しい手順を覚えるときに、すべてをノートに細かく書き写していました。しかし、これは効率が悪く、肝心の内容が頭に残らないことも多かったのです。

そこで、「これは一度しか聞けない」と自分に言い聞かせるようにしました。つまり、意図的に危機感を演出するのです。すると驚くほど集中でき、今では一度で覚えられることが増えました。

どうやって危機感を演出するか

報酬を先に用意する

試験に合格したら旅行に行くと決め、先にチケットを買ってしまいます。そして、達成できなければ誰かに譲ると自分にルールを課します。達成できなければ大切なものを失う―この感覚が強い集中力を生みます。

回数制限を設ける

「この問題は3回までしか解かない」と決めると、1回ごとの集中度が変わります。回数を区切るだけで脳は「次はない」と感じ、真剣に取り組むようになります。

時間制限を作る

「10分以内に要点をまとめる」といったように、あえて制限時間を設けます。コツは、自分にとってできるかできないかギリギリのラインに設定することです。これだけで記憶力が一気に引き上げられます。

日常生活に取り入れやすい工夫

- 人に説明する予定を作る:説明する前提で勉強すると驚くほど記憶が残ります。

- 習慣とセットにする:朝のニュースを要約してSNSに書く、寝る前にその日覚えたことを一言まとめる。

- 小さなペナルティを決める:例えば「できなければお菓子を我慢する」など、軽い制約を日常に組み込む。

「火事場の力」と記憶の関係

人は追い込まれたとき、普段では考えられない力を発揮することがあります。いわゆる「火事場で普段以上の力を出せる現象」です。記憶も同じで、適度な危機感を与えると、普段よりも集中しやすくなります。

もちろん、過度に自分を追い込みすぎるのは逆効果です。大切なのは「適度な緊張感」を演出すること。これが長期的な習慣としても続けやすいコツです。

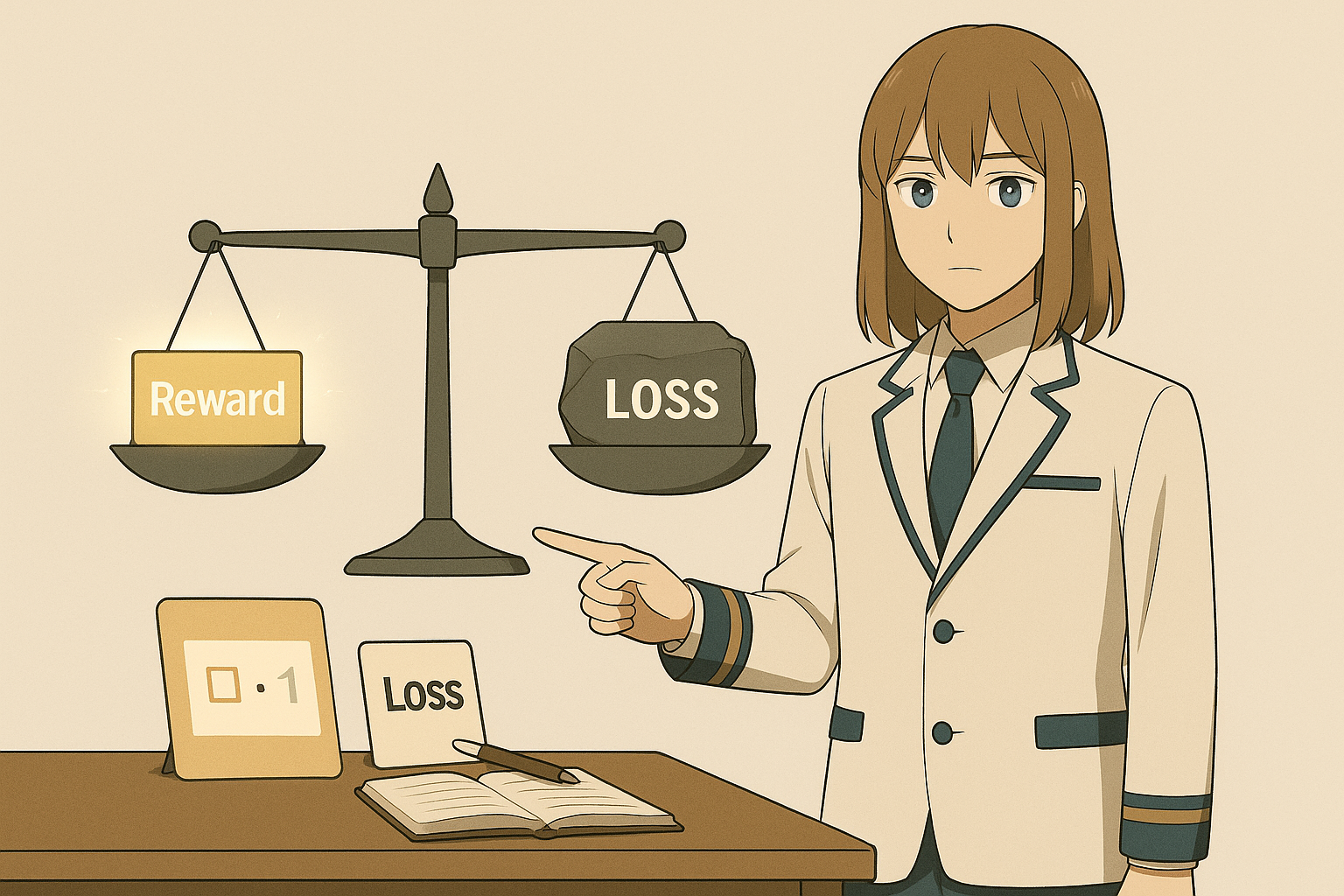

「できたら報酬」より「できなかったら失う」が効果的な理由

「できたら報酬をもらえる」というルールも一見良さそうに思えます。実際、モチベーションのきっかけにはなります。

しかし、この方法には弱点があります。それは、失敗しても結局マイナスにはならないという点です。ご褒美をもらえないだけで、現状維持で終わってしまうため、本気で集中できないことが多いのです。

一方で「できなかったら失う」という仕組みでは、現状から後退するリスクがあるため、脳が強く反応します。例えば「合格できなければ旅行チケットを誰かにあげる」と決めてしまうと、失敗したときの痛みがリアルに感じられます。だからこそ、普段以上の集中力を引き出すことができるのです。

失敗を味方にする工夫

危機感を与える方法は強力ですが、時には失敗することもあります。そのときに「やっぱり自分はダメだ」と落ち込んでしまうと逆効果になってしまいます。

大切なのは、失敗を小さく設計することです。例えば「大きな試験にいきなり賭ける」のではなく、「今日の勉強で覚えられなければお菓子を一日抜く」といった小さなペナルティから始めるのです。

こうすれば、失敗しても大きな痛手はなく、同時に「次は成功したい」という気持ちを保てます。つまり、安全に“危機感の力”を試すことができるわけです。

慣れてきたら徐々にハードルを上げると、プレッシャーに強くなり、自然と集中力も育っていきます。

危機感を使うときの注意点

危機感は強力なスイッチですが、やりすぎると心身に負担がかかり、逆に効率を落とすことがあります。例えば「絶対に落ちてはいけない」と強く思い込みすぎると、緊張で頭が真っ白になることもあります。

そこで意識したいのは、「適度な不安」と「安心のバランス」です。小さなリスクを背負いながらも、「失敗しても学びが残る」と考えるとプレッシャーが和らぎます。

危機感はあくまで道具。集中力を引き出すために活用し、終わったらしっかり休む。この切り替えができると、長期的に安定して続けられるようになります。

まとめ:記憶力を高めるには“脳をだませ”

記憶力を高める方法は特別なものではなく、誰もが体験してきた「危機感」の力を活かすことです。

- 報酬を先に用意し、できなければ手放す仕組みを作る

- 回数や時間に制限をつけて取り組む

- 人に説明する予定を作って学ぶ

こうした小さな工夫が、脳に「これは重要だ」と思わせ、忘れにくい記憶を作ります。

最終的に頼りになるのは、外部の道具ではなく自分の脳です。 今日から実践できる方法を取り入れて、記憶力を自分の最大の武器にしていきましょう。

コメント