MENSA

MENSA 高IQ者が果たすべき本質的役割とは何か ——『抽象』から『翻訳』へ

抽象化する力だけでは知性とは言えません。それを翻訳し、渡すことのできる能力——これこそが現代において本当に求められている知性の姿です。訓練可能な三段階プロセスを解説します。

MENSA

MENSA  栄養学

栄養学  タイプ分類

タイプ分類  知性と構造

知性と構造  IQ・知能構造

IQ・知能構造  学習・能力開発

学習・能力開発  知性と構造

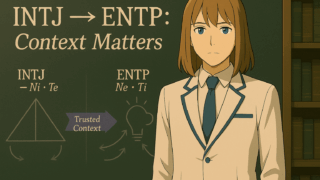

知性と構造  タイプ分類

タイプ分類  タイプ分類

タイプ分類