序章:MBTIに潜む理論の混同と個人的発見

最近、YouTubeやSNSでMBTIの解説動画を多く見かけるようになりました。特に人気を集めているのが、16Personalitiesをベースにした診断結果の解説です。

しかし、これらを見ていて私は一貫性に欠ける説明が多いことに違和感を覚えました。「16Personalitiesをベースにしています」と言いながら、説明の中では心理機能(cognitive functions)を用いて話を進めているのです。これは、2つの異なる理論を混同しているという問題を含んでいます。

私自身、2年以上にわたってMBTI関連の診断を受け続け、興味深い現象を発見しました。16PersonalitiesではINTJ、心理機能診断ではINTPまたはINTJという異なる結果が出る「ねじれ」現象です。さらに、知識に対する心理状態を変えることで、認知モードが切り替わることも発見しました。

本稿では、この個人的な発見と考察を共有し、MBTIが能力開発のきっかけとして持つ可能性について述べたいと思います。

本記事は以下のような方に有用です:MBTIの矛盾する診断結果に困惑している方、認知能力の向上に関心がある方、自己理解を深めたい方。特に、固定的な性格診断に疑問を持ち、認知的柔軟性による能力開発の可能性を探りたい方にとって、新たな視点を提供できるでしょう。

ただし、これは一個人の経験と考察であり、科学的に実証されたものではないことをあらかじめお断りしておきます。

MBTIの理論的整理 ― 混同を避けるために

重要な前提:公式と派生の区別

まず明確にしておきたいのは、一般に「MBTI」と呼ばれているものには、実は複数の異なる理論体系が存在することです。

| 名称 | 定義・説明 | 測定対象 |

|---|---|---|

| MBTI® | Myers-Briggs Type Indicator(マイヤーズ・ブリッグス・タイプ指標)の正式名称。The Myers-Briggs Companyが管理する有料の公式診断 | 性格の好み |

| 16Personalities | MBTI協会とは無関係の無料オンライン診断。ビッグファイブ(Big Five:性格心理学の5因子モデル)理論をベースに独自開発 | 行動傾向 |

| 心理機能モデル | カール・ユング(Carl Jung)の心理学理論に基づく認知機能の分析枠組み | 認知プロセス |

重要:本稿で扱う診断ツールや理論は、The Myers-Briggs Companyが管理する公式のMBTI®とは無関係です。これらを混同すると理論的な矛盾が生じるため、注意が必要です。

なぜMBTIと認知能力開発を関連付けるのか

一般的にMBTIは性格分類ツールとして理解されていますが、私は認知機能の観点から能力開発のヒントを見出せると考えています。8つの心理機能は、それぞれ異なる認知プロセスを表しており、これらを意識的に訓練することで、総合的な知的能力の向上につながる可能性があります。つまり、MBTIは固定的な「性格のラベル」ではなく、「認知能力開発の設計図」として活用できるかもしれません。

なぜこれらのツールに注目するのか

認知能力の向上に関心を持つ私にとって、これらのツールには以下の価値があると考えています:

- アクセシビリティ:16Personalitiesなどは無料で誰でも利用可能

- 自己理解の入口:完璧ではないが、認知特性を考える出発点になる

- 継続的な観察:定期的に受けることで変化を追跡できる

8つの心理機能とは

心理機能モデルでは、以下の8つの認知機能が定義されています:

| 機能 | 日本語名称(英語名) | 簡単な説明 |

|---|---|---|

| Ne | 外向的直観(Extraverted Intuition) | 外部から多様な可能性を見出す |

| Ni | 内向的直観(Introverted Intuition) | 内面で情報を統合し洞察を得る |

| Se | 外向的感覚(Extraverted Sensing) | 五感で現在の状況を捉える |

| Si | 内向的感覚(Introverted Sensing) | 過去の経験と照合し一貫性を保つ |

| Te | 外向的思考(Extraverted Thinking) | 外的基準で効率的に判断する |

| Ti | 内向的思考(Introverted Thinking) | 内的論理で整合性を追求する |

| Fe | 外向的感情(Extraverted Feeling) | 集団の調和を重視し共感する |

| Fi | 内向的感情(Introverted Feeling) | 個人的価値観に基づき判断する |

私の診断結果と「ねじれ」現象

2年間の診断データが示すもの

私は2年以上にわたり、定期的に複数の診断を受けてきました。その結果、以下の安定したパターンが観察されました:

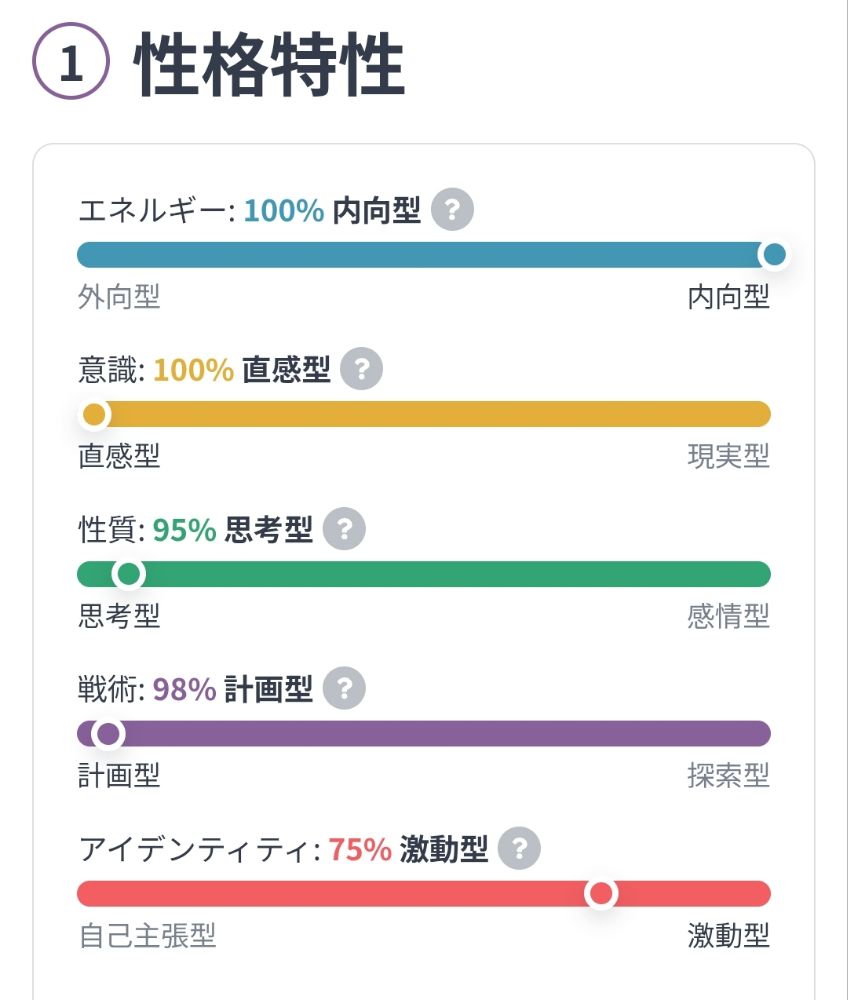

16Personalities:一貫してINTJ-T

- I(内向型):100% – エネルギーを内面から得る

- N(直感型):100% – 抽象的概念や可能性に注目

- T(思考型):95% – 論理と客観性を重視

- J(判断型):98% – 計画的で構造化を好む

- T(激動型):75% – 完璧主義的で自己改善を求める

※これらの数値は16Personalitiesの診断表示形式に基づく相対的な割合であり、診断の時期・条件によって変動します。他の診断では異なる基準が用いられる場合があります。

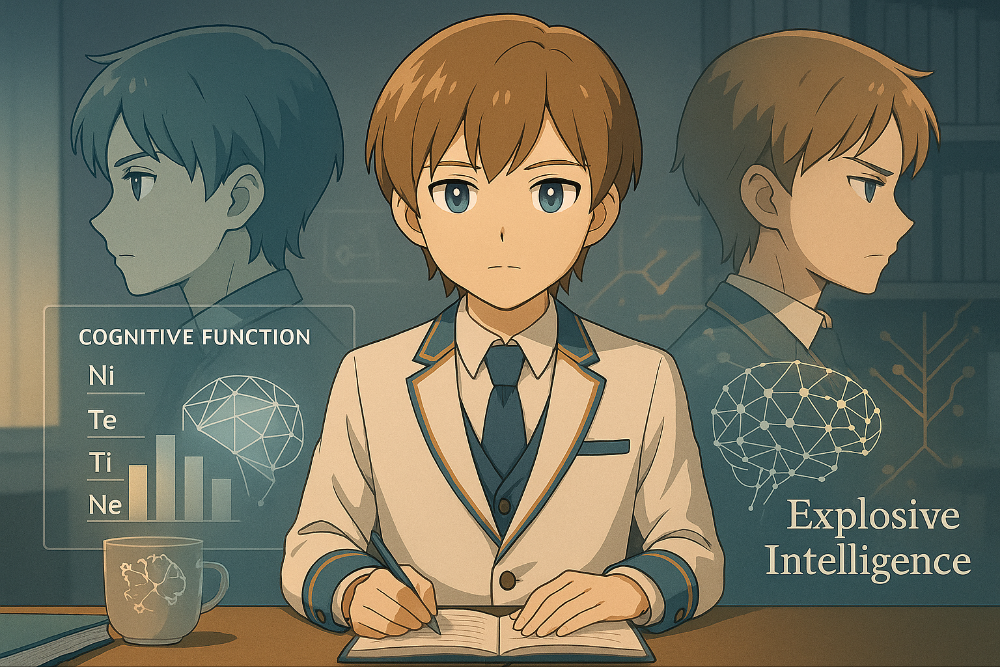

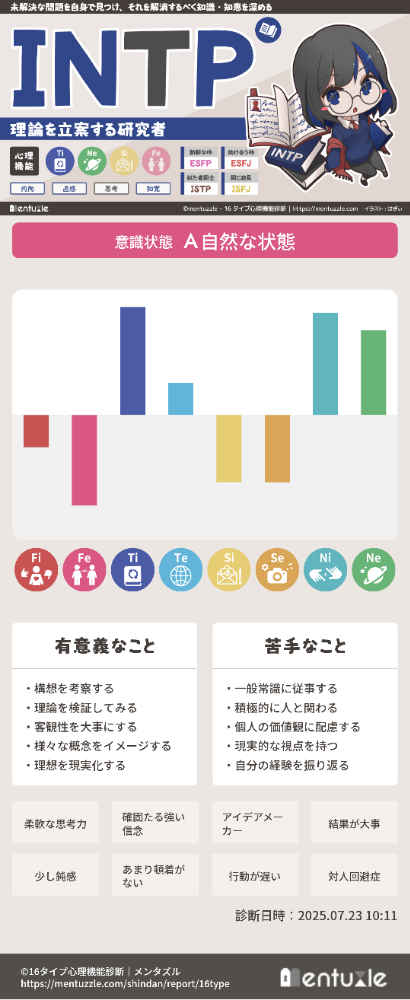

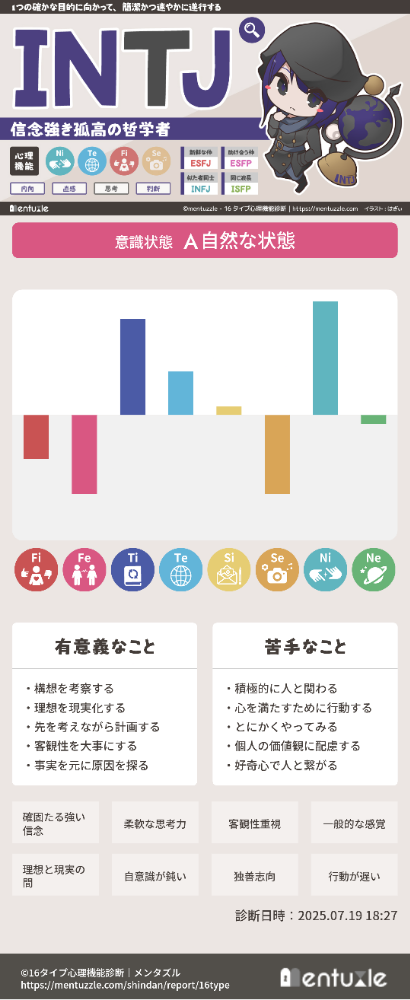

心理機能診断:状況により変動

- INTP型(Ti-Ne-Si-Fe)またはINTJ型(Ni-Te-Fi-Se)の構成

- 特定の条件下で型が変化することを発見(個人的観察)

知識充足感による認知モードの切り替え ― 個人的発見

診断時の「知識に対する態度」を変えることで、優位となる認知機能が変化するという現象を観察しました。

注:本項の内容は私個人の観察に基づく仮説であり、科学的に検証された事実ではありません。

パターン1:知識探求モード

「この分野についてもっと知識が必要だ」という心理状態の場合(個人的観察):

- Ti(内向的思考)が最優位になる

- Ne(外向的直観)が補助的に機能

- 結果:INTP的な認知パターン

パターン2:知識統合モード

「この分野の知識は十分持っている」という心理状態の場合(個人的観察):

- Ni(内向的直観)が最優位になる

- Te(外向的思考)が補助的に機能

- 結果:INTJ的な認知パターン

感情機能の一貫した低さが示すもの

どちらのモードでも一貫していたのは、Fe(外向的感情)とFi(内向的感情)が極めて低い値を示したことです:

- Fe極低:他者の感情や集団の調和を優先しない傾向

- Fi低:個人的な感情や価値観での判断を避ける傾向

- これらは知識状態に関わらず不変 = 認知の基盤構造

この感情機能の低さは、私の認知スタイルの核となる特徴であり、表層的な認知モードの切り替えとは独立した要素と考えられます。

診断結果と性格特性の整合性

これらの診断結果は、私の実際の性格特性とも整合します:

知識欲の強さ

私は常に新しい知識を求め、理解できないことがあると落ち着きません。これはTi(論理的理解)とNe(可能性探索)の高さと一致します。

完璧主義的傾向

激動型75%が示す通り、私は完璧を求めすぎる傾向があります。感情的な「まあいいか」という妥協が苦手(Fe/Fi低値)なことも、この傾向を強めています。

綿密な計画性

目標達成において詳細な計画を立てる性質は、J(判断型)98%の高さと一致します。また、Ni-Te的な長期ビジョンと実行計画の統合とも合致します。

環境要因の影響

私の認知スタイルは、学術的な議論と論理的思考が日常的に行われる環境にも影響を受けたと考えています。そこでの経験を通じて:

- 論理的で体系的な思考様式を身につけた

- 感情より論理を重視する姿勢が強化された

- 複雑な問題を構造的に分解する習慣が形成された

これは認知スタイルが後天的に形成・強化される可能性を示唆しています。

注:上記の診断結果や傾向は私個人の観察に基づくものであり、すべての人に当てはまるわけではありません。診断結果を一般化する意図はなく、あくまで一事例の共有です。

認知的ねじれが示唆する能力開発の可能性

認知的柔軟性という概念

私の経験した「ねじれ」現象は、単なる診断の矛盾ではなく、認知的柔軟性(cognitive flexibility)の現れかもしれません。認知的柔軟性とは、状況の変化に応じて思考パターンや問題解決方略を柔軟に切り替える認知能力のことです。この能力は作業記憶や注意制御と密接に関連し、知能の重要な構成要素とされています。

知識充足感によって認知モードが切り替わるという発見は、以下の可能性を示唆しています(個人的観察):

- 私たちの思考は固定的ではなく、状況適応的である

- 意識的に認知モードを選択できる可能性がある

- この能力は訓練により向上するかもしれない

注:本節の主張は個人的観察に基づく仮説であり、一般化可能性は未検証です。

IQとの関連性についての考察

WAIS(ウェクスラー成人知能検査、Wechsler Adult Intelligence Scale)という広く使用されるIQ検査と、心理機能の関連について理論的に考察してみました。以下は実際の受検経験ではなく、両者の構造的類似性に基づく推測です。

WAISの4つの指標と心理機能の関連(推測):

- 言語理解:Ti(内向的思考)、Te(外向的思考)が関与する可能性

- 知覚推理:Ni(内向的直観)、Ne(外向的直観)が関与する可能性

- ワーキングメモリ:Ti、Niによる情報の保持と操作

- 処理速度:Se(外向的感覚)、Si(内向的感覚)、Teによる迅速な処理

なぜ感情機能(Fe/Fi)は含まれないのか

WAISは知能を測定する検査であり、感情機能は直接的な測定対象に含まれません。これは:

- IQは認知的能力の測定に特化している

- 感情的知性(EQ)とは別の概念として扱われる

- 客観的な正答が存在する課題で構成される必要がある

この違いは、IQとMBTIが測定する領域が根本的に異なることを示しています。

本節の内容は理論的な類似性をもとにした推測であり、WAISとMBTI心理機能の直接的な関連性を示す科学的研究が存在するわけではありません。あくまで思考実験的な考察です。

MBTIとIQの関係 ― 重要な注意点

MBTIタイプとIQの関連を統計的に調査している方もいるようですが、特定のタイプが高IQまたは低IQであるという科学的証明はなされていません。

重要な点として:

- すべてのMBTIタイプに高IQ者は存在する

- 認知スタイルと知能レベルは別次元の概念

- 相関があったとしても因果関係ではない

- サンプルの偏り(自己選択バイアス)の可能性

したがって、「○○タイプだからIQが低い」という主張には科学的根拠がないと理解すべきです。MBTIはあくまで認知の傾向を示すものであり、能力の上限を決めるものではありません。

すべての認知機能は開発可能か

8つの認知機能すべてが、適切な練習により強化できる可能性があると私は考えています。以下は、個人的に考えられる訓練法の例です:

| 認知機能 | 考えられる訓練法(個人的見解) |

|---|---|

| Ti(内向的思考) | 論理パズル、プログラミング、数学的証明 |

| Te(外向的思考) | KPI(Key Performance Indicator:主要業績評価指標)の設定と運用、プロジェクト管理、業務の効率化 |

| Ni(内向的直観) | 瞑想、パターン認識課題、長期計画立案 |

| Ne(外向的直観) | ブレインストーミング、創作活動、連想ゲーム |

| Si(内向的感覚) | 記憶術の実践、手順書作成、ルーティン確立 |

| Se(外向的感覚) | スポーツ、観察日記、マインドフルネス |

| Fi(内向的感情) | 日記、価値観の明確化、内省的な活動 |

| Fe(外向的感情) | 傾聴練習、グループ活動、共感訓練 |

ただし、これらの効果は個人差が大きく、科学的な検証は限定的です。私自身もまだ能力開発の途上にあり、これらの方法の有効性を断言することはできません。

MBTIの適切な活用と禁忌事項

絶対に避けるべき誤用 ― 知的能力を低く見積もるレッテル貼りの防止

最も避けるべきは「知的能力を低く見積もるレッテル貼りとして使用すること」です。つまり:

- 「○○タイプは頭が悪い」という偏見

- 特定の機能とIQを短絡的に結びつける

- タイプによる知的能力の決めつけ

これらは科学的根拠がないだけでなく、人の可能性を否定する有害な使い方です。

レッテル貼りの危険性

「あの人は○○型だから」という固定的な見方は、以下の害をもたらします:

- 個人の成長可能性を否定する

- 自己成就的予言(self-fulfilling prophecy:レッテルや予測が行動に影響し、結果的に予測通りになる現象)

- 人間関係の硬直化

- 多様性と複雑性の無視

私自身、INTJともINTPとも診断されましたが、これらは現在の傾向を示すだけで、永続的な運命ではありません。

「あなたのMBTIは?」と聞かれたら

実際の会話でMBTIを聞かれることがあります。私の場合、以下のように対応しています:

簡易的な回答:「INTJ-Tです」(16Personalitiesが最も認知度が高いため)

本質的な回答:「内向型のNT型です」(細かい違いに囚われない)

詳細な回答:「診断によって異なりますが、知識状態によって認知モードが変わることがあります」(興味がある相手には詳しく説明)

重要なのは、MBTIを固定的なラベルではなく、現在の傾向を示すツールとして提示することです。

定期的な再診断の価値

信頼性の高いデータを得るためには、一定期間を空けた再診断が有効だと考えています:

- 単発の診断は気分や体調に左右される

- 複数回の診断で一貫したパターンを確認できる

- 変化と不変の要素を識別できる

- 最低3ヶ月以上の間隔を推奨(個人的見解)

私の2年間のデータにより、自己分析の信頼性を高めています。

認知的多様性の価値

すべての認知スタイルには価値がある

異なる認知スタイルは、それぞれ独自の強みを持ちます:

- Ti優位:論理的分析の精密さ、矛盾の発見

- Te優位:効率的な実行、成果達成

- Fi優位:価値観に基づく判断、個人的信念の強さ

- Fe優位:チームの調和、共感的理解

- Ni優位:長期的ビジョン、深い洞察

- Ne優位:創造的発想、可能性の探索

- Si優位:詳細な記憶、安定性の維持

- Se優位:現実的対応、即座の行動

どれが「優れている」のではなく、状況に応じて異なる価値を発揮します。私のようにFe/Fiが低い認知スタイルも、論理的分析が必要な場面では強みとなりますが、チームワークが重要な場面では課題となることもあります。

認知的柔軟性がもたらす可能性

私が経験した知識状態による認知モードの切り替えは、以下の可能性を示唆しています(個人的観察):

- 単一の思考パターンに縛られる必要はない

- 状況に応じて適切な認知戦略を選択できるかもしれない

- この能力は意識的な練習により向上する可能性がある

注:本節の主張は個人的観察に基づく仮説であり、一般化可能性は未検証です。

実践的な活用法の提案

自己理解のツールとして

MBTIを以下のように活用することを提案します:

- 現在地の把握:今の認知傾向を知る出発点

- 成長の方向性:弱い機能を意識し、バランスを考える

- 他者理解:異なる認知スタイルの存在を認識

- 定期的な確認:変化と成長を追跡

能力開発への応用可能性

認知機能の理解は、学習方法の最適化に役立つかもしれません:

- Ti優位の場合:論理的な構造から学ぶ

- Ne優位の場合:多様な例や可能性から学ぶ

- Si優位の場合:具体的な手順や反復から学ぶ

- Fe優位の場合:グループ学習や対話から学ぶ

ただし、これらは仮説的な提案であり、個人差が大きいことに注意が必要です。

今日から始められる実践法

読者の皆様が今日から実践できる具体的な方法を提案します:

- 診断の記録:3ヶ月ごとに同じ診断を受け、変化を観察する

- 認知状態の観察:学習前後や疲労時など、異なる状態での思考パターンを意識する

- 弱い機能の特定:診断結果で低い値を示した認知機能を確認し、関連する活動を取り入れる

- 柔軟性の練習:同じ問題を異なる角度から考える習慣をつける

これらの実践により、認知的柔軟性の向上と、それに伴う学習効率の改善が期待できます(個人的見解)。

将来への展望

私は将来、他者の能力開発を支援することに関心があります。そのために:

- 自身の認知能力の向上を継続する

- データに基づく観察と記録を続ける

- 他者の認知特性を理解する努力をする

- 効果的な支援方法を探求し続ける

しかし、現時点では私も学習者の一人であり、確立された方法論を持っているわけではありません。

注:以下で紹介する方法は一般的な自己理解や学習戦略の工夫としての提案であり、医学的・臨床的な診断や治療を目的としたものではありません。

結論:認知的ねじれが教えてくれたこと

個人的な発見のまとめ

2年以上にわたる診断と観察から、私は以下を発見しました:

- 16PersonalitiesでINTJ、心理機能でINTPまたはINTJという「ねじれ」

- 知識充足感による認知モードの切り替え現象(個人的観察)

- 感情機能(Fe/Fi)の一貫した低さ

- 環境要因による認知スタイルの形成

これらは一個人の経験と考察であり、普遍的な真理ではありません。しかし、認知的柔軟性の存在と、能力開発の可能性を示す一つの事例になるかもしれません。

MBTIの価値と限界

MBTIは完璧なツールではありませんが、以下の価値があると考えています:

価値:

- 自己理解のきっかけ

- 認知的多様性の認識

- 成長の可能性の発見

限界:

- 科学的妥当性の議論

- 固定的レッテルのリスク

- 誤用による害の可能性

読者へのメッセージ

本稿で紹介した「認知的ねじれ」や「知識状態による認知モード切り替え」は、私個人の経験に基づくものです。これが他の人にも当てはまるかは分かりません。

しかし、もし以下のメッセージが伝われば幸いです:

- 認知スタイルは固定的ではない可能性がある

- 能力開発の余地は誰にでもあるかもしれない

- MBTIは限界を決めるものではなく、可能性を探るツール

- どのタイプも等しく価値があり、知的能力とは無関係

行動への招待

本記事を読まれた方には、ぜひ以下を試していただきたいと思います:

- 複数のMBTI診断を異なる時期に受けてみる

- 自分の認知パターンを日常的に観察する

- 苦手な認知機能に関連する活動に挑戦する

- 結果を記録し、変化を追跡する

小さな変化でも、それが認知的柔軟性向上の第一歩となるかもしれません。完璧を求めず、継続的な観察と実験を通じて、あなた自身の「認知的ねじれ」を発見してください。

私自身、まだ能力開発の途上にあります。認知的柔軟性を高め、より効果的な学習と成長を実現するために、今後も探求を続けていきます。

最後に:天才は後天的に作れるか

私のブログ全体のテーマは「天才は先天的ではなく後天的であり、訓練によりなることができる」というものです。MBTIの認知的ねじれ現象は、この可能性を示唆する一つの現象かもしれません。

認知モードが状況に応じて切り替わるなら、それは訓練により最適化できる可能性があります。固定的な「タイプ」ではなく、柔軟で適応的な認知システムとして自己を捉えることで、新たな成長の道が開けるかもしれません。

ただし、これはあくまで仮説であり、希望的観測を含んでいます。確実なことは、試してみなければ分からないということだけです。

付録:実践的リソース

診断ツールについて

本稿で言及した診断ツールは、それぞれ異なる理論的背景を持ちます:

- 16Personalities:最も普及している無料診断、ビッグファイブベース

- 各種心理機能診断:ユング理論ベース、認知機能を詳細分析

複数のツールを使用することで、多角的な自己理解が可能になります。ただし、どれも完璧ではないことを理解した上で使用してください。

重要な注意事項

本稿で扱った内容について:

- 個人的な経験と考察に基づくもの

- 科学的に実証されたものではない

- 効果を保証するものではない

- 専門的な診断や治療の代替にはならない

公式MBTI®との関係:

本稿で紹介した診断ツールは、The Myers-Briggs Companyが提供する公式のMBTI®とは無関係です。公式の診断は認定専門家を通じて実施されます。

認知的ねじれは矛盾ではなく、柔軟性の現れかもしれません。この視点が、読者の皆様の自己理解と成長の一助となることを願っています。

参考記事:IQと認知機能の向上に関する記事一覧

注:以下は本記事の理解を補足するための参考資料です。各記事は追加の学習に役立ちますが、本記事の価値はリンクに依存していません。

IQの統計学的理解

MBTIと認知機能を理解する上で、IQの統計学的構造を知ることは重要です。以下の記事では、知能指数の仕組みを数学的に解説しています。

- IQスコアとは何か?知能指数を統計で読み解く|平均・標準偏差・偏差値の徹底解説

IQスコアの統計学的構造を、平均・分散・標準偏差から分析。認知機能の測定における数値の意味を理解できます。 - IQを統計的に読み解く ― 上位2%の真の構造とは?【第2部】

高IQ者の統計的位置づけを理解することで、認知能力の分布と自己の位置を客観的に把握できます。

高IQ団体と認知能力の評価

認知機能の発達レベルを客観的に評価する方法として、高IQ団体の入会基準が参考になります。

- 高IQ団体「MENSA」受験記―構造と思考の記録―

MENSA入会までの過程から、認知能力評価の実際を理解。MBTIとは異なる角度からの能力測定方法を知ることができます。 - IQテストの種類と高IQ団体への入会方法 ― 構造から見る分類と戦略

様々なIQテストの特徴を理解し、認知機能の多面的評価方法を学べます。

認知機能の訓練方法

MBTIで特定した認知機能を実際に強化する具体的方法論です。

- GFS-NUM-001:漸化式からはじめる数列問題入門

Ti(内向的思考)機能を強化する論理的思考訓練の実践例。数学的構造の理解を通じた認知能力向上法。 - GFS-NUM-002: 数列を”群”で読むという試み

Ni(内向的直観)機能を活用したパターン認識能力の開発。複雑な構造を統合的に理解する訓練法。 - 本当に意味のある脳トレとは何か? ― 教養と思考の再構築

言語学習を通じた総合的な認知機能強化法。Ne(外向的直観)やSi(内向的感覚)の発達にも有効。 - IQを高める語学学習の具体的手法

認知タイプ別の学習戦略。MBTIの認知機能に応じた最適な学習方法の選択。

高IQ者の認知特性と能力開発

高度に発達した認知機能の特徴を理解し、目指すべき方向性を明確にします。

- IQテストから紐解く「高IQ者の特徴」──誰でも到達可能な高IQ者への道標

WAISの4指標とMBTI認知機能の関連性。後天的な能力開発の可能性を実証。 - 高IQ者が果たすべき本質的役割とは何か ——『抽象』から『翻訳』へ

高度な認知機能の社会的活用法。Ti-Niの統合による洞察を、Te-Feで他者に伝える重要性。 - “頭の回転が早い”の正体とは?――WAISでは計測されにくい重要な能力

認知機能の切り替え速度と柔軟性。本記事のテーマである認知的柔軟性の別側面。

創造性と認知機能の統合

MBTIの認知機能を創造的成果につなげる方法論です。

- IQのその先にあるもの —— 群論で紐解く創造力の正体

Ne(外向的直観)とNi(内向的直観)の相互作用による創造的飛躍の仕組み。 - 天才と常人をわける決定的な違い ― 群を抜いた好奇心とIQの相乗効果

認知機能の発達に不可欠な好奇心の役割。すべての認知機能を活性化させる原動力。

AI時代の認知能力開発

現代において求められる認知機能の在り方を探求します。

- ChatGPTにIQを聞いてみた?――AIの”よいしょ現象”が示唆するもの

AIによる認知能力評価の限界と、真の能力開発の重要性。 - AI時代に求められる”瞬発的知性”とは? ── 持久型から瞬発型へのシフト戦略

認知モードの瞬時切り替え能力。本記事で扱った認知的柔軟性の実践的応用。

認知機能向上の実践的戦略

日常生活で実践できる認知機能強化の具体的方法です。

- 潜在意識を書き換える|負のスパイラルから抜け出す私の実践記録

認知パターンの根本的改善。固定化された思考様式からの脱却方法。 - 知性を高める者は、まず休む ― IQと神経回復構造の関係性に関する実体験的考察

認知機能の最適化に必要な休息戦略。疲労による認知モード切り替え能力の低下を防ぐ。 - 目標を圧倒的に達成する「ステルス努力戦略」-情報管理と神経科学に基づく成功設計図

認知機能開発における目標設定と達成戦略。メタ認知を活用した自己管理法。 - 良い習慣が、天才をつくる ― 1%の改善が生む複利効果とIQ向上への実践的戦略

認知機能向上の習慣化。継続的な成長を支える日常的実践法。

総合的な認知能力論

認知機能開発の哲学的・実践的基盤となる考察です。

- 最終的に頼りになるのは自分の脳である

外部ツールに頼らない認知能力の重要性。MBTIを超えた本質的な知的体力の構築。

これらの記事と本記事を組み合わせることで、認知機能の理解から実践的な能力開発まで、体系的な知識を構築できます。MBTIはあくまで出発点であり、真の目的は後天的な知性獲得にあることを忘れずに、継続的な成長を目指してください。

コメント