はじめに

「IQテスト」と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、具体的にどのような問題が出題され、スコアがどのように算出されるのかを正しく理解している人は意外と少ないものです。

この記事では、代表的なIQテストを分類し、それぞれが高IQ団体の入会条件とどのように関係しているのかを整理します。

さらに、過去記事で解説した統計の基礎(Zスコアや標準偏差)にも触れながら、スコアの仕組みを補足します。基礎を押さえることで、受験や入会条件をより明確に理解できるようになります。

IQテストの分類(入会ルートに基づく視点)

高IQ団体に入会するためには、まず自分のIQスコアを客観的に示す必要があります。その方法は大きく3つに分けられます。

A. 団体独自テスト型

団体独自テスト型は、その団体が自ら設計した問題を解く方式です。代表例としてはMENSAの会場試験や、Gifted Eyes(CAMS)などが挙げられます。内容は非公開ですが、MENSAノルウェー支部が公開しているサンプル問題から推測すると、特定分野に焦点を当てた出題が多く、比較的対策しやすい形式であると考えられます。

重要な注意点:実際の問題文や解答を公表することは公平性の観点から禁止されています。準備はあくまで公開されているサンプルや一般的な思考トレーニングを活用してください。また、これらのテストは医学的な知能検査ではありません。たとえばMENSAの入会テストに合格しても、それは「その団体独自の基準を満たした」ことを示すにとどまり、必ずしも「特定のIQ値を超えている」と医学的に証明されるわけではありません。

MENSA会場試験の具体的な流れや準備の考え方については、体験記で詳しく解説しています。

MENSA受験記(準備〜合格通知まで)

B. 心理士実施型(公認知能検査)

心理士実施型は、世界的に公認されている知能検査(WAIS-IV、WISC-IVなど)を用いる方式です。臨床心理士や公認心理師が一対一で実施するため、信頼性と精度が非常に高いのが特徴です。言語理解・知覚推理・作動記憶・処理速度といった多分野を総合的に評価し、IQ値が算出されます。

利点:

・世界的に通用する標準化テストであること

・多角的に測定されるため、より全体像を反映したスコアが得られること

・このテストによって得られたIQ値は信頼性が高く、公的にも説得力を持つこと

難点:

・受験には専門家の確保が必要で、必ず予約が必要になること

・希望してもすぐに受けられるとは限らず、数ヶ月待ちになることが多いこと

・費用が数万円単位になるケースがあり、金銭的負担が大きいこと

そのため、この方式は「信頼性の高いIQ値を正式に残したい」「複数の団体で活用できる証明が欲しい」と考える人に適しています。

※WAISに関する詳しい考察は別記事で扱います。

C. ハイレンジテスト型(民間の超高難度テスト)

ハイレンジテストは、民間の作成者による超高難度の知能テストです。多くはネット上に公開されており、時間無制限のものが中心ですが、一部は時間制限付きの形式も存在します。解答を作成したら作成者にメールで送信し、採点費用を添えて提出します。後日、採点結果とスコアが返信される仕組みです。

特徴:

・出題は特定の分野に偏っていることが多い(数列・図形・言語など)。複合型も存在する。

・形式は無制限が中心だが、テストにより制限時間がある場合もある。

・WAISで120程度でも、ハイレンジでは160以上と評価されるケースがある。これは分野の偏りや統計的な算出方法による影響と考えられる。

・提出回数に制限があり、多くは2回まで。1回のみのものもあり、3回以上は非公式扱いになる場合がある。

注意点:

・医学的根拠や臨床的妥当性はない。

・「高IQ団体の入会審査に利用される指標のひとつ」であり、公認心理検査とは位置づけが異なる。

・クイズ的な性格も強く、楽しみながら構造を探るものとして活用するとよい。

そのため、ハイレンジテストは「極限的知性の挑戦を楽しみたい」「海外の高IQ団体に関心がある」という人に適しています。正式なIQの証明ではなく、あくまで趣味的・探究的な位置づけとして理解してください。

まとめ ― 入会ルート3分類の特徴

ここまで見てきたように、高IQ団体への入会ルートは大きく3種類に整理できます。

| 分類 | 主なテスト形式 | 特徴 | 向いている人 |

|---|---|---|---|

| A. 独自テスト型 | MENSA会場試験、CAMS(Gifted Eyes) | 団体独自の基準で判定。合否は後日通知が一般的。 医学的根拠はなく、内部基準に基づく。 |

まず挑戦してみたい人、手軽さを重視する人 |

| B. 公認心理士型 | WAIS、WISC など | 世界的に公認された検査。多領域を厳格に測定。 信頼性が高いが、予約〜実施まで時間と費用がかかる。 |

信頼性を重視する人、複数団体への応用を考える人 |

| C. ハイレンジ型 | CTMU、SLSE、MAT など | 超高難度の民間テスト。無制限が多いが制限ありも存在。 統計的算出で高いIQが出やすいが、医学的根拠はない。 |

極限的挑戦を楽しみたい人、海外団体に関心がある人 |

※一部の団体(例:HELLIQ)は複数の入会手段を認めています。Cの試験だけでなく、Bの心理士検査のスコアでも入会可能な場合があります。

※各団体の条件は変更されることがあります。提出回数制限や入会基準を含め、必ず最新情報を公式サイトで確認してください。

※IQスコアの算出方法(平均・標準偏差・Zスコアとの関係)については以下の記事で解説しています:

まとめ+実践:

まずは興味のある高IQ団体の公式サイトを1つ開き、入会条件とテスト形式を確認しましょう。A・B・Cのうち自分がどのルートを選ぶかを1つ決めるだけで、次の行動が明確になります。

IQテストにおける主要3分類

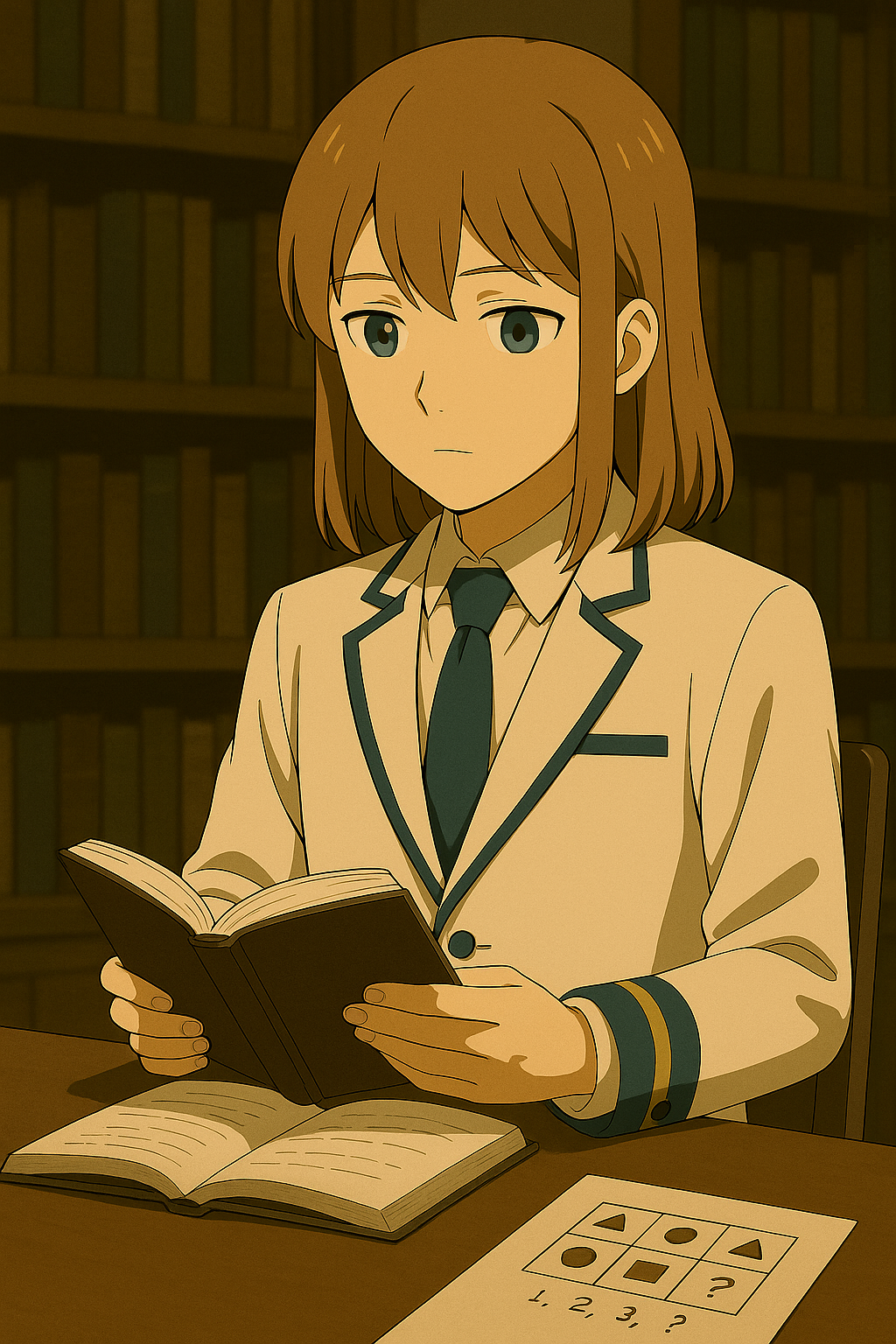

IQテストの問題は、大きく次の3つのカテゴリーに分類されます。

- 図形(Figural Reasoning)

- 数列(Numerical Reasoning)

- 言語(Verbal Reasoning)

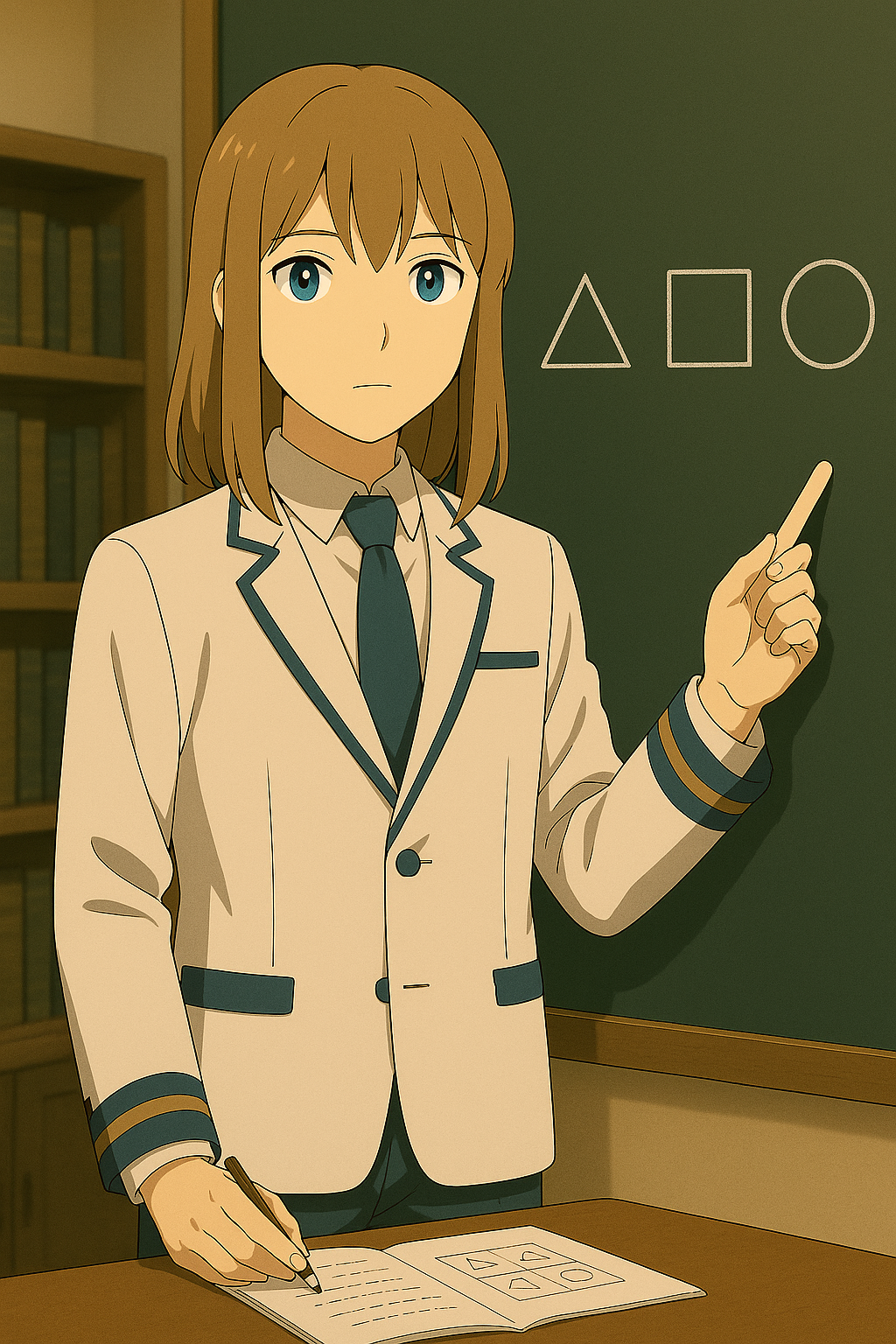

図形推論(Figural Reasoning)

図形に含まれる要素の変化や法則性を見抜く力が問われます。

例題:

▲ → ■ → ● → △ → □ → ?

正解:○

解説:

図形の「角の数」が順に減ったり増えたりしています。

- ▲(三角:角3つ)

- ■(四角:角4つ)

- ●(円:角0)

- △ → □ → ○…と繰り返す構造

その他の典型例:

- 図形が90度ずつ回転していく

- 中央の点が1 → 2 → 3…と増加

- 配色(白と黒)が交互に反転

数列推論(Numerical Reasoning)

数字の並びから法則性を見抜いて、次の値を推論します。

例題: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ?, 8

正解:7

解説: 1ずつ増える数列です。

言語推論(Verbal Reasoning)

語の意味関係や共通概念を用いた問題です。以下の2形式が代表です。

【形式A】共通概念導出

例題:「リンゴ」「バナナ」「みかん」

正解:果物

解説: 複数語に共通する上位概念を見抜き、グループ名を導きます。

【形式B】アナロジー(A:B = C:?)

例題:「太陽:昼 = 月:?」

正解:夜

解説: 関係性の構造(時間帯を象徴する存在)を保ちながら類比を導きます。

補足:本質は“構造”の読み取りである

これら図形・数列・言語という分類を越えて、すべての問題に共通するのは、

「ルール・法則・関係性」という構造を発見し、抽象化して適用する力

もちろん、文化や言語に依存しない形式が理想とされる一方、ある程度の“知識的前提”が要求される場面もあります。

ただし、この分類に例外があったとしても、8割以上の問題はこれらの構造的枠組みに収まるということは重要な指針です。

IQテストに知識は必要か? ― 思考力と文化的背景のあいだで

IQテストというと、一般的には「知識ではなく思考力を測るもの」と説明されることが多いです。

確かに、多くのテストでは文化的・言語的な偏りをできるだけ避け、構造を理解する力や推論力を中心に評価しようとしています。

しかし、「知識を問わないはずのテストで、本当に知識は不要なのか?」という問いは残ります。

感覚で解けても、説明には言語がいる

ある問題が直感的に解けたとしても、その理由を他人に説明しようとすると、言葉の力がどうしても必要になります。

例えば、図形や言葉の類推問題では「なんとなく正解がわかった」だけでは不十分です。

「なぜその答えになるのか」を説明するには、抽象的な概念を扱う言語的な道具が欠かせません。

これは一般常識を丸暗記する知識とは異なり、構造を理解して表現するための基礎的な言語力だといえます。

知識ではない“知識”がある

IQテストでは、文化的背景に強く依存する知識――たとえば:

- 地名や歴史、時事問題

- 特定文化に特有の常識や言葉

といったものは排除される傾向にあります。

それでも「リンゴ・バナナ・みかん」→「果物」のような問題では、生活に根ざした語彙や共通認識が前提となります。

これは単なる暗記ではなく、“共有された世界観”に近いものです。国や文化が変われば、その共有は大きく異なる可能性もあります。

結論として

IQテストは知識そのものを測る試験ではありません。

しかしながら「知識がまったく不要」というわけでもありません。

- 文化的な偏りはできるだけ排除されるべきであること

- それでも、構造を理解して説明するためには一定の言語力や概念的知識が不可欠であること

この二重性を理解することが、IQテストの本質を正しく捉えるうえで重要です。

実践ステップ:

今日からできることとして、身近な物事を「なぜそう呼ぶのか」「どの概念に属するのか」と言葉で説明してみましょう。

たとえば「りんご・バナナ・みかん」を見て「果物」とまとめるだけでなく、「食用の植物で、種子を持つ果実」と言葉にして整理する練習です。

こうした小さな積み重ねが、思考と言語を結びつけ、IQテストだけでなく学習全般に役立ちます。

まとめ

本記事では、IQテストと高IQ団体の入会ルートを大きく3種類に分類しました。

- A. 団体独自テスト型(MENSAやCAMSなど)

- B. 公認心理士実施型(WAISなど)

- C. ハイレンジテスト型(民間の超高難度テスト)

さらに、IQテストの問題形式を「図形・数列・言語」の3分類で整理し、

「知識は不要とされつつも、概念的知識や言語力は不可欠である」という本質を確認しました。

結局のところIQテストは、「構造を発見し、抽象化し、再現する力」を測定しています。

そしてその力を発揮するためには、思考を言語化する知識が土台となります。

だからこそ、日常の中で「なぜそうなるのか」を意識的に説明する習慣を取り入れてください。

それが、天才性を後天的に鍛え上げる第一歩となります。

コメント