アイデアが浮かぶ条件とは?

――スキーとおでんと東方妖々夢から学ぶ“ひらめき”のメカニズム――

はじめに:会話から始まった気づき

以前の記事では、「オンとオフをはっきりさせることの重要性」について考察しました(前回の記事はこちら)。

今回はその“オフ”に焦点を当て、創造性がどのように生まれるのかを探っていきます。

「スキーは夏にうまくなるっていう話、知ってる?」

ある日、職場の同僚がそう話しかけてきました。私は最初、何を言っているのかよく分かりませんでした。スキーは冬のスポーツです。夏に滑ることはできない。けれど彼は続けました。

「冬にスキーして、夏は滑れないけど、その間に体に蓄積された経験が整理されて、次のシーズンになったら急にうまくなるってこと」

その瞬間、私は“ある感覚”を思い出しました。そして、それはまるでおでんの話のようだ、と彼が言うのです。

「おでんって火をかけ続けて煮るものだと思ってたけど、違うんだよ。温めたら火を止めて、余熱でじっくり味をしみこませるんだ」

この二つの例――滑っていない間に上手くなるスキー、火を止めてから完成するおでん――は、ひとつの共通点を持っていました。

“手放した時間”こそが、上達と完成をもたらす。

そして私は気づきました。これは脳科学でいう「デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)」の働きと関係しているのではないか?と口にしたところ、同僚はすぐに反応しました。

「そう、それ!」と彼は続けて言いました。「まさに、DMNのことを言ってた。意識していないときにこそ脳が勝手に整理してるっていうあれ」

この一言で、私たちの間でさらに話が盛り上がりました。そこから、話は創造性やひらめきに関する考察へと広がっていきました。

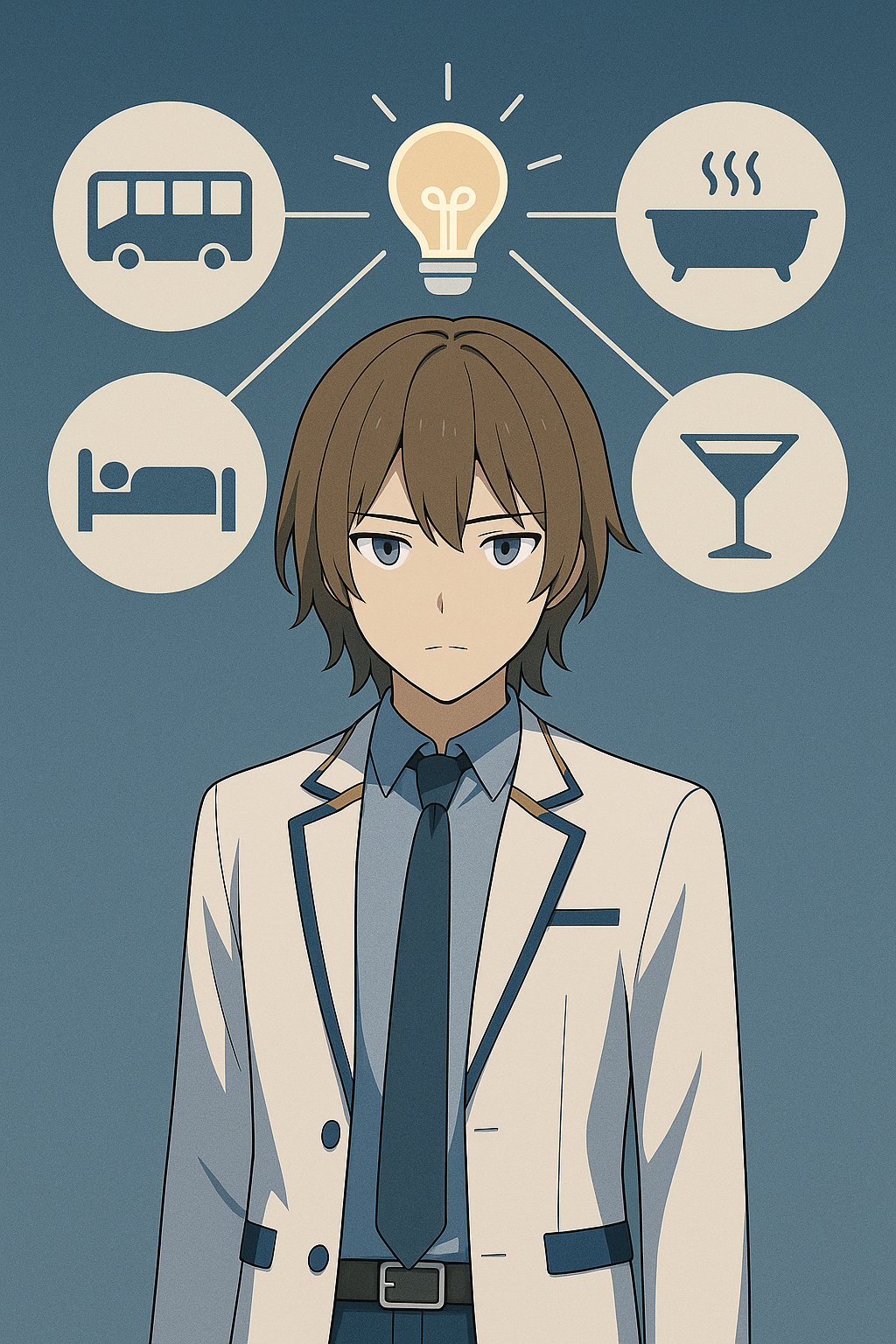

4つのB:アイデアが生まれる“環境”

創造性やひらめきが生まれる条件として、よく語られるのが「3つのB」、そして樺沢紫苑氏が提唱した「4つのB」です。

- Bus(バス)

- Bath(風呂)

- Bed(ベッド)

- Bar(バー)

この4つのBは、いずれも脳が意識的な集中から離れている状態を示しています。これはまさに、DMNが活性化しやすいタイミングと一致しています。

4つ目のB「Bar」は本当なのか?

「アイデアが浮かぶ場所」としてよく挙げられるのが、3つのBです。

- Bus(バス):通勤中や散歩中など、移動中にふとひらめく

- Bath(風呂):入浴中に思考がゆるみ、いい案が浮かぶ

- Bed(ベッド):寝る前や起きた直後にアイデアが降ってくる

これらについては、「あるある」と感じる人も多いでしょう。私自身も、散歩中や湯船につかっているとき、就寝前にアイデアがふと浮かぶ経験を何度もしています。

そして最近では、私自身も瞑想を習慣に取り入れ始めたばかりです。

驚いたことに、静かな時間に“ふっ”とアイデアが降ってくる感覚が明らかに増えてきました。意識を集中から解放し、ただ存在するだけの状態に入ると、脳の奥底からなにかが浮かび上がってくるのです。

しかし、「Bar」についてはどうでしょうか?お酒を飲んでいるときに、果たして創造的なアイデアなど出てくるものなのか?

正直、最初は私も半信半疑でした。けれど、実は“Bar的状態”から生まれた創作の、非常に有名な実例が存在します。

【Bar】“ティアオイエツォン”と、酔いに宿る創造

創造性とは、努力や集中の先にあるものではなく、時に「手放された意識」から自然に現れるものです。

その象徴的な例として、同人ゲームシリーズ『東方Project』(上海アリス幻樂団)を手がけるZUN氏による楽曲『ティアオイエツォン(Withered Leaf)』があります。この曲は、『東方妖々夢』のステージ2ボス「橙(チェン)」のテーマ曲です。

ZUN氏はこの曲について、次のように語っています(出典:ゲーム内「Music Room」より)。

橙(チェン)のテーマです。元気な妖怪少女のイメージで作曲しました。何の迷いも無くアドリブ的に作曲した曲です。あんまひねった事すると、狙いすぎておかしくなる事が良くわかったので(汗)、即興的に弾いたメロディで創ってみました。それはもうお酒を大量に嗜んで…これはこれで自分に素直な曲です(^^;

補足:三上と3B

実は中国にも、日本の「3B」に相当するような“ひらめきの場所”に関する古典的な概念があります。宋代の学者・欧陽脩(Ouyang Xiu)が述べた「三上(さんじょう)」です。

「余平生所作文章,多在三上:乃馬上、枕上、厠上也」

- 馬上(ばじょう):馬に乗っているとき(=移動中)

- 枕上(ちんじょう):枕元でぼんやりしているとき(=就寝時)

- 厠上(しじょう):トイレで一人になっているとき(=思考の孤独空間)

これは現代で語られる「Bus・Bed・Bath」と見事に一致しており、創造性は古今東西を問わず、“リラックスして一人になれる場”で育まれてきたことがわかります。

ニコラ・テスラと「受信する脳」

Nikola Teslaの話を通じて、私たちの対話はさらに深まりました。そして最終的に、私たちは一つの結論に至りました。

だからこそ、瞑想はすべきなのだ。

頭であれこれ考え続けるよりも、一度意識を手放し、脳が整理しやすい状態をつくる。

それによってアイデアは“降ってくる”。それがスキーやおでんのような、時間を味方につける成長や創造の鍵だと確信しました。

ここで紹介するNikola Teslaの言葉は、近年インターネット上で広く流布されているものであり、本人の著作や一次資料からの直接的な出典は確認されていません。そのため、正確な発言かどうかには注意が必要ですが、創造性を“受信”と捉える視点として非常に示唆に富んでいます。

“My brain is only a receiver. In the Universe there is a core from which we obtain knowledge, strength and inspiration.”

「私の脳は単なる受信装置にすぎない。宇宙には、私たちが知識や力、インスピレーションを得る中枢が存在する」

まとめ:手放すことで得られる“降ってくる”状態

私は現在、瞑想を習慣として取り入れ始めたばかりです。こうして書いているこのブログの執筆にも、創造性を必要とする場面は多くあります。

今後、もし行き詰まりを感じることがあれば、ここで挙げたような「手放す時間」や「DMN的状態」を意識的に取り入れることで、突破口を見つけていきたいと考えています。

スキーが上達するのは、滑っていない夏かもしれない。

おでんがおいしくなるのは、火を止めたあとかもしれない。

そしてアイデアが浮かぶのは、集中を手放し、意識が緩んだ瞬間かもしれない。

- Bus:歩いているとき

- Bath:湯船につかっているとき

- Bed:寝る前・起きた後

- Bar:雑談と酩酊のあいだ

私たちが構えず、開いているときにこそ、創造性は“降ってくる”のです。

だからこそ、意識的に“手放す時間”を持つこと。

それが、現代における最も強力なアイデア創出法なのかもしれません。

このブログ「Acquired Intelligence」は、こうした“降ってくる構造”を含めて、知性を習慣と構造で再現可能にする実験場です。

私自身が試し、手放し、受け取り、また試す──その螺旋の記録として、今後も残していきます。

実はこの記事の舞台裏

実はこの記事は、リラックスした時間に同僚との会話とZUN氏の作曲エピソードを思い出し、一気呵成に書き上げました。

参考資料

- 樺沢紫苑(2018)『学びを結果に変えるアウトプット大全』サンクチュアリ出版

- 東方妖々夢 ~ Perfect Cherry Blossom(ZUN)

- 欧陽脩(宋代)『帰田録』巻二(三上:馬上・枕上・厠上)

- 参考音源:ティアオイエツォン(YouTube)

コメント