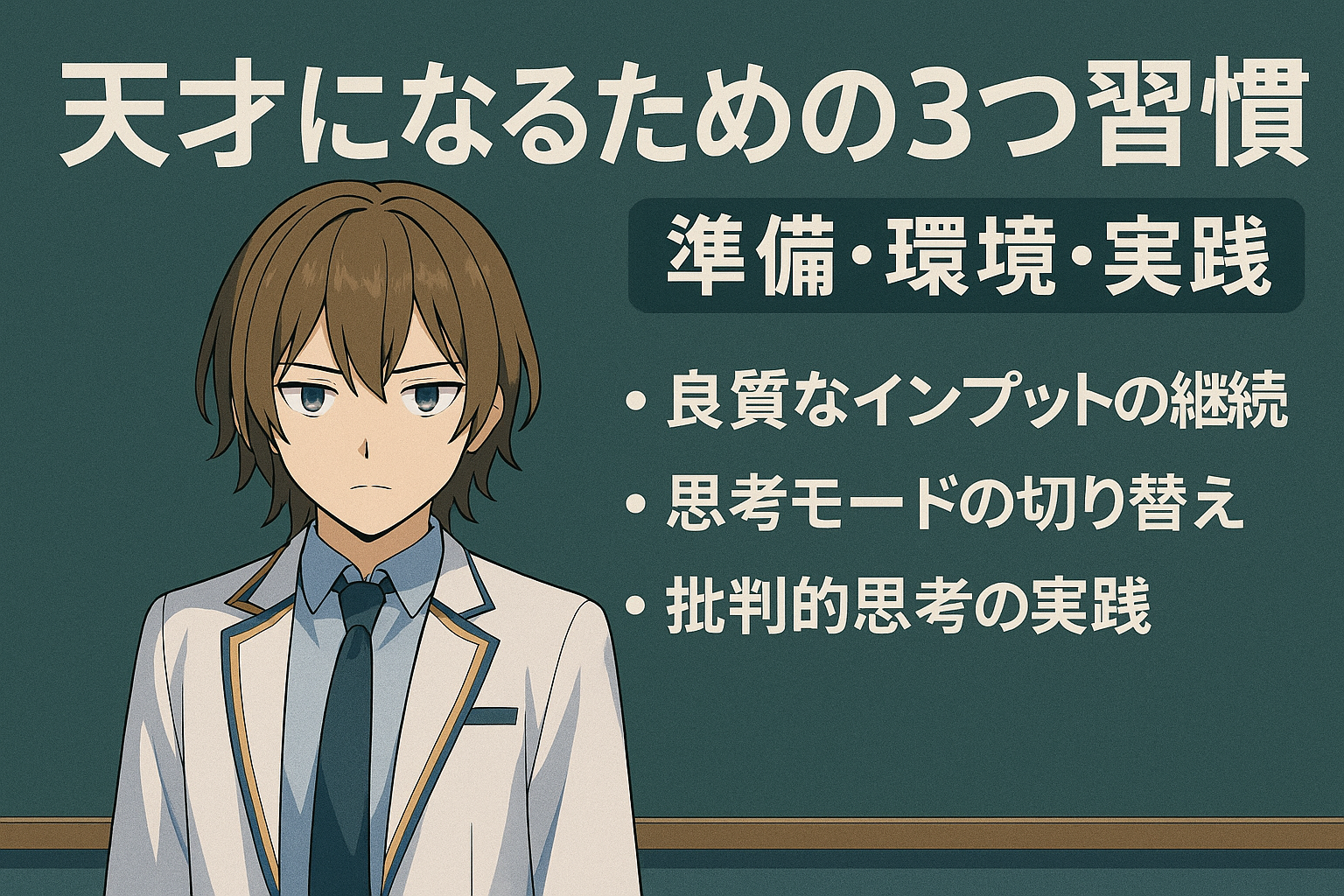

天才になるための3つの習慣:準備・環境・実践

はじめに:天才とは、才能ではなく習慣である

「天才」と聞くと、生まれつきの資質を持った特別な存在という印象を抱く人も多いかもしれません。

しかし私は、脳科学や認知心理学、創造性研究などを学び実践する中で、むしろ天才とは習慣によって形成される存在だと捉えるようになりました。

天才とは、生まれではなく、習慣によってつくられる。

この記事では、私自身が実験的に取り入れ、効果を感じている再現可能な3つの知的習慣をご紹介します。

習慣1:良質な情報を大量にインプットする(準備)

インプットなしに、思考は成立しない

私は、深い思考や創造的な発想は、必ず情報の蓄積の上に築かれると考えています。「これは本当にそうなのか?」「なぜそう言えるのか?」と問うためには、他者の視点や知識体系に触れている必要があると実感しています。

情報の質を見極める力

粗雑な情報ばかりを摂取してしまうと、物事の真贋が曖昧になり、思考そのものの精度が下がっていく感覚があります。そのため、私はインプットの段階で「誰が、どのような立場で語っているか」を重視しています。

インプットとは“準備”であり、素材の質がすべてを決める。

A × B / Cの法則:創造性の構造を再定義する

編集者・菅付雅信氏は、著書『インプット・ルーティン』の中で、次のような創造の構造を提案しています。

A × B / C = 創造的成果

- AとBは既存の知的素材

- Cは膨大なインプット

この式は、私たちが新しいアイデアを生み出す際に、どれだけ多くの情報を脳内で統合し直せるかが鍵であることを示していると私は理解しています。

習慣2:思考モードを最適化する(環境)

脳には2つの思考モードがある

私は日々の自己観察から、脳の活動には大きく2つの異なるモードがあると実感しています。

| モード | 働き |

|---|---|

| 集中モード(Task-Positive Network) | 意識的な問題解決・計画・分析 |

| 拡散モード(Default Mode Network) | 無意識的な統合・内省・ひらめき |

この2つを意図的に切り替えることで、思考が「持続する力」と「跳躍する力」の両方を得ると私は考えています。

中途半端な思考は最も非効率

思考とは、“やる”か“やらない”かである。中途半端は最も非効率である。

オン状態:思考を限界まで集中させる

私にとってオン状態とは、単に「考えている」だけでなく、脳の出力を一点に集約し、課題の構造を徹底的に掘り下げるフェーズです。

- 集中時間を明確に決め、タイムブロックで管理する

- 「このセッションで何を突破したいか」を一文で書き出す

- 既存の枠組みを疑い、「そもそもこの問いの前提は妥当か?」と再構成する

このようにオン状態とは、単なる注意集中ではなく、構造的かつ高密度な思考の連続だと感じています。

オフ状態の効能:思考を手放すことの価値

考えることと、考えないことの切り替えが、知性のエンジンを回す。

私は、サウナや散歩、瞑想の時間を「無意識の編集室」として位置づけています。思考をいったん停止した後に、ふとしたタイミングで思わぬ着想が浮かぶという体験を何度も重ねてきました。

習慣3:構造を理解し問い続ける批判的思考(実践)

私は、ただ情報を受け取るだけでなく、「本質に迫る問いを立てる力」が創造性の源泉であると考えています。

- これは本当に最適解か?

- なぜそう言えるのか?

- 逆の視点はないか?

- 自分ならどうするか?

批判的に受け止めつつ、自分なりの解釈を通じて、新たな知的出力につなげていく――この繰り返しが思考の核心だと私は思います。

型破りは型を知ってこそ可能であり、型を知らずに破るのは型無しである

私の実践例:3つの習慣を日常に落とし込む

【準備】良質なインプットの継続

学習法や潜在意識、認知科学の書籍を中心に読み、以下の問いを持って進めています。

- この本の先にある知見は何か?

- 次に読むべき関連分野はどこか?

【環境】思考モードの切り替え設計

サウナや瞑想を取り入れ、思考の空白時間を意識的に確保しています。

【実践】問いを立て、思考を深める

情報に触れた際、「本当に最適解か?」「本質は何か?」と自問。批判から発想を展開するプロセスを重視しています。

まとめ:知性は、習慣によって鍛えられる

天才とは、生まれつきの資質ではなく、「習慣的な選択と実践の集積」である。

- 質の高い情報を戦略的にインプットする(準備)

- 脳のモードを切り替えて使い分ける(環境)

- 常に問いを立て、再構成する(実践)

これらの習慣は特別な才能を必要とせず、誰でも日常に取り入れることで再現可能な実践知です。

私自身も、この3つの習慣を継続しながら、思考の質と深さを少しずつ高めていけるよう努めてまいります。

知性は一度きりの習慣で完成するものではなく、問いと検証を繰り返す螺旋の中で育ちます。

このブログ「Acquired Intelligence ― 螺旋思考が誘う限界超越の序章」では、私自身の習慣実験を通じて、そのプロセスを構造化し、誰でも再現できる形で提示し続けます。

参考文献

- 菅付雅信(2024)『インプット・ルーティン 天才はいない。天才になる習慣があるだけだ。』ダイヤモンド社

コメント