【MBTI】認知行動と心理機能は相容れない(前編)

―INTJとINTPの診断ズレが示す、理論的な分断と自己認知の限界―

はじめに:MBTI解説動画に潜む“理論のすり替え”

最近、YouTubeやSNSなどでMBTIの解説動画やコンテンツを多く見かけるようになりました。とくに人気を集めているのが、「16Personalities」をベースにした診断結果の解説やタイプ別特徴の紹介です。

しかし、それらを見ていて私は一貫性に欠ける説明が多いことに違和感を覚えました。

「16Personalitiesをベースにしています」と言いながら、説明の中では心理機能(cognitive functions)を用いて話を進めているのです。

これは、2つの理論を混同しているという深刻な問題を含んでいます。

本稿はこの問題を論理的に整理するため、二部構成とします。

- 前編:診断結果から“ねじれ”が起こる実例を紹介

- 後編:その原因と理論的な違いを検証

私の主張:MBTIは何をベースにしているかを明確にすべき

MBTIを語る際には、どの理論をベースにしているのかを明示し、混同しないことが重要です。

16Personalitiesでは、以下の指標に基づき、どちらの傾向が強いかによって16タイプが決定されます:

- 内向(Introversion)/外向(Extraversion)

- 直感(Intuition)/現実(Sensing)

- 思考(Thinking)/感情(Feeling)

- 判断(Judging)/柔軟(Perceiving)

- 自己主張型(Assertive)/激動型(Turbulent)(※補助的な独自指標)

一方、心理機能モデルでは、外向・内向 × 直観・感覚 × 思考・感情を組み合わせた8つの心理機能を用いて認知スタックを構築します。

MBTIとは:公式理論と独自派列の分裂

MBTI(Myers-Briggs Type Indicator)は、Carl Jungのタイプ論をもとにKatherine BriggsとIsabel Myersが開発した性格分類理論です。現在はMBTI協会(The Myers-Briggs Company)によって公式に管理されています。

しかし、16Personalitiesなどの診断ツールはこの協会とは無関係に独自開発されたものであり、理論的背景も異なります。

比較表:INTJの定義の違い

| モデル | INTJの特徴 | 重視している点 |

|---|---|---|

| 16Personalities | 冷静沈着な戦略家、計画的で目標志向 | 外面的な行動傾向・ライフスタイル |

| 心理機能モデル | Ni(内向的直観)を主機能とする洞察型 | 内的思考様式・認知プロセス |

つまり、同じ「INTJ」というラベルでも、指しているものがまったく異なるのです。

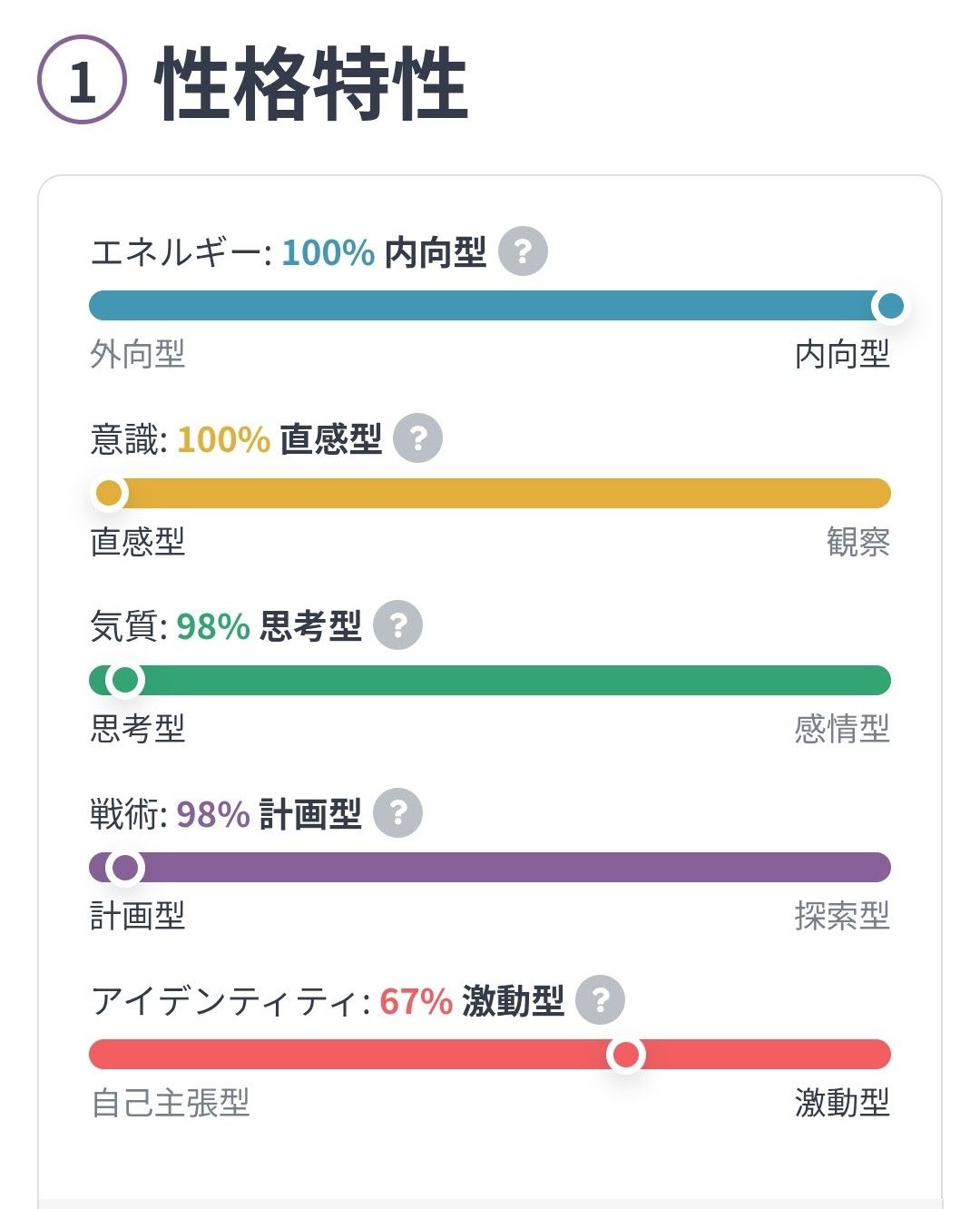

私の診断結果と16Personalitiesによる導出

私が16Personalitiesで診断されたタイプは、INTJ-T(激動型)でした。

このタイプは、以下の傾向から導かれます:

- 内向 > 外向

- 直感 > 現実

- 思考 > 感情

- 判断 > 柔軟

- 激動型 > 自己主張型

心理機能モデルによるMBTIの導出

心理機能モデルでは、8つの機能を以下のように捉えます:

| 機能 | 説明 | 口癖的表現 |

|---|---|---|

| Ne | 可能性を外に広げる | てことは、こういうのもアリじゃね? |

| Ni | 内面で直感的に洞察する | つまり…そういうことだよね |

| Se | 今この瞬間に反応する | うわ、これ超リアル!今やろう! |

| Si | 過去との一貫性を重視する | 前もこうだったし、今回もたぶんそう |

| Te | 結果重視で判断する | で?結論は?早く結果出そうよ |

| Ti | 論理と整合性を探る | いや、それって理屈合ってる? |

| Fe | 周囲との共感を優先 | あなたはどう思う?みんな大丈夫? |

| Fi | 自分の感覚に従って判断 | なんか、自分的にそれ違う気がするんだよね |

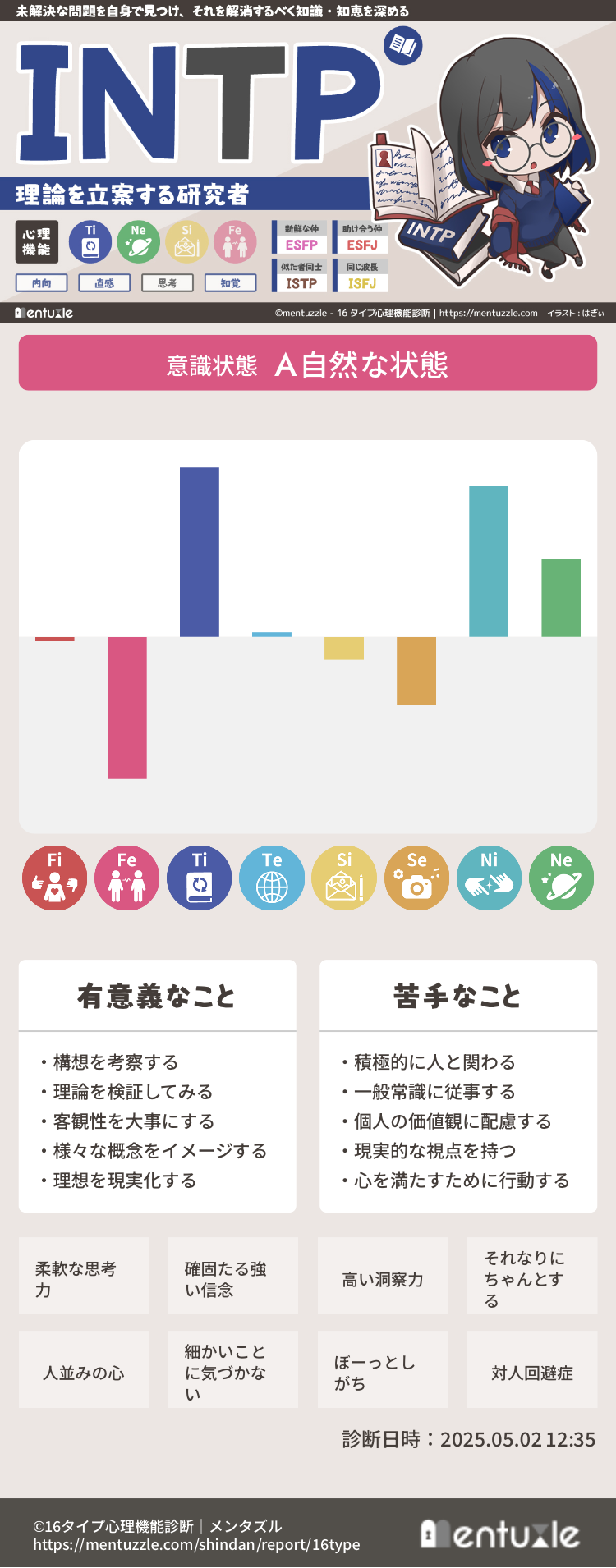

私の診断結果に基づくMBTIの導出

TiとFeのスコア差が最も大きかったため、主機能と劣等機能は以下のように決定されます:

- 主機能:Ti

- 劣等機能:Fe

補助機能として、Ne > Seだったことから、Neが補助機能に選ばれます。

→ 結果として、心理機能モデルではINTP型(Ti-Ne-Si-Fe)に該当します。

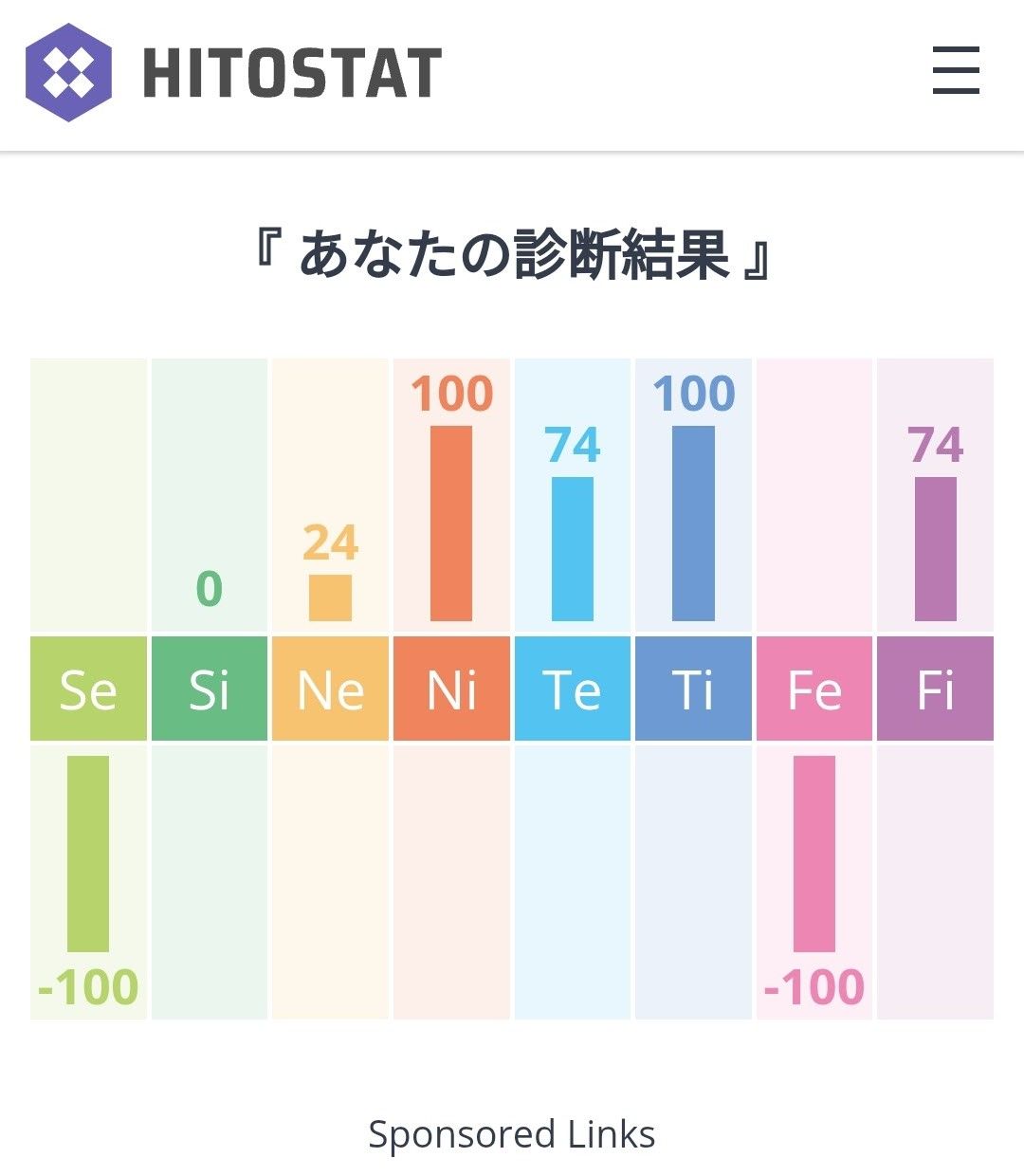

別診断(HITOSTAT)による稀な診断結果

HITOSTATでは、Ti-FeとNi-Seの両機能対において200ポイントの差が検出されました。

- Ti > Fe、Ne > Se → INTP型

- Ni > Se、Te > Fe → INTJ型

このように、2つの異なるタイプが理論的に導出可能な、非常に稀なケースでした。

前編のまとめ:理論の違いが“ねじれ”を生む

16Personalitiesでは行動傾向、心理機能では認知スタイルがベースとなっています。

この違いによって、同じ人物でも「INTJ」と「INTP」のように、診断がねじれることがあるのです。

実生活での応用視点

例えば学習やキャリア選択において、16Personalities型の診断は「外向的にどう見えるか」に基づく自己分析に役立ちます。

一方、心理機能型の診断は「頭の中でどのように思考を進めるか」を理解する助けになります。

この二つを明確に分けて活用することで、よりバランスの取れた自己理解が可能になります。

本稿の結論は明確です:

MBTIは何をベースにしているかを明確にして分けて考えるべきである

次回の後編では、このねじれがなぜ起こるのかをさらに掘り下げていきます。

【後編はこちら】

この考察の続きは以下の記事で詳しく解説しています。

【MBTI】認知行動と心理機能は相容れない(後編)

本記事の内容は、筆者が現在進めている「Acquired Intelligence ― 螺旋思考が誘う限界超越の序章」の構造発信においても重要なテーマのひとつです。

コメント