はじめに:ねじれた結果と本稿の目的

前編では、私自身がMBTI診断において「INTJ(16Personalities)」と「INTP(心理機能モデル)」という異なる結果を得たことを紹介しました。

後編では、このねじれがなぜ生じるのかを、両理論におけるINTJ・INTPの定義を比較したうえで、私自身の診断結果を再評価しながら考察します。

この“ねじれ”は単なる診断誤差ではなく、2つの理論が評価している軸の違いに起因する根本的な違いであると私は考えます。

そこで私は、それぞれの定義の仕方そのものが食い違いの原因になっているのではないかという仮説を立てました。

同じ言葉を使っていても、その背後にある理論構造が異なれば、結果の意味も大きく変わってきます。

“ねじれ”が生じたのは、私の特性の複雑さだけでなく、それぞれの理論が立脚している定義や評価基準そのものが異なっていたのではないかと感じました。

だからこそ、表面的な違和感を超えて、構造的な違いに着目するべきではないかと考えました。

補足:定義への立ち返りと思考の原点

私が大学で数学を学んでいたとき、「わからなくなったら定義に戻れ」と何度も教わりました。

定義をしっかり理解していれば、多少難解な問題でもそこから道筋が立てられる——そういう姿勢は、論理を扱う訓練として非常に有効でした。

今回MBTIに関しても、まさにこの「定義に立ち返る」姿勢が役立ちました。

そのため今回は定義に着目して違いを解き明かします。

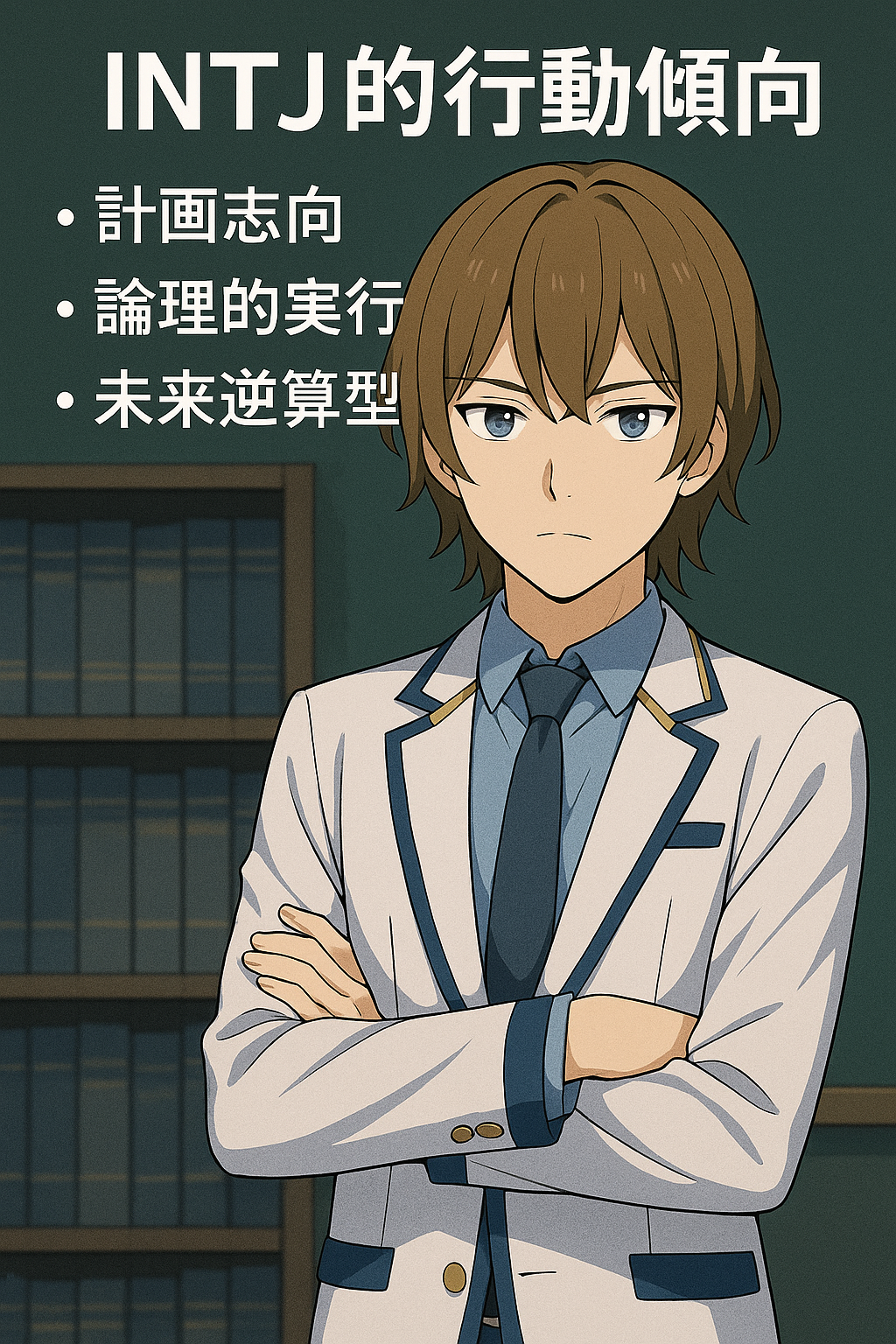

16PersonalitiesにおけるINTJとINTP

16PersonalitiesによるとINTJと INTPについて以下のように定義されています。

【INTJ(16Personalities)】

- 戦略的で計画的な問題解決型

- 長期目標を見据えて逆算思考を行う

- 自信と決断力をもって物事を推進する

【INTP(16Personalities)】

- 好奇心と柔軟な探究心をもつ理論家

- 仮説検証を通じて論理構造を構築する

- 現実世界よりも概念世界を好む傾向が強い

→ いずれも行動傾向・外面的スタイルを重視した記述

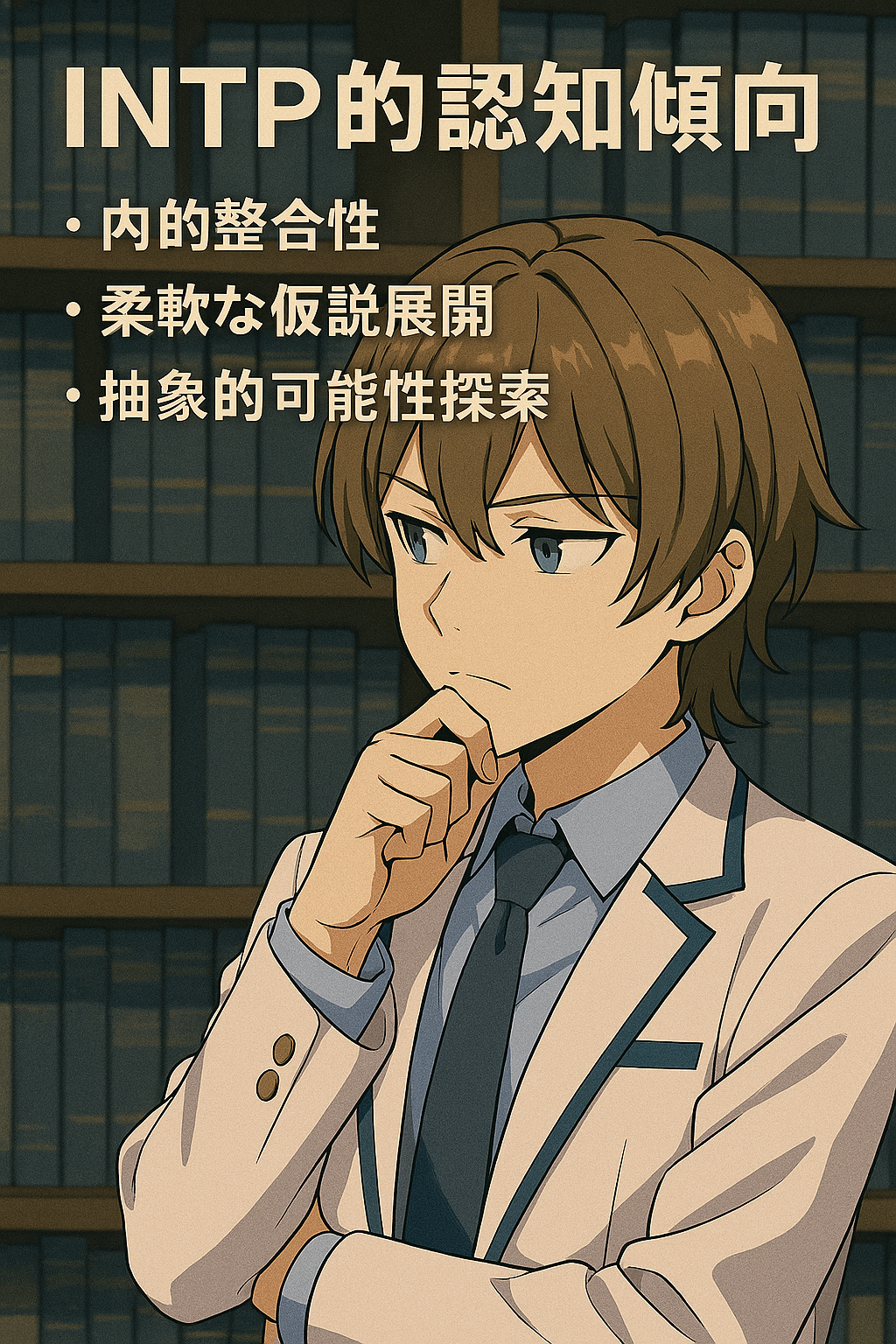

心理機能モデルにおけるINTJとINTP

心理機能モデルでは、MBTIタイプは「主機能・補助機能・第三機能・劣等機能」の4つの心理機能によって構成され、情報の認知と判断における内的傾向を明らかにします。

以下に、INTJとINTPのタイプ構成と、それぞれの特徴を整理します。

INTJ(Ni-Te-Fi-Se)

- 未来を見据えたビジョンを持つ(Ni)

- 現実的な手段で計画を実行する(Te)

- 自分の価値観に忠実で、判断に内的倫理が影響する(Fi)

- 現場の感覚情報には鈍感なことがある(Se)

総括: 長期的展望を持ち、計画的に実行する(Ni・Te)/判断に内的価値観が影響し、現場感覚には疎い傾向(Fi・Se)

INTP(Ti-Ne-Si-Fe)

- 論理的整合性と内部一致を重視する(Ti)

- 抽象的な可能性を幅広く探索する(Ne)

- 過去の経験を構造的に保存・参照する(Si)

- 感情や対人関係には後手になりやすい(Fe)

総括: 内的な論理と整合性を重視する柔軟な探究者(Ti・Ne)/経験を構造的に扱い、感情表現はやや控えめ(Si・Fe)

両理論に基づくINTJ・INTPの比較とズレの所在

上記の定義から2つのモデルのズレを見ていきます。

これらのズレは単なる“印象の違い”ではなく、そもそも両理論が「INTJ」や「INTP」というタイプをどのように定義しているかが異なることに起因しています。

16Personalitiesは主に外向的な行動傾向・外的反応を軸にタイプを定義し、心理機能モデルは内面的な情報処理の順序や認知スタイルを基盤に構成しています。

たとえば、INTPは16Personalitiesでは「知的で柔軟な探究者」とされる一方、心理機能モデルでは「構造と整合性を重んじる内向思考主導型」として捉えられています。

このように、同じラベルでも語っている内容が全く異なるのです。

私の診断結果をどう捉えるべきか ― 私の思考例をベースとして

私は何か目標を達成したいとき、まず揺るぎない「軸」を内面に定めます。それは周囲から何を言われようとも動じない、内的に確立された方針です。

次に、自分の現在地を正確に確認し、そこから逆算して論理的に目標までのステップを構築します。つまり、私にとって目標達成とは、単なる実行ではなく、まず思考によって基盤を整えることが出発点になります。

そして実際に行動に移した後、一定のフィードバックが得られます。その結果をもとに、「自分の方針が正しかったかどうか」を内省と自問自答を通じて、感情論を排しながら丁寧に検証します。

こうしたプロセスは、まさに内向型特有の思考様式を物語っていると言えるでしょう。

もしその方針が正しいと判断できれば、私は迷わず進み続けます。一方で、誤りが見つかれば、躊躇なく軌道修正を試みます。

このプロセスを何度も繰り返しながら、最終的に目標を達成するのです。

16Personalitiesの診断結果の妥当性

私は周囲に流されずに自身の内なるもので完結することから内向型(Introversion)であることがわかります。

目標を未来から逆算して捉えるという姿勢からは、明らかに直感型(Intuition)の志向性が見て取れます。

さらに、行動を感情よりも論理に基づいて判断する傾向は、思考型(Thinking)の特徴を強く示しています。

そして、ゆるぎない確固たる軸を形成することから判断型(Judging)であるとわかります。

これより、16PersonalitiesでのINTJという診断結果は妥当であると判断できます。

心理機能診断の結果の妥当性

- Fi:内なる感情に従うが、感情論抜きで考えることが多いため低め

- Fe:周囲に流されず自己で完結し、感情論抜きで考えることが多いため極端に低い

- Ti:内なる思考の反復を頻繁に行うため極端に高い

- Te:内寄り思考ではあるが結果に執着するためやや高い

- Si:どうやればうまくいくかを見定めることはあるものの、直感寄りのため低め

- Se:実行より思考が先行するため、かなり低い

- Ni:内なる直観をもとに思考を重ねていくためかなり高い

- Ne:あらゆる情報から導き出すアイデアを持ち出すことがあるため高い

ここから大小関係を数式で表すと以下の通りになります:

Fe < Se < Si < Fi < Te < Ne < Ni < Ti

この順序は、私自身の思考傾向と一致しており、心理機能に基づく診断結果が妥当であることを示しています。

INTJ的側面(行動様式・意思決定)

- 目標達成のための強い意志とブレない軸 → Ni(内向的直観)

- 逆算思考による計画立案と論理的実行 → Te(外向的思考)

- フィードバック後も筋の通った軸を守る → 内的構想と計画性(判断傾向)

→ 外から見たときの印象や行動パターンはINTJに近い

INTP的側面(内面的認知・思考構造)

- 物事の整合性にこだわる深い自問自答 → Ti(内向的思考)

- 新しい可能性を模索し続ける柔軟性 → Ne(外向的直観)

- 計画を一度決めても必要に応じて論理的に修正 → 柔軟的思考運用

→ 内面の認知スタイルや思考プロセスはINTPに近い

総括:行動の輪郭はINTJ、思考の構造はINTP。これが、16PersonalitiesではINTJ、心理機能モデルではINTPという“ねじれ”が生じた根本的な理由と解釈できます。

実生活でどう役立つのか

ここまで見てきたように、INTJとINTPという“ねじれ”は理論上の問題にとどまらず、実生活での自己理解にも影響を与えます。

- キャリア選択: INTJ的な計画性を軸に進めつつ、INTP的な柔軟な探索思考を活かすことで、新しい分野への適応が可能になる。

- 学習スタイル: 外から見える「計画性」だけでなく、内的な「論理追求」を自覚することで、自分に最適な勉強法を設計できる。

- 人間関係: 行動様式としては戦略的に見えても、内心では柔軟な問い直しを続けていることを理解すれば、対人関係における誤解を減らせる。

つまり、このねじれを「矛盾」として切り捨てるのではなく、外的行動と内的認知の両面を持つ自分を理解する手がかりにできるのです。

結論:2つのモデルをわけて考えることの大切さ

本稿を通して明らかになったのは、MBTIの“ねじれ”とは、単なる誤診や偶然ではなく、理論ごとに異なる定義軸が生んだ構造的なズレであるということです。

16Personalitiesは外面的な行動傾向をもとにタイプを導き、心理機能モデルは内面的な認知パターンや判断プロセスをもとに構成されています。

どちらも「INTJ」「INTP」という同じラベルを使っていても、実際に記述している内容は根本的に異なります。

私自身の例に照らしても明らかなように、行動様式ではINTJ的でありながら、思考構造はINTP的というように、どちらの理論にも矛盾しない“ねじれた”タイプが存在しうるのです。

したがって、MBTIを活用するうえで重要なのは、何を基準にタイプを導き出しているのかを明確にし、理論ごとに切り分けて捉えることです。

目的が「行動傾向を知ること」であれば16Personalitiesは有用ですし、「内なる機能を深く掘り下げたい」場合には心理機能モデルのほうが適しています。

共通のラベルに惑わされず、それぞれのモデルの評価軸と文脈を正しく理解し、目的に応じて使い分ける姿勢が、MBTIとの健全な付き合い方だと私は考えます。

16Personalitiesと心理機能モデルは、あたかも「外的行動」と「内的認知」の2つの座標軸で人間を見ているようなものであり、評価している対象が根本的に異なります。

前編から一貫して見てきたように、これらは互いに補完的である一方、両者を結びつける「橋渡しとなる定理」のようなもの──たとえば数学における不定積分と定積分をつなぐ「微積分の基本定理」のような関係──は、MBTIにおいては現時点では存在していないようです。

すなわち、16タイプという共通のラベルを共有していても、それぞれのモデルが示す意味内容は独立しており、混同は誤解を生む原因となります。

MBTIを活用する際は、それが「何を測っているモデルなのか」を意識し、理論ごとに分けて考えることが重要です。

MBTIの捉え方とその未来

MBTIは、単なる性格分類ツールではなく、思考パターンや認知構造の理解を促す枠組みです。

それでも「MBTIなんてただの娯楽だ」「当たっている気がするのは今までの科学的根拠のない占いのようなものだ」「たった16タイプに分けるなんて乱暴だ」といった批判も耳にします。

確かに、過去に流行した血液型占いや動物占い、星座占いなどと同列に扱われる危険性はありますが、MBTIはユングの理論に基づき、構造的・再現的な枠組みとして構築されています。

性格ではなく思考スタイルの一つの断面として活用すれば、MBTIは自己理解の有効なツールになります。

人の性格は「三者三様」「十人十色」「千差万別」と言われるように、無数のバリエーションがあります。

それでも私は、MBTIの16分類は多すぎず少なすぎない、思考の構造を理解するためのちょうどよい解像度だと考えます。

MBTIは、変化しうる思考傾向を捉える“鏡”のようなものであり、固定されたラベルではありません。

未来には、より動的で精緻な分類理論が登場するかもしれません。

そのときにも柔軟に受け入れ、思考の鏡として活かせるような姿勢こそ、MBTIと向き合ううえで最も重要なのではないでしょうか。

だからこそ私は、この「Acquired Intelligence」という知の螺旋の中で、MBTIをはじめとする認知構造を問い直し、誰でも使える新たな知性の設計図として検証し続けます。

コメント